クルレンツィス&ムジカ・エテルナによるモーツァルトの≪フィガロの結婚≫を聴いて

クルレンツィス&ムジカ・エテルナによるモーツァルトの≪フィガロの結婚≫(2012年録音)を聴いてみました。

図書館で借りてきたCDでの鑑賞になります。

クルレンツィス(1972年にギリシャで生まれる)は、クラシック界の寵児のごとく脚光を浴びているといった感があり、現在の音楽界を席巻しているとも言えましょう。そのようなクルレンツィスによる演奏は、最初にNML(ナクソス・ミュージック・ライブラリー)でモーツァルトの≪レクイエム≫を聴き、次に、飛行機の中での音楽サービスでマーラーの≪悲劇的≫に触れ、その後は、YouTubeで2017年ザルツブルク音楽祭において上演されたモーツァルトの≪皇帝ティートの慈悲≫全曲や、図書館で借りたCDでチャイコフスキーの≪悲愴≫とベートーヴェンの交響曲第5,7番を聴いたくらいでしょう。≪フィガロの結婚≫を聴くのは、初めてになります。

さて、これまでに聴いてきたクルレンツィスの演奏での印象、それは、表現意欲の旺盛な指揮者だということ。更に言えば、多くの箇所で、とても刺激的であるということ。才気に溢れてもいる。と言いつつも、切れ味は鋭いのだけども、変に攻撃的にはなっていない。そのうえで、清新な瑞々しさ、溌剌とした躍動感、鮮烈なまでの爽快感を伴った演奏を展開してゆく指揮者だというものでありました。

なるほど、「鬼才」あるいは「奇才」と言うべき性質であるかもしれませんが、確かな才能の持っている演奏家であると捉えています。

(これまでに聴いてきた演奏の中では、ベートーヴェンの交響曲の2曲で、ディナーミクやアーティキュレーションに恣意的な操作を加えすぎているのではないだろうかという違和感を覚えたのですが。。。)

この≪フィガロの結婚≫を聴いての印象、それは、至る所に「ざわめき」があり、嵐のような出来事が巻き起こってゆく様を描き上げていこうとしているのだな、ということ。その演奏ぶりは、このオペラの正式な題名が≪狂おしき一日、あるいはフィガロの結婚≫(そう、このオペラでは、僅か1日の間に起きた出来事が描かれているのであります)であることを、鮮烈な形で思い出させてくれました。

そのような音楽世界は、既に序曲での演奏ぶりから明瞭に現れています。速めのテンポが採られていて、キビキビと進められてゆく。しかも、要所要所での音の出だし(発音)が強靭かつ鮮烈で、音楽を打ち付けてゆくかのように奏で上げられている。そのために、目鼻立ちのクッキリとした音楽が、疾風怒濤のごとく駆け抜けてゆく。こういった演奏上の特徴は、オリジナル楽器を使用しての演奏でよく見受けられる手法でありますが、そのような音楽づくりが、これ見よがしな表現とならずに、音楽に活き活きとした表情を与えてくれているところが、誠に好ましい。頗るしなやかでもある。そして、そこここから「ざわめき」が聞こえてくる。

ところで、この演奏では、通常はチェンバロが用いられることの多い鍵盤楽器による通奏低音が、ピアノフォルテ(この演奏では1805年に製作された楽器のレプリカが使用されているようです)によって演奏されています。しかも、レチタティーヴォの部分での伴奏のみならず、オーケストラによって演奏される箇所でも弾かれている(オリジナル楽器による古典派の作品での演奏では、交響曲や管弦楽曲などにおいても、通奏低音を伴って演奏するという措置が採られることが多い)。そのことによって、序曲の中でも、ピアノフォルテが奏でる修飾音がひょっこりと顔を出したりして、愉悦感を生み出してくれていたりします。

このようなクルレンツィスによる音楽づくりのエッセンスが凝縮されているのが、第2幕のフィナーレであったように思えます。

ここでは、衣装室に隠れたケルビーノを巡っての伯爵夫妻による攻防から描かれ始めるのだが、夫妻がいったん部屋を離れた隙にスザンナの機転によって、ケルビーノは既に部屋から飛び降りて逃げており、衣装室からはスザンナが姿を現わして、夫妻は困惑。あわてて、伯爵は夫人を疑ったことを謝罪する。そうこうしているとフィガロが部屋に入ってきて、更にその後に庭師のアントニオが部屋に飛び込んでくる。そのアントニオは、「たった今、部屋のバルコニーから人間が降ってきて、大事なカーネーションの鉢植えが台無しに!!」と、騒ぎ立てる。その後も、この幕のフィナーレではドタバタ劇が続いてゆくのですが、今までに追ってきたストーリーにおけるクルレンツィスの演奏ぶりの、なんと目まぐるしくてヴィヴィッドなこと。

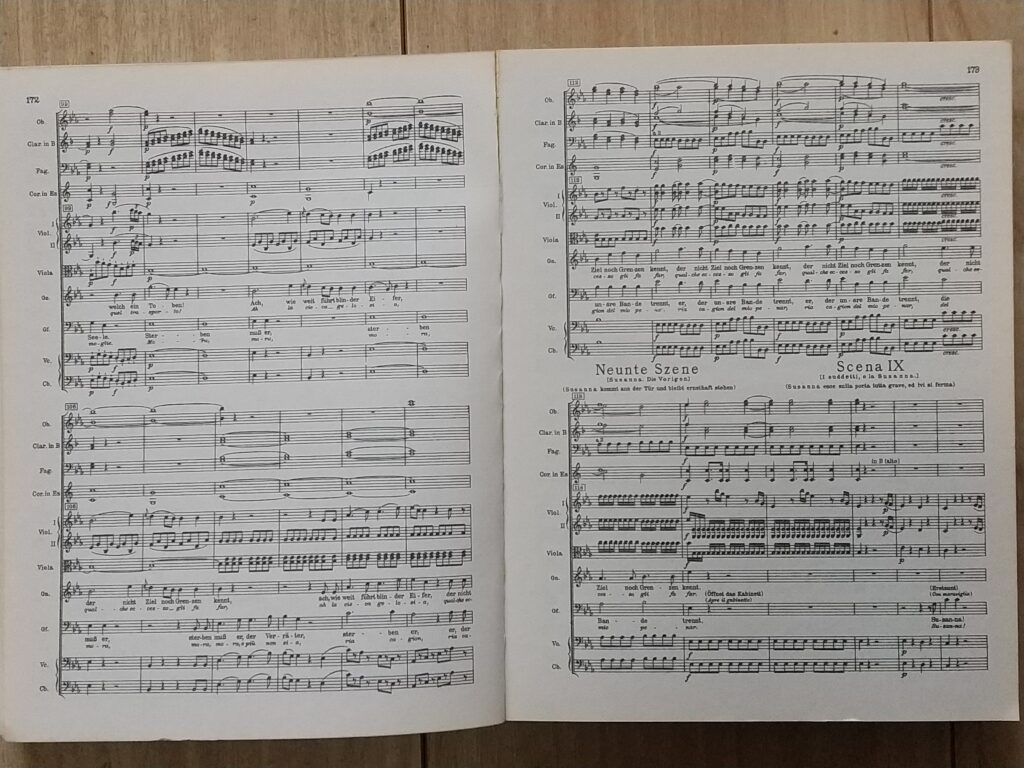

まずもって、伯爵夫妻の攻防は、まるで嵐のよう。怒り狂いながら問い詰める伯爵と、なんとか言い逃れをしようとする夫人。実に激しい音楽となっており、ここでの切迫感が、鮮やかに描き出されてゆく。特筆すべきは、100小節目、104小節目からの木管楽器によるスケールを受けて、102小節目、106小節目にフォルテピアノが木管楽器と同様のスケールを奏でる、と措置が施されている点(スコアの添付写真を参照ください)。

スコアには、通奏低音によるスケールの表記はない。但し、モーツァルトの時代には、演奏者の判断によって通奏低音が音楽を補強していったようです。ここでのクルレンツィスの措置は、まさにその現れ。ここでの両者のセリフは、伯爵が「死ぬがいい」という不穏な言葉であり、夫人は「ああ、この人のやみくもな嫉妬は行き過ぎだわ!」というもの。このピアノフォルテによるスケールが加わったことによって、ここでの夫妻の「苛立ち」が、より一層鮮明になった。そんなふうに思えます。

ところで、ここでのスケールは、≪ドン・ジョヴァンニ≫での序曲の序奏部(そして、石像となった騎士長とドン・ジョヴァンニとの押し問答の場面)におけるスケールを想わせます。このような連想が私の頭をよぎったことは、これまでに一度も無かったのですが、ここでのクルレンツィスによる演奏は、そのような連想を引き起こしてしまうほどに緊迫感の強いものとなっていたのであります。

音楽は、アントニオの登場によって、風雲急を告げます。クルレンツィスは、ここで一気にギアをトップに入れた感じ。アントニオという脇役の登場については、これまでは、さして重要性を感じておりませんでしたが、この演奏を聴くと、アントニオの報告による衝撃が、この物語に新たな局面をもたらしたことが、よく理解できる。音楽が、俄然、ざわついてきたのであります。しかも、音楽が渦を巻きながら、怒涛の勢いで突進してゆく。鮮烈にして、緊迫した音楽が、生気を帯びて鳴り響いている。

かように、至る所に発見が散りばめられながら、音楽を生き生きと鳴り響かせてゆくクルレンツィス。そして、表情が目まぐるしく変化してゆく。それはもう、実に新鮮でありました。そのうえで、その総体として感じられたのが、「嵐のような狂おしさ」なのでありました。

演奏ぶりがあまりに直截的で、もう少し情感豊かであっても良いのでは、という思いが湧き起こってくることもありました。しかしながら、私にとっては、ユニークな面白さを湛えている≪フィガロの結婚≫だったことは、間違いありません。

クルレンツィスの鬼才ぶりを堪能した。そのような≪フィガロの結婚≫でありました。

ところで、歌手陣は、これといって個性の突出した歌が披露されている訳ではありませんでしたが、癖のない歌いぶりによって、飾り気なく歌われていた。このオペラは、喜怒哀楽が率直に表出されてゆく音楽であると思うのですが、そのような姿が、十二分に表されていた。

指揮者のクルレンツィスが一癖も二癖もあるだけに、歌手陣のピュアな歌いぶりは好対照を為していて、演奏に一種の「落ち着き」のようなものをもたらしてくれていたように思えます。