プレトニョフと高関健さん&京都市交響楽団による演奏会(オール・モーツァルト・プロ)を聴いて

今日は、ロームシアター京都でプレトニョフと高関健さん&京都市交響楽団による演奏会を聴いてきました。

演目は、下記の3曲になります。

●モーツァルト 交響曲第1番

● 〃 ピアノ協奏曲第24番

● 〃 ピアノ協奏曲第26番≪戴冠式≫

プレトニョフが弾く、モーツァルトのピアノ協奏曲。しかも、一度に2曲もの実演に接することのできるという、贅沢な演奏会。

プレトニョフによる実演は、指揮者としては、ロシア・ナショナル管を指揮してのものや、今年の5月には兵庫県立芸術文化センター管を指揮した演奏会などに接してきていますが、ピアニストとしての実演に触れるのは、本日が初めて。どのようにモーツァルトを弾いてくれるのだろうかと、とても楽しみでありました。

加えまして、3ヶ月前に京響を指揮したマーラーの5番が見事であった高関さんが、今日はどのようにプレトニョフをサポートしてくれるのか。この点も、興味津々でありました。

なお、本日は、ローム株式会社の創業者であり、かつ、数多くの音楽支援活動を行ってきた、故・佐藤研一郎氏を記念しての演奏会。この趣旨による演奏会は、今回が第5回目になるそうです。

そのようなこともあって、ホールの入口は、花が飾られていて、華やかな雰囲気を醸成していました。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

まずもって、交響曲第1番の演奏が素晴らしかった。出だしの音からして、弾力性を帯びていて、生気に満ちた音楽が流れてきた。この瞬間に、本日は、充実したオーケストラ演奏に触れることができるであろうと確信したものでした。

弦楽器のプルトの数は6-5-4-3-2。小粒な編成ではありますが、モーツァルトの作品を、特に、初期の作品を演奏するには適切な規模と言えるかもしれません。(ちなみに、2曲のピアノ協奏曲でも、同じプルトの数になっていました。)

そのようなオケから、充実感タップリな音楽を引き出していた高関さん。溌剌としていて、躍動感に満ちていて、歓びに溢れていた。

しかも、作為的なところが皆無。実に率直な音楽を奏で上げてくれていたのであります。

冒頭に置かれた交響曲第1番、オマケのような存在だな、と思っていたのですが、決してそのようなことのない、存在感タップリな演奏でありました。聴き応え十分でもあった。

更に言えば、全てのリピートを敢行していたのには、驚かされたものでした。それは、例えば第1楽章では、提示部のみならず後半のリピートも実行されていた。この点でも、高関さんの本気度が窺え、かつ、音楽への誠実さや、更には、手抜きの無さや、といったようなものが感じ取れたのでありました。

なお、対向配置が採られていて、この辺りにも原点回帰のようなスタンスが窺えたものでした。

そんな素敵な前プロ(それはまさに、前菜だと言えましょう)に接したことによって、これ以降に供される2つのメインディッシュへの期待が、いやが上にも高まったのですが、正直なところ、ピアノ協奏曲では肩透かしを食わされたといったところでありました。

何と言いましても、プレトニョフが弾くピアノが、随分と恣意的に感じられた。高関さんの音楽づくりが率直であるだけに、そのことが余計に強く感じられる。

第24番では、ソロの出だしから、音の出をグッと遅らせて、ためらいの表情を滲ませていた。或いは、随所で音量を控えて、囁くような音楽を奏でていった。そんな、頗る繊細な音楽が展開されていったのであります。

とは言うものの、それらが、何となしに、とって付けたような表情を見せることになっていた。

そのような中で、時に、毅然とした音楽が示されたりもする。私には、そちらの方に、プレトニョフの真実があるように思えたものであります。

ちなみに、交響曲とピアノ協奏曲との間では舞台転換(舞台の奥の方に置いていたピアノを、指揮台の前に移動させる、という作業が発生する)が必要なため、高関さんと、本日の演奏会のプロデューサーである海老彰子さんの2人によるトークが挟まれたのですが、そこで高関さんは、プレトニョフはリハーサルの間、演奏するたびに演奏内容を変えてくる、と仰っておられました。それはすなわち、即興性の高い音楽づくりをプレトニョフは施している、ということを意味していそう。なるほど、その瞬間、その瞬間でのインスピレーションによって、音楽の抑揚や、強弱のコントラストや、音そのものや音楽の手触りや対する剛柔や、陰影や、といった表情付けを行っていたように思えたものでした。しかしながら、それらは、作品の性格に則したものだったかと言えば、私には無理があったように思えてならなかったのであります。

そのような中でも、毅然とした表情や、音の粒立ちをクッキリとさせながらポキポキと弾いてゆく様や、といったところには、大いに惹かれるところがあった。そんな第24番でありました。

休憩を挟んで演奏された≪戴冠式≫も、前半の第24番での演奏と大同小異でありました。とは言うものの、全く同一線上にあったものではなかったように思えた。と言いますのも、第24番では、短調作品でのデモーニッシュな雰囲気の表出にかなり比重を置いていたようですが、≪戴冠式≫は、もっと華やかで、伸びやかで率直な性格を備えていますので、そのような要素が、第24番での演奏以上に表されていたように思えたのであります。その分、私が望むモーツァルト像に近づいていた。

とは言いながらも、やはり、随所に神妙な表情が現れる演奏ぶりが主体となっていました。そのような表情付けが、時には、ハッと息を飲むような美しさや、精妙さやを生むのですが、それが私の中では長続きしない。

なるほど、内田光子さんによるモーツァルト演奏も、頗る精妙なものであります。しかしながら、内田さんの場合は、伸びやかさを主にしながら、時折デリケート極まりない音を挟んでくれるために、音楽の全体像におけるフォルムが崩れるようなことがなく、精妙な音楽世界が現れることとなる。そこへ行くと、プレトニョフの場合は、勿体ぶったような繊細さが主であるために、音楽にシッカリとした芯がなくて、生命力が希薄になってしまっていたように思えたのであります。

感受性が豊かな演奏だったというよりも、頭で考え抜かれた結果の音楽だったと言えそう。それ故に、繊細な音楽が奏で上げられていながらも、モーツァルトならではの天衣無縫な音楽が出現していたとは感じられなかったのであります。

そのようなプレトニョフに対して、高関さんによる音楽づくりは、前半にも増して鮮やかでありました。とりわけ、第1楽章でのオケによる提示部は、音楽が実に生き生きとしていて、伸びやかで、かつ、この作品ならではの華やかさも十分で、惚れ惚れするほどの見事さでありました。このような形で主題を提示されれば、それに続くピアノも、その雰囲気を踏襲するのは、至極当然のことでありましょう。プレトニョフの≪戴冠式≫での音楽づくりに影響を与えていたようにも思えた次第。

更には、第2楽章では、プレトニョフに付き合うようにして、オケもスタカートを効かせながら演奏させていたのには、高関さんの誠実さが滲み出ていたと言いたい。

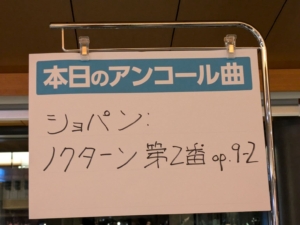

アンコールは、ショパンの有名なノクターン第2番。ローム株式会社創業者の佐藤氏はショパンをこよなく愛しておられていた、ということでの選曲だったのかもしれません。

ただ、このノクターンでの演奏が、モーツァルトの時に輪をかけて、勿体ぶった恣意的なものになっていて、閉口してしまいました。音楽が自然に流れずに、大きく歪められていた。しかも、ここで施されていた表情付けが、ショパンならでの詩情に結びついていたかと言えば、決してそうとは思えなかった。プレトニョフというピアニストの感性にはついて行けないな、というのが正直なところでありました。