ル・ポン国際音楽祭2025の姫路公演(10/3開催)を聴いて

ベルリン・フィルのコンサートマスターを務めている樫本大進さんによって始められたル・ポン国際音楽祭 赤穂・姫路。2022年から通っていますが、今年も、昨日(10/3)の姫路公演を聴いてきました。

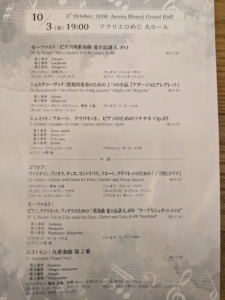

演目と、それぞれの作品での演奏者については、お手数ではございますが添付写真をご覧くださいますよう、よろしくお願い致します。

樫本さん以外にも、小菅優さん(ピアノ)、パユ(フルート)、メイエ(クラリネット)、ケラス(チェロ)といった一流どころが集う、本日の姫路公演。小菅さんとケラスの参加は、私が通い始めた2022年以降では、初めてのことになるはずです。

かなりマイナーな作品もプログラムに組み込まれていますが、モーツァルトのピアノ四重奏曲第2番と≪ケーゲルシュタット≫が含まれているのが、なんとも嬉しいところ。また、未知の作品に触れることができるのも、とても楽しみでありました。

毎年、名手たちによる妙技を楽しむことのでき、唖然とさせられることも多い、この音楽祭。今年も、そのような体験ができるのであろうと、ワクワクしながら会場に向かったものでした。

それでは、昨日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

まずは前半の3曲から。

圧倒的に素晴らしかったのが2曲目のショスタコーヴィチでありました。プログラム冊子に依りますと、これは、ショスタコーヴィチが25歳の時に完成させた作品のようでして、後に15曲の弦楽四重奏曲を生み出すこととなったショスタコーヴィチの、このジャンルにおける萌芽を見ることのできる作品だ、とのことであります。

何はさておき、チェロのケラスが素晴らしかった。なんてことのないパッセージも、意義深く弾いてゆくケラス。実に雄弁でありました。そして、合奏をシッカリと支えていた。弱音であっても音が痩せるようなことがなく、ピンと張り詰めた音楽を奏で上げてくれていた。

更には、第2楽章でのピチカート主体によって、4人の演奏家たちが奏でていた滑稽味に溢れていて、かつ、風刺の効いている音楽の、なんと表情豊かだったこと。途中、ヴィオラがアルコで旋律を弾く場面などは、酔っ払いが与太っているようなユーモラスなものになっていて、実に効果的で、耳を奪われました。そして、心ときめいたものでした。

その曲想も相まって、前半の3曲の中で、演奏後に会場が最も湧いたのが、この作品でありました。

次いで感心させられたのは3曲目のフローラン・シュミット。フランス音楽ならではの洒脱な音楽世界が広がっていました。

その中で、やはりと言いましょうか、パユが素晴らしかった。機敏にして、表情豊かな演奏ぶりでありました。縦横無尽に吹き進んでゆく、といった言い方がぴったりでありましょう。しかも、ちょっとした表情の、なんとチャーミングだったこと。洒落っ気があって、洗練された演奏ぶりだったとも言いたい。そんなこんなも含めて、とても音楽的でありました。

そこへゆくと、メイエは、やはり機敏な演奏ぶりだったのですが、フランスのクラリネット奏者ならではの薄い音がしていて、私の趣味ではありませんでした。

とは言え、パユとメイエによる演奏ぶりは、実に色彩豊かなものでした。そのような2人に、小菅さんの軽妙なピアノが絡んでいく。その様は、とても魅力的なものでありました。

冒頭のモーツァルトでの演奏は、今ひとつ心に響きませんでした。と言いましょうか、私の心に届いてこない演奏だった。通り一遍で、煌めきに不足した演奏。そんなふうにも言いたくなる演奏だった。

ここからは後半の3曲についてであります。

後半は、私にとってはこの日の目玉の一つだったモーツァルトの≪ケーゲルシュタット≫を除いて、素敵な演奏でありました。

それでは、まずはゴリホフから。

ここでも、パユの妙技に感心させられました。ここでのパユも、自在感に満ちていました。表現の幅が頗る広い。繊細な音楽づくりから、激しい表現まで、音楽を自在に操ってゆく。

しかも、常に美観を損なわない。この辺りが、クラリネットのメイエとの大きな違いで、メイエも自在感タップリに音楽を奏で上げているのですが、強奏した時にけたたましい音を立ててしまい、なおかつ、凶暴になり過ぎることが多々あった。

メイエによるクラリネットは、弱音の美しさや、それに伴うデリカシーや、更には歌い口のしなやかさやと、感心させられるところも多いのですが、美観を損ねることもしばしば。これは、私自身もクラリネットを吹いていて、なおかつ、ウィーンのクラリネット奏者をはじめとしたドイツ系のクラリネットを理想としていることからくる趣味の違いに依るところが大きいのでしょう。ドイツ系のクラリネットに比べると、フランス系のクラリネット奏者は、概して薄いリードを使うことが多く、そのことによって響きのふくよかさが減退してしまいがちになって、私の趣味から離れてしまう。

要は、メイエによるクラリネットは、そんなフランス系のクラリネットの特徴がハッキリと現れていた演奏だったと思えたのであります。

但し、フランス系のクラリネットは、音の強靭さを得ることに長けている。響きが華やかでもある。機敏に反応することも、比較的容易である。そのような美点を、メイエの演奏も備えていたのではありますが、私が嫌悪感を催してしまう要素のほうが勝っていたのであります。

なお、弦楽器の4人は、卓越した演奏を聞かせてくれていました。とりわけ、後半の「ドイナ」の部分は、ロマの音楽を想起させるものとなっていて、弦楽器が荒々しく下支えしている上で、フルートとクラリネットが自在に駆け巡り、恍惚感の高い音楽になっていた。

さて、続いては、問題が多かったと思われた≪ケーゲルシュタット≫についてであります。

小菅さんによるピアノ、ベルトーによるヴィオラは素晴らしかった。

小菅さんは、モーツァルトならではの可憐さが十分でありました。軽妙でもあった。音楽が柔らかみを帯びていた。そして、しなやかに音楽を奏で上げていた。

しかも、音楽が一本調子に陥らない。繊細にして、精妙なピアノ演奏が繰り広げられていたのであります。

更には、スッと息をすぼめても、音楽が痩せるようなことは皆無でした。その辺りが、前半の冒頭でピアノ四重奏曲を弾いていたバックスと違うところだったと言いたい。

また、ベルトーによるヴィオラも、実に雄弁なものでありました。この曲は、ピアノがアンサンブルを支えながら、クラリネットとヴィオラが旋律を奏で上げてゆくといった、オペラでの二重唱のような造り(それでも、クラリネットの比重のほうが大きいのですが)となっているだけに、ヴィオラがシッカリと主張してくれると、作品が大いに映えてきます。

しかも、音に膨らみがある。タップリと楽器が響いてもいた。この辺りは、ヴィオラという楽器の美質だと言えましょうが、そういったところが、誇張なく示されていた。更には、テクニックも万全で、早いパッセージや、細かなパッセージも、滑らかに弾きこなしていた。そして、それらの何もかもが、実に屈託のない形で示されていた。そう、頗る実直な演奏ぶりだったのであります。

見事なヴィオラ演奏でありました。

さて、問題はメイエによるクラリネットであります。

弱音を多用していたメイエ。それは、繊細で、儚くて、哀愁に満ちた音楽を志向していたのでありましょう。

モーツァルトによる音楽は、ただ単に優美であるばかりではなく、こういった性格も多分に含んでいます。それ故に、メイエが志向していた演奏も、大いに「有り」であります。しかしながら、メイエが提示していたモーツァルト演奏は、私にはワザとらしいものに思えてならなかった。頭で考えて仕立て上げていった音楽で、心からの共感によって生み出された表現といいたものからは乖離していたと思えてならなかった。それは、手練手管の限りを尽くした演奏だったとも言いたい。そのために、モーツァルトの音楽が持つ天衣無縫な音楽世界からは遠く懸け離れた音楽になっているように思えたものでした。

小菅さんも、ベルトーも、天衣無縫で実直で無垢な演奏ぶりだったと思えただけに、メイエによる人為的に過ぎた音楽づくりが鼻についてならなかった。

メイエによる弱音主体の音楽を聴いていると、この作品が夕映えの景色を描き上げているもののように思えてきた。その点にも違和感を覚えたものでした。

この作品はむしろ、朝の和やかさを湛えているように思えます。しなやかであり、優美でもある。それらは、Es-dur(変ホ長調)の作品が宿している性格でもありましょう。そういった点も含めて、メイエの演奏ぶりには異を唱えたい。

しかも、メイエによるクラリネットは、先にも書きましたように、強奏するとけたたましい音楽になってしまう。弱音から強音まで自在に操る技量には、目覚ましいものがあります。その表現の幅の広さにも舌を巻いてしまう。しかし、それらが音楽的な美しさを備えたものとして提示されていたかと言えば、私にはそうとは思えなかった。

メイエらしい≪ケーゲルシュタット≫だったと言えるのでしょうが、私の趣味とは異なるクラリネット演奏でありました。もっとも、このようなクラリネット演奏による≪ケーゲルシュタット≫を好む方も、多くいることでしょう。そのような思いを抱くに十分な、表情の幅が極めて広くて、目覚ましさを覚える演奏でありました。

最後になりますが、ここからはムストネンの作品について。作曲者は、ピアニストとしても活躍している、フィンランド生まれの「あの」ムストネンであります。

ヴァイオリンが4本、ヴィオラとチェロが各2本、それにコントラバスが加わっての九重奏曲でありましたが、それは、室内楽というよりも、室内オケの弦楽合奏、といった趣きを持っていました。とりわけ、第1楽章が。

それは、コントラバスを伴っているが故のことなのかもしれません。響きに厚みがあり、それが分離されて聞こえてくるというよりも、束になって押し寄せてくるような音楽になっていました。

そのような音楽であっただけに、ベルリン・フィルという超一流のオーケストラのコンマスを務めている樫本さんがリードしていた合奏は(この作品では、樫本さんが第1ヴァイオリンを担当していた)、とても精緻なものになっていたと言いたい。しかも、各奏者が、機敏に反応していて、エッジの効いた演奏が繰り広げられていた。音像がクリアだったとも思えた。

プログラム冊子には、「不安」「衝動」「祈り」「歓喜」といった感情の推移を描いている、と書かれていますが、そのような多彩な感情が、クッキリと描き出されていたとも言いたい。

しかも、北欧の作曲家による作品ならではの、寂寥としていつつも、その裏側には激しい情熱が横たわっている、といった性格を帯びてもいた。

プログラムの最後に持ってきたのに相応しい、聴き応え十分な演奏でありました。

なお、アンコールは無しでありました。

感心させられたものもあれば、そうとは言い切れないものもありました。それは、多くの演奏家が一堂に会する「ジョイント型」の演奏会によくあることだと言えましょう。そのようなことも含めて、なんとも興味深い演奏会となりました。