鈴木秀美さん&神戸市室内管による演奏会(ジャン=ギアン・ケラスを迎えて)を聴いて

今日は、鈴木秀美さん&神戸市室内管(略称:KCCO)による演奏会を聴いてきました。演目は、下記の通り。

●ハイドン 交響曲第82番≪くま≫

●サン=サーンス チェロ協奏曲第1番(独奏:ケラス)

●フォーレ ≪エレジー≫(独奏:ケラス)

~休憩~

●タンスマン ≪ショパンの墓≫

●ラヴェル ≪クープランの墓≫

●ラヴェル ≪亡き王女のためのパヴァーヌ≫

ハイドンとフランス音楽を組み合わせたプログラム。と言いつつも、ハイドンの≪くま≫は、パリに新設されたオーケストラのために作曲された6曲の交響曲、「パリ・セット」の中の1曲であります。ということで、フランスに所縁のある作品を並べたという、一本筋の通ったプログラミングとなっています。

そのような中でも、最大のお目当てはケラスによるサン=サーンスのチェロ協奏曲でありました。カナダの中でもフランス語圏となっているモントリオールに生まれ、今年57歳になった世界的なチェリストが、フランス音楽の2曲でどのような演奏を聞かせてくれるのか。なんとも楽しみでありました。

また、鈴木秀美さん&KCCOは、一昨年の春に、ハイドンの≪めんどり≫(こちらも「パリ・セット」の中の1曲)で、疾風怒濤を絵に描いたような鮮やかな演奏を繰り広げてくれただけに、本日の≪くま≫でも見事な演奏が展開されるのであろうと、大きな期待を寄せていました。

かように、聴きどころの多い演奏会。期待感を募らせながら、会場へと向かったものでした。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

大通りを挟んで、ホールの前に立っていたイチョウ。

背丈が高く、かつ、綺麗に色づいていて、目を引きました。

まずは、前半の3曲であります。

冒頭のハイドンの≪くま≫は、一昨年の≪めんどり≫ほどにはインパクトの強い演奏だったということはなかったものの、それでも、聴き応え十分な演奏でありました。

溌剌とした演奏。音楽が存分に弾けていました。そして、生命力に溢れた音楽が鳴り響いていました。

しかも、一言一句もおろそかにしないような、音をシッカリと打ち込んでゆく、といった姿勢が貫かれていた。そのために、質実剛健な音楽になっていて、ゴロゴロとした手触りが支配的だったと言えましょう。そんなこんなも含めて、鈴木さんらしい、誠実にして率直で、なおかつ、生彩感に富んだ演奏だったと言いたい。更には、シェイプアップされたフォルムをしていつつも、豊穣な音楽となっていたとも言いたい。

なお、ソナタ形式が採られている両端楽章は、全てリピートあり。そのことによって、確固とした様式美を獲得していたと言えそう。更には、展開部と再現部についてもリピートを敢行していたことによって、いったん楽章が終わったかと思わせながらの満足感を与えてくれつつも、再度、展開部と再現部を楽しむことができるという「ボーナス感」のようなものを味わうことでき、なんだか、得をした感覚が湧いてきた。特に、鈴木さんは、第1楽章でも最終楽章でも、いかにも「ここで終わりましたよ」といったふうに終結感たっぷりに演奏しつつも、茶目っ気を出して展開部に戻る、といったやり方を採っておられただけに、「ボーナス感」が非常に大きかった。

しかも、実に生き生きとした演奏ぶりであり、かつ、表情豊かで充実感タップリな演奏ぶりであったために、リピートをしても冗長には感じられない。

ソナタ形式の音楽におけるリピートの実行、という行為について、理想的な演奏ぶりだった。そんなふうに言えるように思えます。

ここからは、細かな点になりますが、印象的だったことを2点、紹介したいと思います。

全体的に小気味の良い演奏で、「縦方向の運動」に重きを置いた演奏だったように思えたのですが、その一方で、必要に応じて滑らかさを強調してもいました。すなわち、「横方向の運動」を持たせて、円弧を描くような音楽を奏でてゆく。その象徴と思えたのが、最終楽章での主題提示部ももう終わろうとしている箇所、100小節目からの4小節間でありました。

ここの旋律線にはスラーが付いているのですが、そのスラーが随分と強調されていた。そのことによって、表情に変化が生まれることとなった。しかも、愛嬌のようなものが感じられもした。

楽譜通りに演奏しただけだ、と言われればそれまでですが、このスラーを強く意識しながら(実際に、指揮の動きは滑らかに円弧を描くようなものになっていた)実行したことによって、大きな意味が与えられていたのだと言いたくなります。

もう1点は、最終楽章の再現部に入ってすぐの箇所。ここでは、第2ヴァイオリンとヴィオラ、更には2小節遅れてチェロ・バスが、頭に装飾音符を付けながら2分音符をフォルテで奏でる(その様は、バクパイプが音を奏でているようだ、と喩えられます)のですが、そのフォルテが単なるfではなく、ffかfffくらいの勢いで音を鳴らそうとしているのではないだろうか、という演奏ぶりになっていました。しかも、とても面白がって、そのように対処していたように思えた。

この音型は、この楽章全体を支配するような動きであり、とても特徴的な動きでもあるのですが、ここぞとばかりに、展開部の冒頭箇所を強調していた。そのことによって、ウィットに満ちた音楽になっていた。鈴木さんの音楽センスの賜物だ、と言いたくなる瞬間でありました。

かように、聴きどころの多かった、素敵な演奏でありました。

続きましては、ケラスがソリストを務めた2曲について。

期待以上に素晴らしい演奏でありました。≪くま≫も満足度の高い演奏でありましたが、ケラスによる2曲の演奏のそれは、≪くま≫を大きく上回るものだった。

実に闊達な演奏となっていました。しかも、肌触りが頗る滑らかな音楽を奏で上げてくれていた。それは主に、フレージングの滑らかさから来るのでしょう。そのうえで、息遣いが自然で豊か。大袈裟な音楽づくりが為されていた訳ではありませんが、表情が豊かであり、豊穣な音楽が鳴り響いていました。

また、特にサン=サーンスでは、ケラスがいかにこの作品を愛しているのかも、手に取るように理解できる演奏となっていた。

例えば、第2部では3拍子に変わって、瀟洒な雰囲気が醸し出されます。その出だしはオーケストラのみで演奏される。しかも、音量をグッと絞って演奏されます。その箇所でケラスは、耳を澄ますような素振りを見せながらオーケストラを聴いていた。そのオーケストラを受けて独奏チェロが入ってくると、それを上回るような微かな音で、繊細に奏で上げていった。そこでの演奏ぶりは、とても可憐でありつつも、音楽が痩せるようなことは全くなく、実在感の強いものとなっていた。しかも、愛情に満ちた音楽になっていた。

例えば、コーダには、独奏チェロが第1ヴァイオリンとユニゾンで旋律を奏でる箇所があるのですが、ケラスは、第1ヴァイオリンに目を向けて、彼らに寄り添うことを楽しんでいるかのように演奏を進めていった。

そういったことの全てが、この日のケラスの演奏における「表情の豊かさ」に直結していたように思えてなりませんでした。

そのうえで、折り目が正しくて、それでいて逞しい生命力に満ちた演奏が繰り広げられていった。このサン=サーンスの協奏曲は、開放的な雰囲気が支配的だと言えそうですが、その点においての伸び伸びとした演奏ぶりには、惚れ惚れとするものがあった。

しかも、鈴木さんのバックアップぶりがまた、絶妙でありました。ケラスと一体となった演奏ぶりだったと言えそうで、しっかりとツボを押さえた演奏となっていた。ケラスと同様に、伸びやかでもあった。しかも、フランス音楽に相応しいエレガントな雰囲気や、ある種の輝かしさにも不足はなかった。

考えてみると、鈴木秀美さんもチェロ弾きでありました。サン=サーンスのチェロ協奏曲は、チェリストとしても、隅々まで熟知されているのでしょう。そのようなことを連想させられた、ここでの鈴木さんのバックアップぶりでありました。

また、フォーレでのケラスは、ノンヴィブラートを多用されていました。そのことが、寒々とした空気感や、哀切感やらを生み出してくれていた。

この2曲での演奏は、本日の演奏会の白眉の出来だった。私にとっては、そのような演奏でありました。

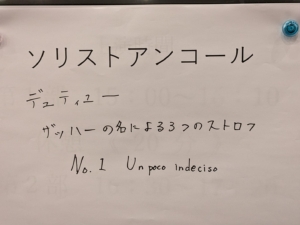

なお、アンコールはデュティユーによる無伴奏作品。

緊張感の強い音楽であり、演奏でありました。会場の空気がピンと張り詰めたようで、異空間が出現した、といった感じでもあった。

様々な奏法によるピチカートが頻出し、目が眩むようでもありました。しかも、難易度がかなり高そうでしたが、そのようなことはお構いなしといった風情で、易々と弾きこなしていたところも見事。高い技巧を堪能することのできた演奏でもありました。

ここからは、後半の3曲についてであります。

正直なところ、今一つ共感できない演奏でありました。もっとも、最初から前半の3曲が目当てで足を運んだ演奏会でしたので、想定の範囲内といったところなのですが。

後半の最初に採り上げられたタンスマンは、ポーランド生まれで活躍した作曲家。ということで、本日の「フランス絡み」に則した選曲になります。演奏された≪ショパンの墓≫は、弦楽合奏による作品。3つの部分で構成されている組曲でありました。

1897年に生まれ、1986年に没した作曲家とのことで、なるほど、現代的な感覚に裏付けられた作品でありました。とりわけ、両端の曲の大部分では、音量を絞って奏でられて、玄妙な音楽世界が出現していた。その間に挟まれた第2曲目は「マズルカ」と題されていて、躍動感に満ちた音楽になっていた。それはまるで、バルトークによる弦楽合奏の作品(例えば、

≪弦楽のためのディヴェルティメント≫が挙げられましょう)のような音楽でありました。しかも、この曲の真ん中辺りでは、ショパンを彷彿とさせるメロディーが出てきた。

ちなみに、これはプレトークで鈴木さんが説明されていたことですが、曲名に付いているフランス語のトンボーは「墓」と和訳されるものの、「オマージュ」であったり、「その人を偲んで」といった意味合いだったり、を持っている単語だとのこと。これは、次に演奏された≪クープランの墓≫に対しても、該当する。

さて、その≪ショパンの墓≫の演奏ぶりですが、両端部分は、なんだか曖昧模糊としたものになっていました。もともとの作品が、そのような傾向にあった、と言えばそれまでですが、何と言いましょうか、そこを突き抜けて聴き手に訴えかけてくるような音楽にはなっていないように思えたのであります。なるほど、繊細にして、玄妙な音楽が鳴り響いていたのですが。

そのような中で、第2曲目の「マズルカ」は、推進力豊かに躍動していましたが、これもまた、それ以上のものは感じられなかった、といったところでありました。

続く≪クープランの墓≫は、珍しく、鈴木さんは指揮棒を持って指揮されていました。そのことも影響したのでしょうか、なんだか流動性を欠いていて、流れがたどたどしく感じられました。今一つ、テンポに乗り切れていない、といった印象を受けた。

その一方で、奏で上げられている音楽の肌触りは、滑らかものになっていた。これも、鈴木秀美さんによる演奏としては、珍しいことのように思えます。と言いますのも、多くの演奏は質実剛健で、肌触りはゴツゴツとした傾向にありましたので。

滑らかさを追求した仕上げを志向したのは、フランス音楽だからということ、とりわけ、≪クープランの墓≫はエスプリの効き方がとても強い作品だと言えそうなので、その辺りを意識してのことのように思えたものです。

しかしながら、なんとなく無理してそのような方向性を志向した、といった印象が拭えず、聴いていて居心地が悪かった。もっと言えば、この作品の音楽世界に安心して浸ることができなかった。第2曲の「フォルラーヌ」までは。

しかしながら、第3曲の「メヌエット」で、様相が変わったように思えました。音楽の流れが滑らかになったように感じられたのであります。例えば、既に述べましたように、ハイドンの≪くま≫の最終楽章での主題提示部の終わり近くの箇所のスラーを強調して、かなりレガートを効かせて奏で上げていて、音楽の流れが滑らかになっていたのですが、その時の音楽づくりが、「メヌエット」での演奏ぶりにも反映された、といった感じになっていたのであります。

「メヌエット」での好調は、次の終曲の「リゴードン」でも健在でありました。音楽の表情が、とても生き生きとしたものになっていました。しかも、鈴木さんらしく、効果を狙ったような演奏にはならずに、誠実さに満ちたものになっていた。

鈴木秀美さんによるラヴェル演奏の魅力は、この辺りにあると言えそうです。

ちなみに、≪クープランの墓≫で大活躍するオーボエは、かなり健闘していたと言えましょう。

この曲でのオーボエは、負担が大きいことで知られています。所属していた学生オケにトレーナーで来られていたオーボエの先生が「オーボエの墓」だと形容されていたのが、そのことをよく表してくれているように思える。

そこへいきますと、本日のオーボエのトップ奏者は、全く破綻することなく吹いていました。しかも、音色の美しさや、響きのふくよかさ、フレージングの滑らかさといったところも見事で、安心して聴いていられる演奏ぶりだった。

オーボエが不安定だと、この曲の根幹が揺らぐことになりかねません。天晴れだったと言いたい。

続きましては、最後に演奏された≪亡き王女のためのパヴァーヌ≫について。後半の3曲は、フランスを土台にしながら、「墓」ですとか、「亡き」といったワードを意識してプログラミングされている、ということになります。

この≪パヴァーヌ≫は、冒頭のホルンのソロが不安定で、ちょっとハラハラさせられました。出鼻をくじかれて、興醒めしてしまった、といった感じ。

しかしながら、それ以降のフルートやオーボエのソロは安定感があって、地に足を付けた演奏となってきた。

なお、鈴木さんによる音楽づくりは、前半と後半は抒情性を重視し、真ん中で音楽を適度に煽っていく、といったもの。その設計が見事でありました。特に、中間部はグッと惹きつけられる演奏になっていました。

オケによるアンコールは無し。なるほど、≪亡き王女のためのパヴァーヌ≫は、アンコールでよく採り上げられます。そのこともあって、あたかもアンコールで演奏されていたかのような気分にさせてくれましたので、アンコール無しも納得がいきます。

こちらは、ホールのすぐ裏の公園。

楓がぼちぼちと紅葉し始めていて、洋風の噴水との組合せに面白みがありました。