河村尚子さんの「日本デビュー20周年記念リサイタル」(西宮公演)を聴いて

今日は、兵庫県立芸術文化センターへ、河村尚子さんの「日本デビュー20周年記念リサイタル」を聴きに行ってきました。演目は、下記の5曲。

●バッハ(ブゾーニ編曲) ≪シャコンヌ≫

●岸野未利加 ≪単彩の庭園Ⅸ≫

●プロコフィエフ ピアノソナタ第7番≪戦争ソナタ≫

~休憩~

●ショパン ≪即興曲≫第3番

●ショパン ピアノソナタ第3番

河村尚子さんの実演には、協奏曲は何度か触れたことがあるものの、ソロリサイタルは初めて。直近では、昨年の秋に、尾高忠明さん&大阪フィルとの共演でメンデルスゾーンのピアノ協奏曲第2番を聴いたのでしたが、そこでの印象は、端正な演奏ぶりで、とても素直でケレン味がなく、作品の「実像」のようなものが誇張なく描かれていた、というものでありました。

本日は、バッハからショパン、プロコフィエフ、更には、河村さんが委嘱された邦人作品(日本初演)と、バラエティに富んだプログラムが組まれています。表現力の幅広さが要求されると言えそう。とりわけ、難曲として知られるプロコフィエフの≪戦争ソナタ≫をどのように弾くのかが、とても気になっていました。

なお、今回のリサイタルは、日本デビュー20周年を記念してのもので、全国ツアーを展開されています(7都市での公演が企画されているよう)。ちなみに、東京での公演は、明後日の9/30(月)に組まれている。

そのようなリサイタルで、どのような演奏を繰り広げてくれるのだろうかと楽しみにしながら、会場に向かったものでした。

なお、会場に着いて、プログラム冊子を読んで初めて知ったことなのですが、西宮は河村さんの生まれ故郷だということ。曲の途中での河村さん自身による解説の中でも、そのことを意気に感じていると話されていました。

それでは、本日のリサイタルをどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

まずは前半から。

期待していた以上の感銘を受けました。とりわけ、1曲目の≪シャコンヌ≫が素晴らしかった。更に言えば、この曲での演奏に河村さんの美質が凝縮されていたように思えたものでした。

真摯な音楽づくりをベースにしながら、柔軟性を持った、伸びやかな音楽を奏で上げてゆく。それは、バッハ特有の厳粛な雰囲気を重視するよりも、滑らかさを前面に押し出していた演奏だったようにも思えた。

そのうえで、昨年の秋のメンデルスゾーンからも感じられたように、端正な音楽づくりで、素直でケレン味がなく、作品の「実像」のようなものを誇張なく描いてゆく、といった演奏でありました。

しかも、繊細にして、ダイナミックでもあった。音の粒がクッキリとしてもいた。抒情的な箇所ではタップリと、そして、清冽に歌い込み、躍動的な部分では、音楽を存分に疾駆させる。

そのような音楽づくりを支えるテクニックも充分。そう、ヴィルトゥオジティを誇示するような素振りは見受けられないものの、テクニックが切れていた。それ故に、音楽の構造を明快なものにしてくれていた。安定感のある演奏となってもいた。更には、心地良さや、興奮を喚起させてくれる、といった感覚的な面白さを備えている音楽となっていた。

また、数分ほど手前での、声を潜ませながら、弱音で奏で上げてゆく箇所での、精妙にして、夢幻的な音楽を奏でてゆく、そのさまには、息を飲む美しさがあった。

「素晴らしいピアノ音楽を聴くことができた」という、聴後の充実感の大きな演奏でありました。

≪シャコンヌ≫の演奏を終えて、河村さん自身による解説が挟まれました。その解説で、大きなウェイトを置かれていたのが、岸野未利加さん作曲による≪単彩の庭園Ⅸ≫について。これは、河村さんにとって、初めての委嘱作品のようです。また、岸野さんにとって、初めてピアノ独奏曲とのこと。

今回の日本デビュー20周年記念リサイタルが、日本初演となっているようです。

岸野さんは、京都のお寺に生まれたということで、お寺の庭特有のモノトーンの色彩(白と黒とのコントラストを中心にした佇まい)を音楽に置き換えることを目指しておられるとのこと。これまでに、様々な組合せによる独奏から三重奏までの小さな編成のために≪単彩の庭園≫を書いてこられて、本作が第9作目。

その音楽と、演奏について。

モノトーンと言われていましたが、私には、色彩感のある音楽だと思えました。どことなく、ドビュッシーの音楽に通じるものがあるように思えた。音域は、低音域から高音域まで、極めて広い範囲が活用されていて、そのことによる「眩さ」を秘めてもいた。特に、高音域は煌びやかな色彩を帯びることが多かった。それは、河村さんの切れの良い弾き方に依るところが大きかったのかもしれません。

そのうえで、そこはかとなく幽玄な雰囲気を湛えていました。精妙な音楽でもあった。音楽は、至る所で「間」が設けられていたのですが、そこからは「余白の美」のようなものが感じられもした。

更には、高音域の音には凛とした雰囲気があって、水琴窟の音を聞くような感覚を持つこともしばしばでありました。

総じて、面白く聴くことができました。それは、河村さんの明快な演奏ぶりにも依るのでしょう。そして、ここでも、河村さんのヴィルトゥオジティの高さが存分に現れていて、見事でありました。先述した「間」には、必然性や意味合いの深さや、更には息遣いの豊かさや、といったものが与えられていて、河村さんの音楽センスの高さが現れていたとも言いたい。

前半最後のプロコフィエフは、多彩な演奏ぶりでありました。強靭な音楽づくりを基調としながら、静と動の、或いは、柔と剛のコントラストも、クッキリと付いていた。第2楽章での抒情的な味わいもシッカリと出ていた。最終楽章では、躍動感が十分で、テクニックに切れがあり、最後の箇所などは一気呵成な勢いにも不足はなかった。

とは言え、どこか、息遣いの豊かさや、歌い口の伸びやかさ、といったものに乏しいようにも思えた。総じて、見事な演奏だったのですが、作品に没入することのできなかった演奏でありました。

さて、ここからは後半のショパンについてであります。正直言いまして、前半ほどには深い感銘を受けるまでに至りませんでした。

確かに、河村さんの感受性の豊かさが随所に現れていたショパン演奏でありました。ダイナミクスの幅広さや、柔と剛や、静と動などのコントラストや、といったものが、クッキリと付いていた。とりわけ、ソナタの第3番での緩徐楽章の後半部分では、弱音による繊細にして感傷的で、なおかつ夢幻的で、柔らかな音で紡ぎ上げていて、惚れ惚れするほどに美しかった。このような表情は、≪シャコンヌ≫の終わり近くの箇所を始めとして、随所に見られたもの。河村さんにとって、聴衆を虜にするための大きな武器になっている(武器などという俗っぽい表現は、あまり好ましくないと言えましょうが)ように思えます。

また、興味深かったのが、後半のショパンを続けて演奏していった、ということ。すなわち、≪即興曲≫第3番が終わると、間髪を入れずにソナタへと雪崩込んだ。ソナタの第1楽章から第2楽章への移行も、極端なまでのアタッカ。第1楽章の最後の音が鳴り止まないうちに第2楽章は開始された。さすがに、第2楽章と第3楽章との間は僅かな隙間を作っていましたが、それでも、ほぼアタッカと呼べるようなもの。聴衆に咳をする時間的な余裕を与えるようなことはなかった。

河村さんは、この2曲を、連続した抒情詩のようなものとして(第3番ソナタの性格からすると、叙事詩と表現したほうが好ましいかもしれない)描き上げたかったのかもしれません。また、緊張の糸を持続させたかったのでもありましょう。そのようなこともあって、「音楽による構造物」としての面白さを味わうことができた。

以上述べてきたように、「聞くべきもの」が散りばめられていたショパン演奏でありましたが、今一つ、音楽に逞しさが感じられなかった。ちょっと、ひ弱さな音楽になっていたようにも思えた。ショパンの音楽ということで、逞しさを抑えたのかもしれません。しかしながら、ショパンにも逞しさが必要であり、何よりも、生命力の豊かさが必要であると思います。例えば、ソナタの第1楽章の冒頭部分などは、決然とした音楽であるように看做しているのですが、そのような性格に乏しかった。

また、これはプロコフィエフでも感じられたことなのですが、息遣いの豊かさや、歌い口の伸びやかさや、といったものにも、物足りなさが感じられた。

更に言えば、ショパンならではの詩情性の豊かさも、今一つだったように思えた。音楽が存分に飛翔する、といった要素も今一つだった。そのようなこともあって、感覚的な美しさを備えていながらも、精彩感に物足りなさが感じられたショパンだったと、私には思えたものでした。

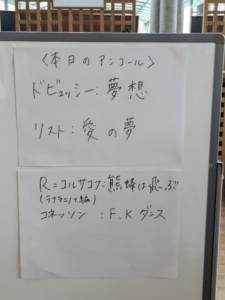

アンコールは4曲。こちらでは、河村さんの美質が明瞭に刻まれていたように思えます。

ドビュッシーとリストでは、音の美しさや、儚さや、感傷的で夢幻的な風情や、といったものがシッカリと表されていた。

次の《熊蜂は飛ぶ》では、音の粒の鮮やかさや、軽妙さや、ヴィルトゥオジティの高さや、といったものが、遺憾なく発揮されていた。

そして、最後のコネッソンでは、キレッキレのリズム感をベースにしながら、強靭な音楽を奏で上げてくれていた。それはもう、精彩感に満ち、生命力豊かな音楽でありました。ショパンで、コネッソンの3割程度でも良いので、精彩感と生命力を蓄えたものになっていたらならば、と思わせる演奏でありました。

ピアニストとしての引き出しの多さや、音楽性の豊かさや、サービス精神の旺盛さや、といったものが滲み出ていた、アンコールでの4曲でありました。

大満足の演奏もあれば、ちょっぴり不満に感じる演奏もありましたが、彩り豊かなプログラムを通じて「河村尚子」というピアニストの音楽性を存分に感じ取ることのできた、聴き応えのあるリサイタルでありました。