沼尻竜典さん&京都市交響楽団によるR・シュトラウスの≪サロメ≫(演奏会形式)を聴いて

昨日(7/15)は、沼尻竜典さんが指揮をしての、京都市交響楽団の定期演奏会を聴いてきました。R・シュトラウスの≪サロメ≫を演奏会形式で上演するというもの。

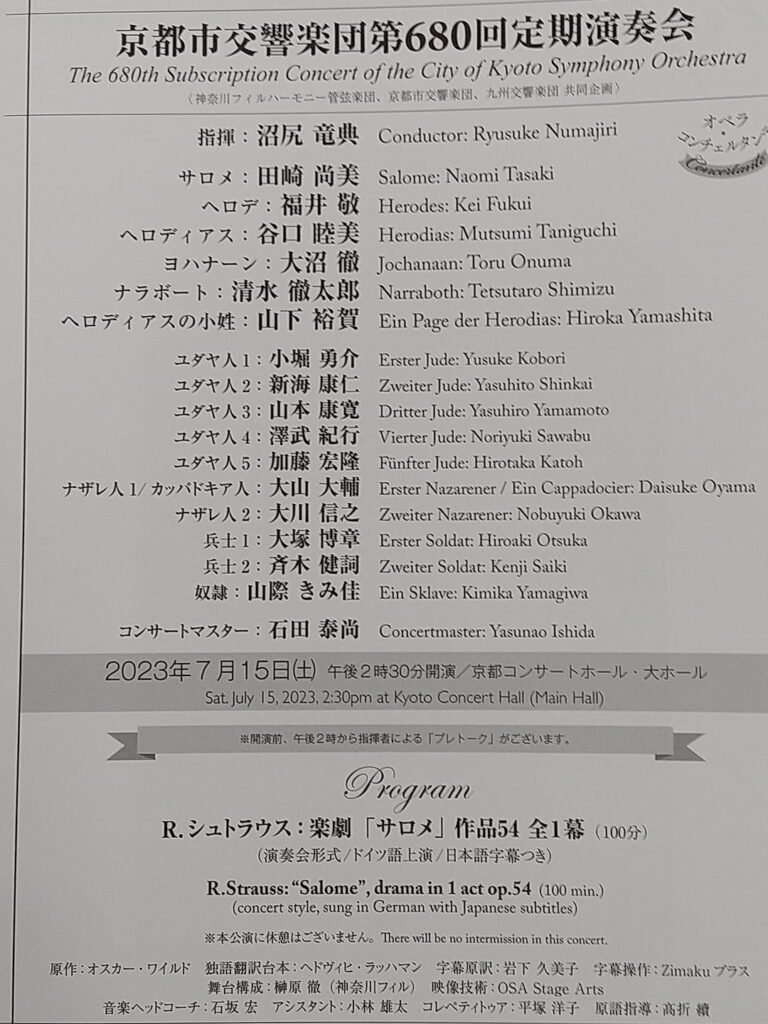

キャストは、プログラム冊子の写真を掲載致しますので、そちらをご覧ください。

この公演は、京響が、神奈川フィル、九州交響楽団と共同で企画したものだそうです。神奈川フィルでは既に6/24(土)に演奏されており、九響では7/27(木)にと、3つのオケでそれぞれ1回ずつ上演されるという企画。指揮はいずれも沼尻さんが担当され、歌手もメゾ・ソプラノによる奴隷の役が異なる以外は、3公演とも同一のキャストが組まれているとのこと。

(但し、横浜公演では、当初キャスティングされていた福井さんが体調不良で出演できずに、代役が立てられたようです。)

沼尻さんは、2007年から今春までの16年間、びわ湖ホールの音楽監督を務められ、オペラの上演に携わってこられてきた。そのような沼尻さんが、京響と演奏会形式で上演するオペラ。(ちなみに、びわ湖ホールでのオペラ公演には、京響が起用されることが多い。)

歌手陣も、田崎さんによるタイトルロールを始め、福井さん、谷口さんなど、実力者揃い。

はたして、どのような≪サロメ≫に出会うことができるのだろうかと、ワクワクしながら会場へと足を運んだものでした。

ちなみに、チケットは完売とのこと。京都の(或いは、関西の)音楽愛好家の多くが、この公演に大きな期待を寄せていたようです。

さて、その演奏はと言いますと。

≪サロメ≫を聴いた、或いは、オペラを聴いた、というよりも、声楽付きの管弦楽曲を聴いた、という印象を抱いた演奏でありました。

とにかく、オケが歌手陣を圧倒していました。オケが大音量で掻き鳴らされている箇所では、声が殆ど聞こえない。プレトークで、沼尻さんは「音の洪水(時節柄、洪水という表現を慎まなければならないが)」に身を浸すことになるでしょう、といった趣旨のことを仰っておられましたので、これは、沼尻さんの意図通りだったのかもしれません。

それ故に、本日のサロメでは殊更に、オケと対峙するに必要な大声で歌い切らなければならなくなった。そうすると、必然的に「猛女」としてのサロメが、いやが上にも強調されることとなる。しかしながら、サロメは本当に猛女なのでしょうか。なるほど最後に、ヘロデはサロメのことを「化け物」と呼びますが、ただ単に化け物じみた奇怪な人物なのでしょうか。サロメには、稚気のある少女という側面もあるのではないでしょうか。或いは、恋を崇高なものと捉えている、無垢な「聖女」としての性格を持っているのではないでしょうか。しかしながら、この日の≪サロメ≫では、その辺りのところが吹き飛んでしまったように思えてなりませんでした。

実は、聴いている間じゅう、歌手陣が、とりわけ、タイトルロールを務めた田崎さんが、可哀想でなりませんでした。もしも、連日、このような環境の下で歌わなければならないとなれば、声が潰れてしまうのではないだろうか、と。プレトークで、京都と福岡での公演にはある程度の日数が開いていることを聞かせされていましたが、公演後に、横浜と京都ではそれ以上に日数が開いていることを知って、一安心したものです。オペラの実演には、これまでに200回以上は接してきたでしょうが、このような心配をしたのは、この日が初めてであります。それくらいに、オケと歌手陣とが「異常な」バランスだったように思えたのでした。

なるほど、演奏会形式ではオケもステージ上に乗るため、通常のオペラ上演と比べるとオケの音が直接的に客席に届き、その分、オケが強くなる傾向があると言えましょう。しかしながら、演奏会形式であっても、歌を圧倒してはいけない。歌を包み込んで欲しいのです。例えば、バッティストーニと九響が演奏会形式で上演した≪道化師≫(2016年2月)や≪カヴァレリア・ルスティカーナ≫(2018年11月)では、歌を包み込んでいた。デュトワ&N響による≪ペレアスとメリザンド≫(2014年12月)では、作品の性格もありますが、精妙なバランスのもとに音楽が奏で上げられていた。ネロ・サンティ&N響による≪シモン・ボッカネグラ≫(2013年11月)にしても、ドゥダメル&スカラ座による≪アイーダ≫(2013年のNHK音楽祭にて)にしても、オケと歌とのバランスに異常を感じることはなかった。

オペラにおいて、オケと声楽陣との間に主従関係はあるのか。このことについては、色々な考え方が出てきましょうが、私は、基本的には対等な関係にあると看做しています。しかしながら、この日の≪サロメ≫は、個人的にはオケが「主」であると主張している演奏だと思えてならなかったのであります。それはもう、オケが圧倒的に「主」だったと聞こえてならなかった。

そのような観点に立って(オケが主であるという観点に立って)この日の公演を聴けば、素晴らしい演奏であったと思います。沼尻さん渾身の熱演だったとも言えましょう。実に豊麗な音楽が鳴り響いていた。そして、音の洪水の中に身を浸すという歓びを、存分に味わうことができた。それはまた、R・シュトラウスの音楽に身を浸すという歓びだと言い換えることができそう。

それ故に、サロメとヨハナーンとのやり取りがひとしきり終わり、ヨハナーンが地下へと戻った箇所での壮麗なオーケストラ演奏と、「7つのヴェールの踊り」での妖しくもダイナミックな演奏ぶりは、この日の演奏での白眉だったと思えます。

しかも、ただ単に大音響で押し通すだけではなく、R・シュトラウスが施した精妙な音楽づくりにも配慮し、ちょっとした「ざわめき」や「さざ波」といったものも、丹念に描かれていた。そう、音楽が随所で生き生きと息づいていた。

そんなこんなを含めて、豊饒なオーケストラ演奏だったと言えましょう。

しかしながら、オケが主となっている演奏が、オペラに相応しい演奏だと言えるのだろうか。私には、疑問に思えてなりませんでした。それ故に、違和感を覚えながら、今一つ没頭できずに(そして、しばしば、歌手陣の喉を心配しながら)客席に座っていたのでした。

オケが豊麗なことは、歓迎すべきことだと言えましょう。そのことを踏まえた上で言いたいのは、大音量でオケを掻き鳴らすことだけが、豊麗さに繋がる手法なのだろうか、ということ。有り体に言えば、この日の≪サロメ≫は、オケと歌とが渾然一体となっていなかった。私には、そのように思えてならなかったのであります。

この辺りで、歌手陣について触れていきたいと思います。

サロメを歌った田崎さんは、大健闘だったと思います。オケに搔き消される箇所は随所にあったのですが、それに負けじと果敢に歌い上げていた。そんなふうに言いたい。

サロメは、数回にわたって「与えてください、ヨハナーンの首を」と請い願い、その多くで声がオケに負けがちになっていたのですが、最後に請い願う箇所では、渾身の力を込めて声を張り上げて、しかも、一歩も譲らないという強い意志を込めて、歌い上げていた。その歌いぶりには、ずっと固辞し続けてきたヘロデも、もはや観念するしかないだろうと言いたくなるほどの凄みが備わっていた。この箇所に賭ける田崎さんの心意気が、ヒシヒシと伝わってきたものであります。しかも、「声を張り上げて」と書きましたが、決して絶叫にはなっていなかった。声の美観を保ったうえでの大声量だったところに、田崎さんの歌手としての力量の高さや、声楽家としての良心や、歌に対する真摯な姿といったものが透けて見えた。

かように、音楽としての美観を損なわないように歌い、ところどころで、サロメが持つ邪気(ヨハナーンが首を刎ねられる様子に聞き耳を立てる箇所など)も表してくれていた。しかも、最後の長大なモノローグでは、恋の崇高さを切々と歌い切っていた。このモノローグでは、オケとのバランスが好ましくて混然一体となった音楽が響き渡っていたならば、聖女としてのサロメの姿がすっくと立ち上がっていたことでしょう。

しかしながら、大音量のオケに対抗するべく、無理をしてでも声量を大きくしなければならなかった。そのために、少女としてのサロメ像は遠のき、猛女のごときサロメが随所に現れていた。どうなのでしょう、この点については、田崎さんとしては不本意だったのではないでしょうか。

(余談になりますが、声量の豊かさと、少女としての無垢な清らかさとが、理想的な形で融合されていたのは、ベーレンスであったように思えます。ベーレンスによるサロメは、決して猛女ではなかった。更に話は逸れますが、2016年のゴールデンウイークにMETで観たサロネン指揮による≪エレクトラ≫でクリソテミスを歌ったピエチョンカは、女性らしい優しさに溢れ、純情な心を持った乙女として歌われていて、震撼ものでありました。)

福井さんによるヘロデは、安定感のある歌いぶりでありました。

福井さんは、現在の我が国のオペラ界において、屈指のヒロイックなテノールだと言えましょう。その声は、ハリがあって、輝かしい。凛々しくもある。ヘロデという役は、しばしばヘルデンテノールによって歌われますが、決してヒロイックな歌いぶりが要求されるものではないでしょう。それよりももっと、性格的な歌が要求されると思われる。役柄としては、≪ニーベルングの指環≫でのミーメを彷彿とさせる。ちょっと、おっちょこちょいなところがある。

そこへいきますと、福井さんによるヘロデは、かなり毅然としていました。それでいて、おっちょこちょいな側面も、皆無だったとは思えなかった。凛々しいながらも、少なからざる愛嬌が感じられた。福井さんらしさを失わずに、ヘロデらしさも表してくれていた歌だったように思えます。

ちなみに、福井さんの場合は、大音量のオケに対抗しようという思いは、あまり抱いていなかったように思えます。オケに翻弄されず、自分のスタイルを守りながら我が道を行って、オケに掻き消されればそれはそれで構わない、といった感じ。その潔さがまた、福井さんらしいところなのかもしれません。

ヘロディアス役の谷口さんは、この日の歌手陣の中で、最も客席に声が届いていたように思えました。と言いつつも、声量で勝負をするというよりも、声の響きで勝負するという感じ。もっと分かりやすく言えば、よく通る声で歌い上げてくれていた。しかも、女王としての貫禄にも不足はなかった。その一方で、ヘロディアスが持っている屈折した性格や、ある種の邪悪な性格(このオペラの登場人物の中で、ヘロディアスが最も性悪だと言えましょう)が滲み出ていた。ヘロディアスを立派に歌い上げていたと言いたい。

ヨハナーンを歌った大沼さんは、ちょっと不安定だったように思えました。尊厳を持った人物として歌い上げようという意図が感じられたのは好ましいのですが、それが空回りしていたように感じられた。そのために、持って回った歌いぶりとなっていた。しかも、音程も、少々不安定に感じられた。声の響きがまろやかだったとも言い切れないように思えた。そんなこんなによって、非常に重要な役であるヨハナーン(サロメに次ぐ重要な役だとも看做せましょう)が、どっしりと根を張っていないように感じられた。大沼さん自身は、根を張った存在感を出そうと思慮されていたのでしょうが、私には、そうは成り切れていないように思えた。この日の主役級の中では、最も残念な歌唱でありました。

清水さんによるナラボートは、もう少しリリックであっても良いのではとも思えましたが、ナラボートの真摯な性格を描き上げていて、大過ない歌唱であったように思えます。

縷々書いてきましたが、全体を通じて言えるのは、もどかしさの残る演奏だったということ。それはひとえに、「オペラに接してきた」という思いをなかなか抱くことができなかったが故。

観点によっては、立派な演奏だったと言えるのでしょうが(実際に、終演後は聴衆は大いに沸いていました)、個人的には、オペラを舞台に掛ける難しさを痛感させられた公演となりました。

さて、話はガラリと変わります。

7月の京都と言えば、祇園祭。この日は、前祭の宵々山でありまして、終演後は宵々山を楽しんできました。

建ち並ぶ山鉾や、各会所に飾られている御神体や懸装品や、を観て周りました。また、歩いていると、コンチキチンと祇園囃子が聞こえてくるのも、風情があります。

前祭は、7月17日の山鉾巡行でクライマックスを迎えますが、祇園祭、随分と盛り上がってきています。