クレンペラー&フィルハーモニア管によるモーツァルトの交響曲第40番と≪ジュピター≫を聴いて

クレンペラー&フィルハーモニア管によるモーツァルトの交響曲第40番と≪ジュピター≫(1956,62年録音)を聴いてみました。

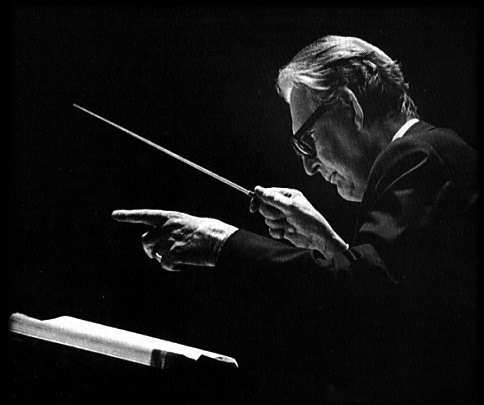

クレンペラー(1885-1973)と言えば、晩年での多くの演奏がそうであったように、遅いテンポを基盤として悠然かつ風格豊かに音楽を進めながら、謹厳実直でありつつも、濃密でスケールの大きな音楽世界を繰り広げる指揮者だというイメージが強いでしょう。しかしながら、1950年代初頭ごろまでの録音では、それとは正反対と言えるような、快速なテンポを採りながらの、新即物主義的とも言える冷徹で客観的な演奏を聴くことができます。

ここでのモーツァルトは、そのようなクレンペラーの演奏に大きな変化が現れる時期のもの(特に、1956年録音の第40番に、このことが当てはまる)となりますが、その演奏ぶりは、晩年のスタイルに依るものであると言えそうです。

腰をジックリと落ち着けながらの演奏による、ズシリとした手応えのあるモーツァルトとなっています。

テンポは、遅すぎるというほどのことはないのですが(どちらかと言えば遅め、といったところ)、一音一音に重みや深みが感じられます。そう、一歩一歩を踏みしめてゆくかのように、音楽は進められる。そのような演奏ぶりによって、荘重な音楽世界が出現することとなる。

そのようなこともあって、例えば第40番の第1楽章では、哀しみが疾走するというよりも、哀しみが奥底に溜まってゆく、といった雰囲気が醸し出されています。同じく第40番の最終楽章の展開部では、音楽の重層的な構造が厳格に表されてゆく様を仰ぎ見るような感覚に捕らわれます。例えば、≪ジュピター≫の最終楽章では、壮麗な建造物が聳え立つかのような巨大な音楽が鳴り響くこととなっています。

と言いましても、重苦しい演奏になっているという訳ではありません。力感や推進力に不足はなく、演奏のそこここから覇気が感じられる。そう、音楽が沈殿するようなことはなく、生き生きとした表情を湛えたものとなっているのであります。充分に輝かしくもある。そして、決して華美ではない中に、典雅で優美な風情が感じられる。

なんとも懐の深い、立派で素敵なモーツァルト演奏であります。

更に言えば、深い森の中でモーツァルトを見つめているような気分にさせられる演奏。そんなふうにも言えるように思えます。

余談でありますが、フィルハーモニア管との≪ジュピター≫のセッション録音には、1954年の演奏もあります。こちらのほうは、1962年盤よりも更に覇気があって、テンポも速く、新即物主義的な演奏ぶりを窺わせるものとなっています。