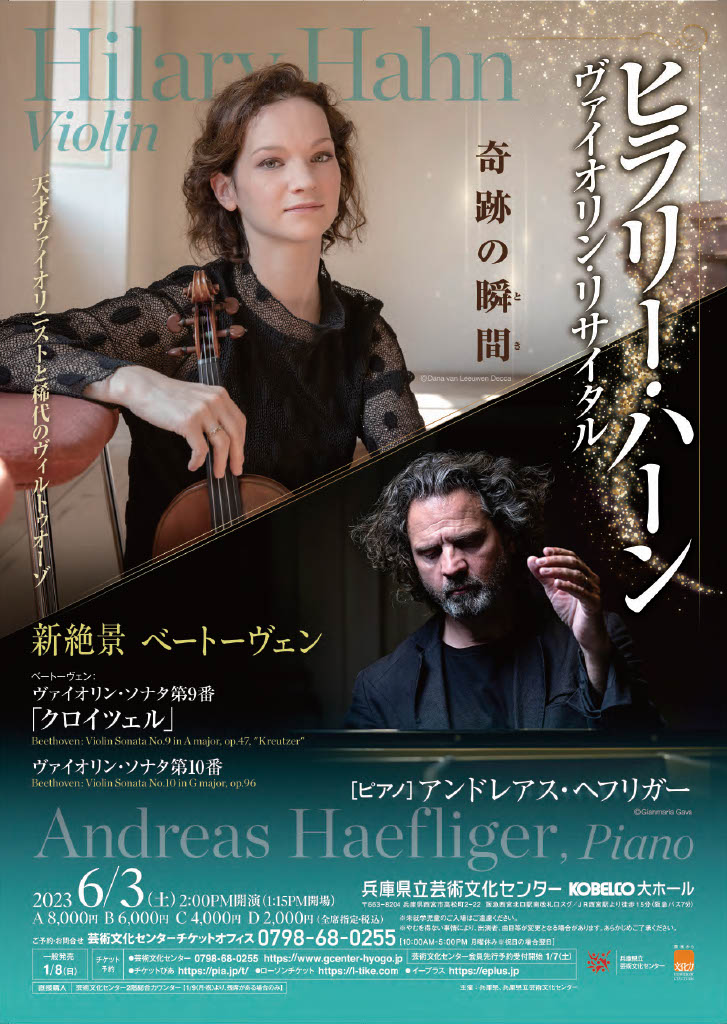

ハーンのヴァイオリン・リサイタル(西宮公演)を聴いて

今日は、兵庫県立芸術文化センターでハーンのヴァイオリン・リサイタルを聴いてきました。ハーンの実演に接するのは初めてのこと。

ピアニストはアンドレアス・ヘフリガー。名テノール歌手でありましたエルンスト・ヘフリガーのご子息になります。

演目は、下記の2曲。

●ベートーヴェン ヴァイオリンソナタ第9番 ≪クロイツェル≫

●ベートーヴェン ヴァイオリンソナタ第10番

ベートーヴェンのヴァイオリンソナタを2曲、しかも、全作曲家が生み出したヴァイオリンソナタの中の最高峰とも看做せそうな≪クロイツェル≫と、最後のヴァイオリンソナタとなる第10番を並べるという、充実のプログラム。

実は、昨年の2月にも、今回と同じ共演者で、同じプログラムによる西宮公演が組まれていました。そのチケットも入手していて、初めて接することとなるハーンの実演を心待ちにしていたのですが、新型コロナのオミクロン株が猛威を振るっていた時期にあたり、公演は中止。1年数ヶ月越しに、ようやく実現したリサイタルということになります。

ハーンは、現代のヴァイオリン界をリードする奏者の一人だと言えましょう。そして、私にとって、ずっと気になる存在の一人でありました。いよいよ、そのハーンを実演で聴くことができる日が訪れた。

はたして、どのような演奏に巡り会うことができるのだろうかと、期待に胸が膨らませながら会場へと向かったのでした。

なお、多くの音楽愛好家がこのリサイタルを注目していたのでしょう。客席は、ほぼ満席でありました。95%くらいは席が埋まっていたでしょうか。ここのホールが、これほどまでに聴衆で埋め尽くされているのを見るのは、私は初めてであります。

さて、このリサイタルを聴いた後の充実度は、途轍もなく高いものでありました。極上の音楽を聴いた。そのような思いを強く持ったものでした。

それにしましても、ハーンによるヴァイオリンは、なんと艶やかで、気高かったことでしょう。がなりたてるようなことは一切しないのに、音楽が生き生きと躍動していて、豊かに息づいていて、ホールを満たしてゆく。

ハーンの音楽への姿勢を知るうえで印象的だったシーンとして、≪クロイツェル≫での第1楽章の第2主題を挙げましょう。ここでは、最初、ピアノが旋律を弾き、ヴァイオリンはその裏でピチカートを奏でます。音楽は大きく高揚している。であるが故に、ここのピチカートは、楽器が壊れるのではないかというくらいの激しさで爪弾かれる、というイメージが強い。しかしながら、ハーンは誠に穏やかにピチカートを鳴らしていた。全く気負うことなく、そして、音楽を蹴散らすようなこともなく。これがハーンの音楽なのだ、という思いを強くしたものでした。

それにしましても、ハーンによるヴァイオリンは、響きも、音楽が示してくれる佇まいも、誠にキリッとしたものでありました。しかも、楽器が存分に鳴っている。その一方で、声を潜めた際も、音楽が痩せるようなことは全くなく、ピンと張り詰めた緊張感も素晴らしい。

そのうえで、音は誠に艶やかで、十分なる官能味を湛えていた。

しかも、テクニックが抜群。それも、テクニックをひけらかすような素振りは一切感じられず、作品を生命力豊かに描き上げるためだけに奉仕させる、といったもの。音の粒の細やかさや、細かな音の正確さや、ダイナミックレンジの広さや、レガートやマルカートやといった表情付けの自在さや、などなど、いずれも息を飲むような鮮やかでありました。それらがまた、音楽の佇まいの美しさを描き出してくれることとなる。

歌うべきところはタップリと歌い、敏捷性をもって奏でるべきところでは音楽が渦を巻くようにして疾駆してゆく。その切り替えがまた、誠に自在であり、作品の性格を見事に描き上げることとなっていた。

興味深かったのが、彼女のステージマナー。舞台上での立ち居振る舞いは、女王然としたような大仰なものでは全くなく、むしろ控えめだと言えそうなものでありました。それでいて、演奏はまさに、女王のような気高さを備えたものであった。貫禄というのとは少し違うのですが、全てにおいて確信を持って音楽を奏で上げていった、とも言えそう。しかも、頗る客観性の高い音楽を奏で上げていた。

実を言いますと、≪クロイツェル≫において、第1楽章の展開部の前半に踏み込みの甘さが感じられたり、第2楽章は、全体的にもう少しピアノの音量を抑えてくれればヴァイオリンがもっと浮き立ったはずなのにと感じられたり、といった小さな不満はありました。しかしながら、おしなべて、ハーンの妙技や、音楽性の高さを堪能することのできた素晴らしい演奏でありました。

なお、ハーンは、2曲ともタブレット式の電子楽譜を見ながら演奏。これは、意外でありました。

ヘフリガーによるピアノは、ハーンに比べると力づくな演奏ぶりになっていた。かなり激情的でもあった。なるほど、ベートーヴェンの音楽が持つ剛毅な性格を強調しよう、というところなのでありましょう。と言いつつも、響きが濁るようなことはなく、クリアな音楽が鳴り渡っていました。

しかしながら、ハーンの共演者としては、もう少し繊細な音楽を奏でて欲しかった。そんな思いを持ったものでした。

ちなみに、ハーンは、≪クロイツェル≫の第1楽章が終わると、ヘフリガーに何やら注文を付けていたよう。それは、単なる「打合せ」ではなかったような雰囲気が感じられたのです。そして、ヘフリガーは、なんだか恐縮をしていたようにも見受けられた。リハーサルと本番との演奏ぶりに、何か異なったものを、ハーンは感じ取ったのでしょうか。

アンコールは、下記の3曲が披露されました。

●バッハ 無伴奏ヴァイオリンパルティータ第2番より「サラバンド」(ハーンのみ)

●ワーグナー(リスト編曲) ≪トリスタンとイゾルデ≫より「愛の死」(ヘフリガーのみ)

●佐藤聰明 ≪微風≫(ハーン&ヘフリガー)

この中では、バッハが段違いに素晴らしかった。敬虔にして、深遠な演奏であった。ときに声を潜め、ときに逞しく奏でてゆく。ここでもハーンは、自在感に満ちた音楽を聞かせてくれたのでありました。

≪トリスタン≫は、ソロということもあって、ヘフリガーの力強い音楽をわだかまりなく味わうことができた、といったところでありました。

このリサイタルを聴く前から、ハーンのヴァイオリンの素晴らしさは解っていたはずなのですが、その理解を上回るヴァイオリン演奏を聴くことができた。そのようなリサイタルでありました。

なお、西宮への移動の際、渡月橋を渡ると紫陽花が咲いていましたので、渡月橋をバックに写真を撮りましたので、こちらに掲載します。

また、夜には我が家の近くで、蛍の鑑賞も。

紫陽花も、蛍も、まさにこの時期の風物詩でありますよね。

(ちょうど中央辺りにポツンと光の点が見えるのが蛍になります)