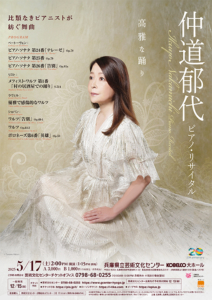

仲道郁代さんによるピアノリサイタルの西宮公演(「高雅な踊り」というサブタイトルのもと、ベートーヴェン、リスト、ラヴェル、ショパンを弾く)を聴いて

今日は、仲道郁代さんによるピアノリサイタルの西宮公演を聴いてきました。今回は「高雅な踊り」というサブタイトルの付けられている演奏会となっていました。

プログラムは、下記の通りであります。

●ベートーヴェン ピアノソナタ第24番≪テレーゼ≫

● 同上 ピアノソナタ第25番

● 同上 ピアノソナタ第26番≪告別≫

~休憩~

●リスト ≪メフィスト・ワルツ≫第1番

●ラヴェル ≪高雅にして感傷的なワルツ≫

●ショパン ワルツ第9番≪告別≫

● 同上 ワルツ第7番

● 同上 ポロネーズ第6番≪英雄≫

ベートーヴェンに、リスト、ラヴェル、ショパンを並べたプログラム。なんとも多彩な内容となっています。

しかも、ベートーヴェンの3曲には、≪テレーゼ≫と≪告別≫が含まれている。この、可憐であり、抒情性に溢れた佳曲を、仲道さんはどのように弾くのでしょうか。

後半のリスト以降は、殊更に踊りの要素の強い曲が集められています。それだけに、律動的な性格が前面に押し出されることにもなる。

仲道さんの「引き出し」の数の多さや、その多様性が試されるプログラム。そんなふうにも言えるのではないでしょうか。

そんなこんなを含めて、なんとも楽しみなリサイタルでありました。

なお、プログラム冊子に、本日のプログラムに対する仲道さんの「思い」や「意図」が綴られていました。とても興味深い一文になっているとともに、本日のリサイタルを理解する上でも有益だと思われますので、ここに転載したいと思います。

ワルツでもポロネーズでも、踊りの型があり、明確な決まりがあります。そして踊りの音楽には、リズムの型が、はっきりと存在します。今回取り上げる作品たちはいずれも、その踊りのリズムを逸脱してゆくところがあります。私はその逸脱にこそ、作曲家が表現したいことが表れているのではないかと考えています。その逸脱の中に、そして踊りを通して、踊りを超えて表れてくるものは何か。それは作曲家それぞれがとらえた人間の「様」なのではないかと思います。

ベートーヴェンでは、人間の抵抗の力を。

リストでは、悪魔にそそのかされる人間の性(さが)を。

ラヴェルでは、踊らずにはいられない人間のるつぼのようなエネルギーと孤独を。

ショパンでは、秘められた心模様を。

今回のプログラムでは、それぞれの作品に「人間の精神が表れた踊り」という光を当ててみたいと思っています。

そうすることによって、どのような感覚が聴こえてくるのか。ぜひお聴きいただければと思います。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

まずは、前半から。

ベートーヴェンにしては、あまり猛々しくない3つの作品を並べた前半。それだけに、抒情的な美しさや、可憐さや、流麗さや、といったもの求められるプログラムだったと言えましょうが、それはある程度成功していたようでしたし、その一方で、こういった性格の作品を演奏する難しさが感じられもした。そんなふうに思えたものでした。

3曲の演奏の中で最も惹かれたのは≪告別≫でありました。とりわけ、第2楽章での沈鬱とした表情から、そのまま最終楽章に飛び込んだ折の喜びが爆発したような劇性の鮮やかさは見事でした。この第2楽章は、前半3曲の中での白眉だったと言いたい。極度な弱音で繊細に奏で上げられていて、悲痛なモノローグが繰り広げられていたのであります。それは、徹底して「感じ切っていた」音楽だったと言いたい。それだけに、緊張感の高い音楽となっていました。更には、純度の高い音楽でもあった。

また、≪告別≫が、この3曲の中では最も一般的に言われるベートーヴェン的な性格が強い点も、演奏が「様になっていた」要因だったように思えます。とりわけ、第1楽章と第3楽章においてそのことは当てはまり、プログラム冊子に書かれていた「人間の抵抗の力」を感じ取ることのできた演奏だったと言えそう。

次いで素晴らしかったのが第25番。特に、第1楽章冒頭での明快で、かつ、溌剌とした雰囲気に包まれた演奏ぶりは、なんとも魅力的でありました。仲道さんによる演奏会は、ご自身による解説を挟みながら進められてゆくのが通例になっているのですが、第25番について語られた後に勢いよく演奏が開始された様は、実に清々しいものがあった。

その2曲に比べると、≪テレーゼ≫は私には残念な演奏となっていました。本日の3曲の中では、この作品が最も可憐で優美で、チャーミングな性格を湛えていると思われるのですが、その辺りの雰囲気がストレートに伝わってこなかったのであります。更に言えば、伸びやかさにも不足していたように思えたものでした。音楽がスムーズに流れていなくて、息遣いが自然でなかったようにも思えた。この作品において、このような印象を持ってしまうのは、致命的だと言えましょう。

≪テレーゼ≫という作品は、単純な構造をしているようでいて、この作品ならではの生命を吹き込むのは容易なことではないのだな、ということを痛感させられた次第でありました。

さて、ここからは後半の演目についてであります。

最初に演奏された≪メフィスト・ワルツ≫は、本日の白眉だったのではないでしょうか。華麗なるピアニズムが披露されていて、眩いまでの演奏が繰り広げられていました。仲道さんのヴィルトゥオジティの高さが存分に発揮されていた演奏だったとも言いたい。

冒頭から、リズムに切れがあり、音楽が弾んでいて、かつ、不気味な雰囲気にも不足は無かった。やがて、壮大にして諧謔的な踊りの音楽へと移行してゆくのですが、その場面でのダイナミックな演奏ぶりも、実に鮮やかでありました。

しかも、こういったエネルギッシュな場面のみならず、その後に度々現れる静謐で抒情味に溢れた曲想をたゆたうように奏で上げる箇所では、なんとも美しい音楽世界が出現していた。更には、鍵盤の上を駆け抜けてゆくパッセージは、玉を転がすように美しくもあった。この辺りに、単に力任せに(或いは、がなり立てるようにして)作品を屈服させるかのように弾き飛ばしてゆく演奏とは、一線を画す音楽性を見い出せたのであります。

そんなこんなのうえで、悪魔的な性格や、悪魔に唆された陶酔感や、といったものが鮮やかに描き上げられてゆく演奏でもあった。

実は、このリストと次のラヴェルの2曲は、演奏会で採り上げられる機会があまり多くない作品だということもあり、これらを聴くことができるのだと密かに期待していたのですが、その期待を遥かに上回る卓越した≪メフィスト・ワルツ≫でありました。

次いで演奏されたラヴェルの≪高雅にして感傷的なワルツ≫は、仲道さんによる語りを交えながらの演奏、という、変わった形態が採られていました。この作品は、原曲はピアノ独奏のために書かれたものですが、ラヴェル自身によってオーケストラ用に編曲され、なおかつ、バレエ音楽として上演できるようにラヴェルが台本を執筆していて、その台本を、8つのワルツの演奏の合間に読み上げる、といった形が採られていたのであります。

≪メフィスト・ワルツ≫があまりに素晴らしかっただけに、大きな期待を寄せながら聴き始めたのですが、冒頭のリズミカルなワルツでは、音楽のうねりが乏しいものとなっていた。楽器が存分に鳴り切っていなかった、といった印象を受けもした。リストでの強奏部では、楽器がガンガンに鳴っていただけに、拍子抜けしてしまいました。

仲道さんによる演奏会では、各曲の演奏前にご自身による解説を挟みながら進められていきますので、ラヴェルで合間に語りが入ってくることには、あまり違和感を抱くことはありませんでした。しかも、その語り口は落ち着きがあって、かつ、潤いのあるものですので、音楽の邪魔になる、といった印象を受けることもなかった。しかしながら、語りの専門家ではありませんので、その内容がス〜っと耳に入ってきて、繰り広げられている物語の情景がクッキリと浮かび上がってくる、といったものでもありませんでした。

なお、この曲の演奏では、場面ごとに舞台の照明の色を切り替える、といった演出も施されていました。これは、兵庫芸術文化センターだからこそ可能となった演出だったと、アンコール曲の紹介の際に説明されていました。

ところで、そのラヴェルでの演奏ぶりはと言いますと、冒頭こそ大失望だったのですが、その後は、繊細な曲想の箇所を中心に、グッと惹きつけられることも多かった。とは言うものの、フランスの薫り、といったものは乏しかったようにも思えたのが残念でありました。音楽から洒落っ気のようなものがあまり発せられもしなかった。

続くショパンのワルツ2曲は、間隔を空けずに連続して弾かれました。その両曲では、かなり感傷的な演奏ぶりが示されていて、曲想にマッチしたものとなっていた。プログラム冊子に書かれていた「秘められた心模様」といったものが浮かび上がってくる演奏ぶりだったとも言いたい。

そんなこんなを含めて、堂に入った演奏ぶりだったと言えるのではないでしょうか。仲道さんによる演奏前の解説では、「ペアで踊るのではなく、相手不在のワルツのようだ」と仰っておられたのも、大いに頷ける演奏内容だったとも言いたい。

トリを飾ることとなった≪英雄ポロネーズ≫は、勇壮な雰囲気に乏しかったように思えた。それは、仲道さんが意識的に施したものでもあったと言えそう。演奏前の解説では、「この作品は、元気を貰えるような力強さを秘めていつつも、諦めの感情を見い出すこともだきそうだ」といった趣旨のことを仰っておられましたので。或いは、「秘められた心模様」を描き上げてゆこうというのが、本日のショパン演奏での意図でもあったはずでしたので。

とは言うものの、やはり、この作品には壮麗さが欲しいものであります。もっと言えば、あまり英雄的ではなかったのであります。その辺りに、物足りなさを感じたものでした。

更には、ラヴェルの≪高雅にして感傷的なワルツ≫と同様に、楽器が鳴り切っていなかった、といった印象を持った。また、音楽の流れが、あまりスムーズでなかったように感じられたのも、意外でありました。仲道さん、ショパンの中でもとりわけ人気の高いこの作品は、数えきれないほど演奏してきたことでありましょうが、何となくよそよそしい演奏になっていたようにも思えたのであります。このような演奏ぶりになったのも、本日のプログラムの意図に沿ったが故のことだったのかもしれません。

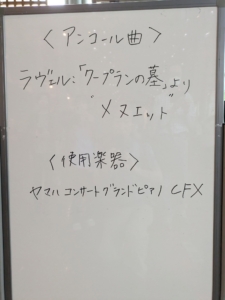

アンコールは、ラヴェルの≪クープランの墓≫から「メヌエット」。

弱音によって奏で上げられていた、ピュアな美しさを湛えた素敵な演奏でありました。なにも大仰な演奏ぶりが示されていた訳ではないのですが、研ぎ澄まされた感性に裏付けられた演奏だったとも言いたい。大好きな曲であるだけに、「あぁ〜、なんて良い曲なのだろう」という感慨を抱きながら、聴き進めていったものでした。

そして、音の響きや粒が、とても美しかった。このことは、≪クープランの墓≫に限った話ではなく、本日のリサイタル全般について当てはまることでもあったのですが、その美しさはアンコールで際立っていたと言いたい。