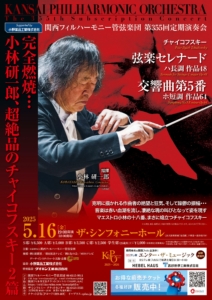

小林研一郎さん&関西フィルによる演奏会(チャイコフスキーの弦楽セレナードと交響曲第5番)を聴いて

今日は、小林研一郎さん&関西フィルによる演奏会を聴いてきました。演目は、下記の2曲。

●チャイコフスキー 弦楽セレナード

●チャイコフスキー 交響曲第5番

本日のプログラムは、2023年8月に亡くなられた飯守泰次郎さんが、関西フィルとの最後の定期演奏会となった2023年3月に指揮した演目と同一なものとなっています。コバケンさんは、2024年の3月、当初は飯守さんがブルックナーの交響曲第5番を振ることとなっていた関西フィルとの演奏会の代役を引き受けて、飯守さんを偲ぶべく≪わが祖国≫を指揮しました。そのような縁もあることから、本日も飯守さんへのオマージュの意味を込めているのでしょう。

更には、チャイコフスキーの演奏に並々ならぬ情熱を注いでおられると言えそうなコバケンさん。本日のオール・チャイコフスキープロでは、ただならぬ演奏が繰り広げられるのではないだろうか。そのような期待を抱きながら会場に向かったものでした。

それは、本日の演奏をどのように聴いたのかについて書いてゆくことに致します。

前半の弦楽セレナードは、コバケンさんとしては大人しめな演奏だったと言うべきかもしれません。とは言うものの、第2楽章のワルツでは勿体ぶった音楽づくりで埋め尽くされていて、「コバケンしてるなぁ」という思いを強くしたものでした。

プルト数は7-6-5-4-3.5と、なかりの大人数での演奏となっていました。そのこともあって、細やかフレーズが明瞭な粒となって聞こえてこない。さりとて、分厚い響きになっていたかと言えば、さほどでもなかった。プルトの数を多くしたメリットが感じられず、デメリットばかりが目立ったといったところでしょうか。

また、指揮の動きがかなりアバウト。最後の最後などはその最たるもので、団員は面喰ってしまい、 微妙に音がバラけてしまっていました。その様に、コンミスも笑わずにおれなかった、といった反応を見せていました。

総じて、コバケンさんの棒は不明瞭。もう85歳になられたということで、高齢ゆえのことなのでしょうか。

そのような中で、第3楽章のエレジーは、感じ切った音楽が奏で上げられていて、本日の弦セレの白眉だったと言いたい。

なお、気のせいかもしれませんが、第1楽章は、バサッとカットしていたように思えました。もともとが展開部のないソナタ形式ですが、提示部が終わるとそのままコーダに入ったように思えたのであります。再現部を聴いた覚えがない。気のせいなのでしょうか。。。

この弦楽セレナードでの演奏で、メインの交響曲第5番に暗雲が立ち込めた。そんな思いで、休憩時間を過ごしたものでした。

それでは、ここからはメインの交響曲第5番について。コバケンさんらしい、熱くて、濃厚な演奏が展開されました。

冒頭からして、とても雄弁な音楽づくり。2本のクラリネットがユニゾンで奏でる演奏は、独白というよりも、抑揚を大きく採りながら、劇性豊かに奏で上げられてゆく。テンポは遅めで、シッカリと足取りで進められてもいた。その様は、頗るユニークなものとなっていました。それでいて、わざとらしさは感じられなかった。勿体ぶった雰囲気も漂っていなかった。何と言いましょうか、音楽に真実味が備わっていた。やむにやまれずに、このような音楽づくりを施したのだ、といった説得力を備えてもいた。音楽に緊迫感が宿ってもいた。

この序奏部が終わり、いよいよ主部に入ります。ひょっとすると、引き続き遅めのテンポが踏襲されるのではないだろうか。そうすれば、きっと、まどろっこしさの感じられる演奏になってしまうだろう。そのように危惧したのですが、速めのテンポに切り替わり、毅然と音楽は進められた。何よりも、弦楽器が刻むリズムが、決然としていた。そして、管楽器群による旋律は、息遣い豊かに奏でられてゆく。

弦楽セレナードで棒の動きが曖昧だと感じられたコバケンさんも、決して機敏な指揮ぶりではなかったものの、流れに即しながらのツボを押さえた指揮となっていて、音楽がうねりながら流暢に、かつ、滔々と流れてゆく。更には、明快でもあった。その演奏ぶりは、この作品の生命力や魅力や、といったものを十全に表してくれるものとなっていた。

前半に抱いた心配を吹き飛ばしてくれる演奏となっていたのでした。第2主題に入るまでは。

共感できなくなったのは第2主題から。テンポをガクンと落として、思い入れタップリに演奏するようになったのであります。粘着力が頗る強くもある。あれだけ、毅然としていて、かつ、明快な演奏を展開していたのに。何だか、手のひら返しを喰わされた、といった感覚に陥ったものでした。

もっとも、第2主題での演奏ぶりは、弦楽セレナードの第3楽章での演奏と類似したもの。そこに共感を持つことができるかどうかは、その箇所の曲想や、前後との関連性や、といったものに影響されるからなのでありましょう。

その後の演奏は、「コバケン節」を随所に見出すことのできるものでありました。その分、随分と鼻に付いた。

なお、第2楽章のホルンソロ、かなりコバケンさんの趣味を反映したものとなっていたようで、音量強めの雄弁なものとなっていた。それは、冒頭のクラリネットのユニゾンの焼き写しのようなもの。とは言え、ここのホルンソロは、抒情性をもたせながら、たゆたうように歌わせて欲しい。冒頭のクラリネットとは違うのであります。関西フィルのホルン奏者も、コバケンさんの要望に応えるべく(きっと、そうなのでしょう)、かなり苦し紛れに吹いていた、といった印象でありました。

更には、どこだったかはっきりと思い出せないのですが、弦楽器の音が減衰しないように、音を膨らませるといった措置を採っていた箇所があり、滑稽でありました。弓の端まで粘って粘って音量をキープする、といった措置であれば納得できるのですが、露骨に音量を増大させていたのであります。それは、明らかなやり過ぎでありましょう。そこからは、「臭さ」が感じられもした。コバケンさんの音楽センスを疑ってしまう一例でありました。

そのような中で、最終楽章のコーダ以降は、エネルギッシュでドラマティックで、かつ、輝かしくて昂揚感に満ちていて、見事でありました。548小節目ではホルンをベルアップさせるなどして(随所でベルアップさせていたのですが)、音楽を印象的なものにしてゆく。終演後は、ホールは湧きに湧いていましたが、それも頷ける熱演でありました。

そんなエンディングも含めて、惹きつけられる箇所も随分とありました。全編を通じて、コバケンさんの、この作品への愛着の強さが迸り出ていた演奏だったと言えましょう。しかしながら、私には、付いて行けない箇所が多々あった。これはもう、感性の違いだと言うしかないでしょう。先月聴いた、大野和士さん&都響の大阪公演での健全なチャイコフスキーの5番を懐かしく思うことしきりな演奏でもあった、というのが正直なところであります。

もっとも、関西フィルは、響きは艶やかで、立派な演奏ぶりだったと思います。コバケンさんの音楽づくりに強引なところがあったり、表情付けがオーバーであったり、オケに過剰な雄たけびを求めたり(しばしば、ティンパニに過剰な強打を要求したり、といったこともありました)、といったことによって、音が粗くなることもありはしましたが、シッカリと付いて行っていたと思われます。

アンコール前に、コバケンさんはマイクを持って、本日は関西フィルに救われたところが大きかった、といった謝辞を語っておられました。更には、85歳になっても、このようにして素敵なオーケストラを相手に指揮ができ、音楽の中に身を置けることは、なんと幸福なことなのだろう、とも仰っておられました。その大部分は、お世辞抜きの「本音」であったことでしょう。そのように思えるほどの、献身的な共演ぶりだった(とりわけ、コンミスの功績が大きかったように思われる)と言いたい。

アンコールは、コバケンさんお決まりの≪ダニー・ボーイ≫。この曲への愛情が迸る演奏だったと言えましょう。切々と奏でてゆく。ある種、没我的でもあった。しかしながら、私には、何か空々しいものに聞こえてしまったものでした。

そのように感じられたのも、チャイコフスキーでの印象を、私の中で引きずっていたが故でもあったのでしょう。