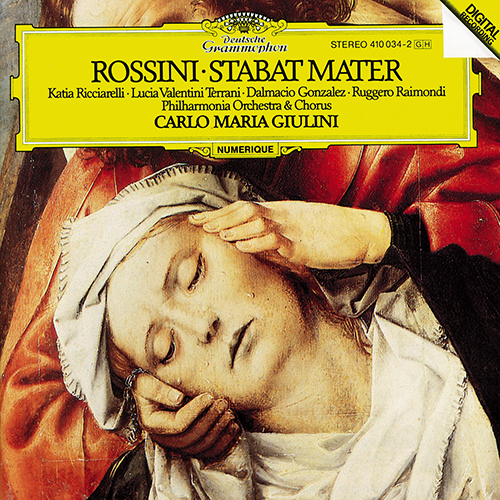

ジュリーニ&フィルハーモニア管によるロッシーニの≪スターバト・マーテル≫を聴いて

ジュリーニ&フィルハーモニア管によるロッシーニの≪スターバト・マーテル≫(1981年録音)を聴いてみました。

独唱陣は、リッチャレッリ(S)、ヴァレンティー二=テラーニ(MS)、ゴンザレス(T)、ライモンディ(Bs)。

NML(ナクソス・ミュージック・ライブラリー)に収蔵されている音源での鑑賞になります。

なんとも陰影の濃い演奏であります。そして、雄渾な音楽となっている。

ここで鳴り響いている音楽は、ロッシーニによるものというよりも、あたかもヴェルディのものであるかのよう。概して、遅めのテンポが採られていて、堂々とした演奏が繰り広げられています。それは、第1曲目の”Stabat mater”からして当てはまり、荘重な音楽世界が提示されている。続く第2曲目の”Cujus animam gementem”も、朗らかさは薄く、翳の濃い演奏となっている。

それだけに、第3曲目の”Quis est homo”では、しみじみとした味わい深さを湛えた音楽が胸を打つ。そう、決して、無邪気で陽気な音楽にはなっていないのであります。第4曲目の”Pro peccatis”も、恰幅の良い音楽となっていて、ライモンディによる深々とした歌唱が、そのことをより一層強くしてくれています。その一方で、このナンバーに至って、ようやく、伸びやかさも顔を出してくれてきたように思える。第5曲目の”Eja, Mater, fons smoris”は、元来が、この作品に含まれている10のナンバーの中で最も厳かな性格を持っていると思われ、流れるような旋律線がほとんど感じられないナンバーであるだけに、荘厳な音楽世界が築かれています。

続く第6曲目の”Sancta Mater”は、この作品の中で最も旋律美に溢れていて、カンタービレの効いた旋律に乗って、流麗で明朗な世界が描かれているナンバーだと看做しているのだが、ここでも足取りは決して軽くならない。個人的には、このナンバーには、心弾む音楽世界が広がることを期待してしまうのですが、完全に肩透かしを喰うことになります。それでいて、ここで触れることのできる、ずしりとした手応えのある音楽世界もまた、実に魅力的でもある。何と言いましょうか、決して軽佻にならない、実の詰まった音楽が鳴り響いています。

続く第7曲目の”Fac ut portem”では、凛とした音楽づくりをベースにしながら、ヴァレンティー二=テラーニの玲瓏な美声に彩られた、威厳に満ちた演奏となっている。とても広々とした音楽世界が広がってもいる。それでいて、決して重苦しくない。そう、とても澄み切った音楽が鳴り響いているのであります。

第8曲目の”Inflammatus et accensus”は、この作品の中で、初めてドラマティックな音楽が鳴り響くことになります。そして、ここに広がっている世界は、まるで「怒りの日」のよう。その分、ジュリーニによる峻厳な音楽づくりが、俄然生きてくる。リッチャレッリによる清澄でありながらもドラマティックな歌いぶりも、見事であります。

第9曲目の”Quando corpus morietur”は、アカペラによるナンバー。オケがもたらす色彩感がない分、この演奏の中でも、最も翳の濃い音楽になっていると言えそう。そして、誠に厳かでもある。

そして、終曲の”Amen”では、充分にドラマティックでありつつも、決して騒ぎ立てるような演奏ぶりにはなっておらずに、音楽をじっくりと噛みしめながら奏で上げられてゆく。そこに立ち昇ってくるのは、敬虔にして、畏怖に満ちた音楽世界。それは、ここでの演奏でジュリーニが目指してきた最終的な境地であり、ここまでのナンバーで積み上げてきたものの上に聳え立っている世界として、誠に相応しいものだと言えましょう。

この作品は、明と暗とのコントラスの幅が実に大きな音楽だと考えられるのですが、ここでのジュリーニによる演奏では、「暗」の比重が誠に大きい。そのために、浮き沈みの極めて少ない演奏となっている。

この作品の中では異色の演奏だと言えそうですが、聴き応え十分な、素晴らしい演奏であります。