尾高さん&大阪フィル&藤田真央さんによる演奏会を聴いて

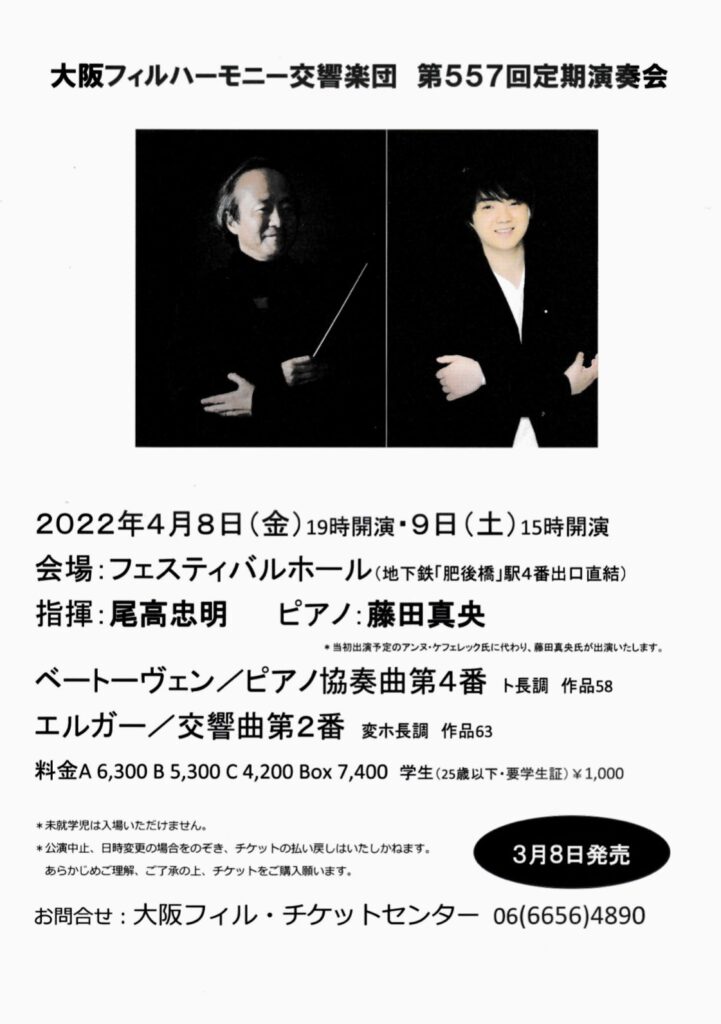

本日は、大阪フェスティバルホールで、尾高さん&大阪フィルの演奏会を聴いてきました。プログラムは、下記の2曲。

●ベートーヴェン ピアノ協奏曲第4番(独奏:藤田真央さん)

●エルガー 交響曲第2番

ピアノ独奏は、当初はケフェレックが予定されていたのですが、年末から年始にかけての新型コロナの感染拡大により2月14日の時点で入国の見通しが立っていなかったため、藤田真央さんに変更になったのでありました。

藤田さんを聴くのは、全くの初めてのこと。モーツァルトのピアノソナタが高く評価されているようですね。1998年生まれとのことですので、今年で24歳になる訳ですが、ソニークラシカルからモーツァルトのピアノソナタ全集がリリースされるようです。そのような評判から、ベートーヴェンの4番は、藤田さんの音楽性に合っているのだろうと期待を掛けながらホールに向かったものでした。本日の演奏会の一番のお目当てが、藤田さんでありました。

一方のエルガーの交響曲第2番は、長大にして、掴みどころが良く解らない作品、という印象が強い。エルガーは、≪エニグマ変奏曲≫をはじめとして、≪コケイン≫序曲や、≪南国から≫、≪威風堂々行進曲≫、更にはチェロ協奏曲など、大好きな作品が多いのですが、交響曲の2曲は、正直苦手であります。もっと言えば、長大であるということから、ヴァイオリン協奏曲も苦手。

BBCウェールズ響のシェフを務めたことが契機になってのことなのでしょう、エルガーの作品を積極的に採り上げている尾高さんによるエルガーの交響曲を聴くことによって、そんな苦手意識を払拭することができるかな、との思いを寄せての演奏会でもありました。

さて、本日の演奏を聴きまして、どのような印象を抱いたかについて触れてゆくことにいたしましょう。まずは、前半のベートーヴェンのピアノ協奏曲から。

藤田さんによる演奏は、これまでの評判から想像していた通りの演奏内容でありました。と言いますか、思い描いていた特徴をそのまま真っすぐ伸ばしていって、行きついた先は想像を超えたところに到達していた、といった感じ。いやはや、こんなにも純真無垢な音楽を奏でるピアニストであるとは。無邪気に、音楽と戯れながら、演奏を繰り広げてゆく。そんなふうに感じられてなりませんでした。

タッチは終始柔らかくて、慈しむかのように音楽を奏で上げてゆく。そして、奏で上げられてゆく音楽は、弾力性を帯びたものとなっている。藤田さんのピアノを弾く様子を見ていますと、手首をグルグルと回すような仕草を伴いながら、指先をしならせるかのように(実際には、指先をしならせるということは有り得ないのでしょうが)鍵盤に触れてゆく、といった仕草がしばしば垣間見られた。このことは、速いパッセージを軽やかに弾く際に、頻繁に見ることができたのですが、この動きによって、音楽はしなやかで柔らかみを帯びたものとなり、かつ、伸びやかで流麗で輝きを持ったものとなっていったように思えてなりませんでした。また、その動きに、藤田さんの音楽を慈しむ気持ちや、音楽に弾力性を持たせようとする意思や、といったようなものをハッキリと掴み取ることができたように思えたものでした。

しかも、人間性も、そして、展開されていた音楽も、とても無邪気で、かつ謙虚であったと感じられた。その一方で、かなり神経質でもありそう。この神経質そうな面が、天衣無縫と言えそうな藤田さんの演奏を、軽やかに飛翔させることの妨げとなっているように感じたものでした。

いずれにしましても、藤田さん、魅力的なピアニストであると思います。今後が、とても楽しみ。次は是非とも、モーツァルトを聴いてみたい。そんなふうに思えてなりません。

そのよう藤田さんをバックアップしていた尾高さんの指揮は、ドッシリと構えたもの。テンポも概して遅めで、重心の低さを持っている音楽でありました。この作品での演奏ぶりとしては、かなり男性的であったと言えそう。そのような特徴を持った演奏だったということを踏まえたうえで、充実度の極めて高い、聴き応え十分な演奏でありました。

ただ、藤田さんの演奏ぶりからすると、もう少し軽めの音楽づくりであっても良かったかもしれません。特に、第1,2楽章が。最終楽章は、前の2つの楽章と比べると、軽妙さが出ていたように感じられ、藤田さんが奏でる音楽との違和感は、かなり小さくなっていたように感じられたものでした。

続きましては、後半のエルガーについて触れていきたいと思います。

尾高さんのエルガーへの愛情の深さが滲み出ていた演奏だったと言えましょう。気宇が大きくて、貫禄タップリな演奏でありました。

尾高さんの演奏ぶりには誇張するようなところは全く感じられない。そのうえで、勇壮に奏で上げられる場面では、壮大な音楽世界が広がってゆく。とても率直な形で。このことが、エルガー特有のノビルメンテな雰囲気をシッカリと醸し出してくれる。伸びやかさや、滑らかさや、流麗さにも不足がない。

ただ、長大で、掴みどころの無い作品であるという印象を払拭することはできなかったというのが正直なところであります。私には、どうにも冗長な音楽だと感じられる。例えば、ラフマニノフの交響曲第2番も、1時間前後を要する長大な作品でありますが、私には冗長な作品には思えません。それは、ラフマニノフの場合は、起伏に富んでいるからなのでありましょうか。

尾高さんによる佳演をもってしても、この作品、私には馴染めないものに変わりはありませんでした。