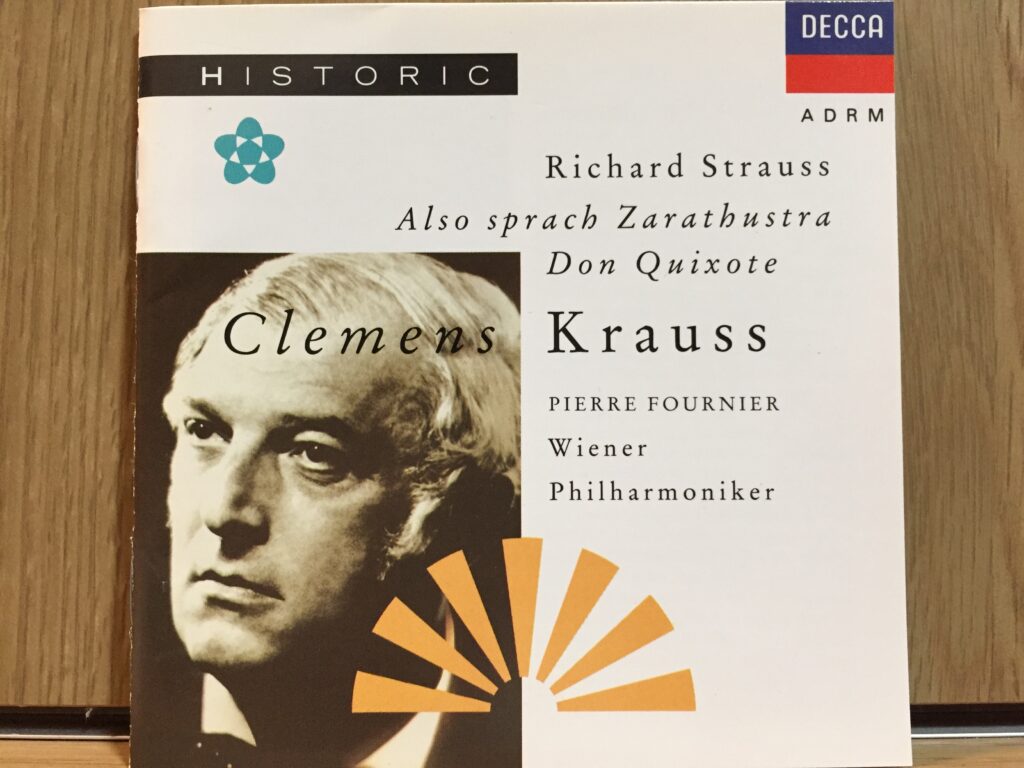

クレメンス・クラウスによる≪ドン・キホーテ≫を聴いて

クレメンス・クラウス&ウィーン・フィルによるR・シュトラウスの≪ドン・キホーテ≫(1953年録音)を聴いてみました。チェロ独奏はフルニエ。

クレメンス・クラウス(1893-1954)と言えば、真っ先に思い浮かべるのはウィーン・フィルによるニューイヤー・コンサートなのではないでしょうか。この演奏会を始めたのが、他ならぬクレメンス・クラウスであります。

クラウスはウィーンに生まれた、生粋のウィーンっ子。そのようなこともあってのことでしょう、生前も、そして没後も、ウィーンの音楽愛好家からは絶大な人気を博しています。彼が、1933年にウィーン・フィルの常任指揮者を辞任して以降、ウィーン・フィルは誰一人として常任指揮者を指名していないのも、その表れの一つと言えるのではないでしょうか。

そんなクラウスによるここでの演奏でありますが、いやはや、なんとも格調の高い演奏であります。馥郁とした薫りの漂っている演奏であります。冒頭の音が耳に飛び込んできた、その瞬間から、実に薫り高い音楽世界が広がっている。

なるほど、古き佳きウィーンの味わいを十二分に感じ取ることのできる、甘美で典雅な味わいを持っている演奏だと言えましょう。しかしながら、踏み込みの甘さは感じられません。充分にアグレッシブな音楽づくりがなされている。

そのうえで、全編を通じて、キリッと引き締まっていて、凛としている。更に言えば、R・シュトラウスらしい絢爛豪華で燦然とした華麗さも備わっている。それは、決して大袈裟な表現で為されている訳ではなく、節度持った形でのエレガントな華麗さだと言えそう。うねりも充分に感じられる。

最後の決闘の場面(第10変奏曲)なども、充分に凄絶。ここの場面に限らず、全編を通じて描写が巧みで、劇的な性格にも不足の無い演奏が繰り広げられています。この辺りは、オペラをはじめとして舞台音楽を得意としていたクラウスの面目躍如たるところなのではないでしょうか。

フルニエによる、貴公子然としていながら、毅然としていて勇壮でもある独奏がまた、大きな魅力を添えてくれています。

とても伸びやかでもある。高貴でもある。そして、歌に満ち溢れてもいる。

典雅でありつつ、芯のシッカリとしている演奏。

なんとも素敵な演奏であります。