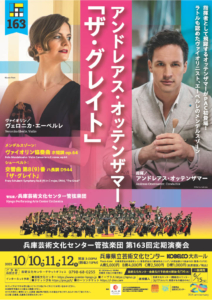

エーベルレをソリストに迎えての、アンドレアス・オッテンザマー&兵庫芸術文化センター管による演奏会(シューベルトの≪ザ・グレート≫ 他)の最終日を聴いて

今日は、アンドレアス・オッテンザマー&兵庫芸術文化センター管(略称:PACオケ)による演奏会を聴いてきました。演目は、下記の2曲。

●メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲(独奏:エーベルレ)

●シューベルト ≪ザ・グレート≫

ベルリン・フィルの首席クラリネット奏者から指揮者に転向した、アンドレアス・オッテンザマー。ウィーン・フィルの首席クラリネット奏者であり、2024年度より大阪フィルのアーティスト・イン・レジデンスを務めているダニエル・オッテンザマーより3つ年下の弟になります。アンドレアスは、21歳でベルリン・フィルの首席クラリネット奏者に就任し、今年は36歳になる音楽家。PACオケを指揮するのは、今回が初めてになります。

なお、お父さんのエルンスト・オッテンザマー(1955-2017)もまた、ウィーン・フィルの首席クラリネット奏者を務めていたという、クラリネットの名門一家の出身であります。

そんなアンドレアス・オッテンザマーが、はたしてどのような指揮を繰り広げてくれるのか。メインがシューベルトの≪グレート≫と、指揮者の音楽性がよく理解できると言えそうな作品を採り上げてくれるだけに、興味津々でありました。

また、メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲で独奏を務めるエーベルレもまた、現在36歳の中堅どころのヴァイオリニスト。ラトルの熱烈な推薦を受けて、16歳の若さでベルリン・フィルにデビューしたという経歴の持ち主のようです。彼女の演奏を聴くのは、音盤も含めて初めてのこと。どのようなヴァイオリン演奏を聞かせてくれるのか、こちらも楽しみでありました。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

まずは、前プロのメンデルスゾーンについて。

いやはや、素晴らしい演奏でありました。特にエーベルレのソロが。

と言いつつも、オッテンザマーによる指揮にも大いに惹かれました。対向配置が採られていた辺りは、古い伝統を大事にしているようです。古楽器系のアプローチにも、興味を抱いているのかもしれません。

プルトの数は6-5-4-3-2とやや少なめ。そのような編成から、キリッとしていつつも、充実した響きを引き出していました。ケレン味がなくて、ツボを押さえた音楽づくりでもあった。エーベルレによる独奏は、テンポを自在に揺らしていて、かつ、ここというところで溜めを作ったりもしていたのですが、そのような独奏の息遣いをシッカリと受け止めての演奏が展開されてもいました。その辺りの呼吸を感じ取る感覚の鋭さを持っている指揮者だな、というふうにも感じられたものでした。

そのようなオッテンザマーによるバックアップを得て、エーベルレは頗る精妙な音楽を奏で上げてくれていました。アゴーギクも、ダイナミクスも、幅の大きな演奏ぶりだった。そう、繊細にして、生命力豊かで、適度に激情的な演奏だったのであります。しかも、時に骨太に楽器を響かせていた。

とは言え、それらの表情には誇張がなく、曲想にマッチしたものだったと言いたい。そのうえで、ベースにあったのは凛とした音楽づくり。であるだけに、とても逞しい演奏であったにも関わらず、格調が高くて、典雅な音楽が鳴り響いていました。メンデルスゾーンに相応しい、優美でロマンティックで、かつ、十分にエネルギッシュな音楽となっていた。

それもこれも、エーベルレの高い音楽性ゆえだと言えましょう。しかも、感受性の豊かさが滲み出ていた。そのうえで、感じ取った音楽を率直に奏で上げてゆくという、快活さのようなものが感じられたものでした。

なおかつ、響きがとても美しかった。ハリがあって、艷やかでもあった。先ほども書きましたように、必要に応じて骨太な音を紡ぎ上げていて、それゆえに、音楽に底力のようなものが備わることとなっていた。そう、この作品に時として感じられる「ひ弱さ」のようなものが、全く感じられなかった。

そんなこんなによって、頗る充実度の高い音楽が鳴り響くこととなっていたのであります。更には、響きにおいても、音楽が示す佇まいにおいても、頗る美しいものとなっていた。それはもう、惚れ惚れするばかりだった。

幸福感を存分に味わうことのできた、素晴らしい演奏でありました。

アンコールは、弦楽合奏を伴いながら、エーベルレによるヴァイオリンとオッテンザマーによるクラリネットがデュエットを奏でる、というもの。なんというサービス精神旺盛なものだったことでしょう。

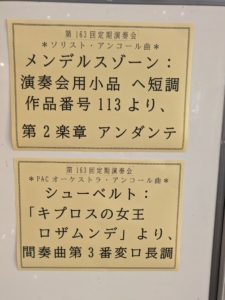

演奏された曲は、メンデルスゾーンの演奏会用小品op.113より第2楽章、とのこと。緩徐楽章だったようで、ゆったりとしたテンポによる抒情性豊かな音楽でありました。原曲は、クラリネットとバセットホルンとピアノによるもののようです。

その演奏はと言いますと、情趣豊かなものでありました。エーベルレもオッテンザマーも、弱音を活かしながらの繊細な演奏ぶりとなっていて、慈しみのある音楽が鳴り響くこととなっていた。

指揮者が、もともとクラリネット奏者だったからこそのアンコール。その発想の素晴らしさに舌を巻いたものでした。それと同時に、名手が2人揃ったが故の素敵な演奏を、存分に楽しむことのできたアンコールでありました。

さて、ここからはメインの≪ザ・グレート≫について書くことに致します。それは、私の感性からはかなり掛け離れた演奏となっていました。

前プロでのオッテンザマーによる音楽づくりはケレン味のないものだと思えたのですが、≪ザ・グレート≫では、表現意欲が前面に出すぎていて、恣意的なものになっていたと感じられたのでありました。前プロでは、エーベルレによる、意欲的でいつつも作品から逸脱することのない音楽づくりに引っ張られての印象だったのでしょう。

なお、弦楽器のプルトの数は7-6-5-4-3と、メンデルスゾーンの時よりも各パートとも1つずつ増やしての編成となっていました。そして、こちらでも対向配置が採られていた。

とにもかくにも、抑揚をタップリと付けながら、かつ、ダイナミクスの変化を大胆に取りながら、更には、トランペットを打楽器のように扱かうなどして目鼻立ちをクッキリとさせることに腐心させながら、濃やかな表情を付けてゆく、といった演奏が繰り広げられていたのであります。ちなみに、トランペットを打楽器のように扱かう点は、対向配置を採用していることと共に、オッテンザマーが古楽器系のスタイルを尊重していることの現れだと言えそう。

今しがた述べたような音楽づくりは、冒頭のホルン2本によるソリから顕著な形で現れていました。出だしから影を帯びたような吹き方を要求していた。そのために、伸びやかさや朗らかさが微塵もない。しかも、フレーズごとに強弱を施しながら、表情タップリに奏で上げてゆく。この僅か8小節感のソリの中に、一つのドラマを完結させようとするかのような音楽づくりが為されていた。

この冒頭部分を聴いただけで、嫌な予感がしたものでした。シューベルトの、伸びやかでしなやかな音楽と掛け離れた演奏が展開されるのでなかろうか、と。それは、私が、この作品に望むものではないのですが。

その悪い予感は、的中してしまいました。私には、とても五月蝿い演奏になっていたのであります。なるほど、アイデア満載な演奏でありました。但し、私には「なくもがな」と思えてならないアイデアが殆どだった。

もう少し、細かく書いてゆきましょう。

と、その前に、触れておきたいことがあります。第1楽章はリピートを敢行していたのですが、最終楽章ではリピートをカットしていた。この辺りは、なぜ一貫性を持たせなかったのだろうかと、大いに疑問に感じたものでした。なおかつ、古楽器的なアプローチを採り入れるのであれば、全てのリピートを敢行することが理にかなっていると言えるだけに、その点でも不徹底さを覚えたものでした。オッテンザマーは、そこまで古楽器系を志向する音楽家でもないのでしょう。

さて、例示についてであります。

第1楽章の第2主題では、5小節目からの2小節間(練習番号Dの9,10小節目)でテンポを落として(と言いましょうか、音楽を間延びさせるような感触で)、奏でていた。ちょっと勿体つけた表情を施したかったのでしょうか。しかしながら、その必然性が全く感じられなかった。また、第2主題の後の経過部でトロンボーンが旋律を奏でる箇所(練習番号Fの14小節目から)では、オケ全体に対してかなりレガートを効かせていて、滑らかさを際立たせようとしていましたが、私には軟体動物でも現れたのかとも感じられ、ちょっと不気味に思えたものでした。

今しがた例示した箇所に留まらず、オッテンザマーは、随所で濃やかな表情を付けてゆく。しかも、それが、私には恣意的に感じられてならなかった。作品を素直に眺めた上で、自然に発想されるものだとも思えなかった。もっと言えば、屈託のなさから程遠いものだった。先に「五月蝿い演奏になっていた」と書きましたのは、この辺りから来る印象なのであります。

例えば、第3楽章のトリオに入る直前では、フレーズの中でディミヌエンドとクレッシェンドを施すと、アイデアが示されていたりもした。そういった表情が、とても五月蠅く(或いは、鬱陶しく)感じられた。

また、第2楽章の3分の2ほどが経過したところ、壮大なクレッシェンドの末にクライマックスが築かれた箇所(練習番号I)は、随分と感極まった音楽が鳴らされていましたが、私には大袈裟に思え、臭くもあった。2001年1月に、サヴァリッシュ&ウィーン・フィルによる実演に接した際にも同様な印象を持ち、苦笑した記憶が甦ってきたものでした。

(あのときのサヴァリッシュ&ウィーン・フィルによる≪ザ・グレート≫は、YouTubeで視聴することができます。)

ここまでに例示してきた音楽表現は、作品の内側から自発的に湧き上がってきた感興だったというよりも、指揮者が頭の中でこねくり回した結果に現れてきた音楽だった、とも言いたくなる。

そのような中で、第2楽章も終わり間近になった箇所、木管楽器が旋律を奏でてゆきつつ、第1ヴァイオリンが高音部でオブリガートを付けていく場面(練習番号Iの20小節目から)を、Senza espressivo(無表情に演奏してゆくこと)で奏で上げたのには、ハッとさせられました。私は、Senza espressivoが決まった際には、これほど表情豊かで、心に染み入る音楽になることはない、と考えているだけに、息を飲んでしまいました。但し、それも長続きしませんでした。ずっとSenza espressivoで演奏し続けてゆくうえでの緊張の持続といったものが欠けていたのであります。この辺りに、オッテンザマーの限界があるのでしょうか。

また、トランペットを打楽器的に扱っていたと書きましたが、それが時にうるさかった(ここでは、音量の面での話し)。随分と乱暴な音楽に聞こえもした。

そのような点も含めて、なるほど、活気に満ちた演奏になっていて、剛毅でもありました。ある種、明快でもあった。更には、輝かしくもあった。そのような性格は、コン作品に相応しいものだったと言えましょう。そういった点を認めたうえで、私にはフォービズム的な音楽だったとも感じられ、どうにも馴染めませんでした。

見方を変えると、スタイリッシュであり、スポーティな演奏だったとも言えそう。そのうえで、多彩な表情が施されていた演奏。

そのような演奏を好む向きがあるのも、十分に理解できます。実際のところ、終演後には、多くのBravoの声で湧いていました。しかしながら、私の好みには反するものでありました。

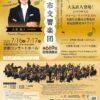

なお、オケの方でもアンコールがありました。演奏されたのは、既に写真を掲示していますが、シューベルトの≪ロザムンデ≫から「間奏曲第3番」。≪ロザムンデ≫と言えばこれ、と言える旋律を持っている、あのナンバーであります。シューベルトは、ピアノ独奏による即興曲や、弦楽四重奏曲やと、この主題を他の多くの作品に転用したものでした。

その≪ロザムンデ≫でありますが、これが≪ザ・グレート≫以上に表現主義的な演奏になっていました。それは、頗る奇怪なものだったとも言いたい。

ロザムンデの主題とも言える主部の旋律を、音量をグッと落として、儚く奏で上げてゆくオッテンザマー。その様があまりに極端で、私には音楽の体を保っているとは思えませんでした。核を持たない朦朧とした音がホール内を漂っていた。そんなふうにも言えそうだった。

その一方で、2度にわたって現れる木管楽器主体のトリオでは、健全な音楽を鳴り響かせていた。シューベルトならではの歌心や、伸びやかさも十分でした。オッテンザマーは、そういった両者のコントラストを鮮やかに描き出そうとしていたのでしょうが、主部での徹底した弱音の使用は、常軌を逸したものであり、オッテンザマーの感性について行けなかった、というのが正直なところでありました。しかも、3度目に現れた(そして、それが最後になるのですが)「ロザムンデの主題」では、弦楽器の各パートをトップの奏者のみで弾かせる(その結果として、弦楽四重奏の編成に時おり木管楽器が絡む、という形態になっていた)というアイデアまで披露していた。これまた、私には「なくもがな」なアイデアだなと思えたものでした。