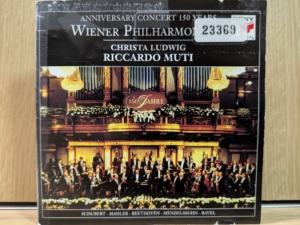

ムーティ指揮によるウィーン・フィル創立150周年記念コンサート(1992/3/22ライヴ)を聴いて

ムーティ指揮によるウィーン・フィル創立150周年記念コンサート(1992/3/22ライヴ)を聴いてみました。

図書館で借りたCDでの鑑賞になります。

演奏されているのは、下記の5曲。

●シューベルト ≪未完成≫

●マーラー ≪リュッケルトの詩による5つの歌曲≫(独唱:ルートヴィヒ)

●ベートーヴェン 序曲≪コリオラン≫

●メンデルスゾーン ≪イタリア≫

●ラヴェル ≪ボレロ≫

このとき、ムーティは50歳であり、壮年期と言える時期のムーティの演奏ということになります。

更には、ムーティにとっては、ウィーン・フィルとの信頼関係をグッと深めていった時期に当たると言えましょう。アバドは、1990年にはベルリン・フィルのシェフに就任していますが、ショルティやジュリーニが存命で、マゼールやハイティンクやメータやレヴァインらも精力的に活動していたという時期に、このような重要な記念コンサートの指揮台にムーティが招かれるということからも、ムーティとウィーン・フィルとの蜜月ぶりが窺える、といったところであります。ちなみに、ムーティがウィーン・フィルのニューイヤー・コンサートに初登場したのが、この記念演奏会のおよそ9か月後となる1993年元旦のこと(一連の演奏会は、前年の12月30日にスタートするのですが)でした。

さて、ここでの演奏についてであります。

まず言いたいのは、ウィーン・フィルならではの、まろやかで、艶やかな響きを堪能することのできるものとなっているということ。このことは、ここに収められている演奏全般について当てはまります。そしてそれは、ウィーン・フィルの多くの演奏で見受けられる、このオケの美質だと言いたい。

ムーティは、そのようなウィーン・フィルの美質を最大限活かしながら、ドッシリと構えたうえで、多彩な演奏を繰り広げてくれています。

それでは、個々の演奏について触れていくことに致します。

まずは≪未完成≫から。

出だしは、かなりデモーニッシュな雰囲気の漂う演奏となっています。濃厚な味付けだとも言えそう。ムーティの、この演奏会への意気込みのようなものが現れているのでしょうか。

しかしながら、この冒頭部分を過ぎると、第1楽章はおしなべてやや遅めのテンポが採られていて、一歩一歩を踏みしめてゆくような歩みとなっている。それでいて、キリっと引き締まった音楽づくりが為されている。そして、展開部に入ると、一気に熱を帯びてきて、ロマンティックな雰囲気が濃厚となる。

そのような第1楽章に対して、第2楽章では対照的に、やや速めのテンポが採られています。第1楽章に比べると、足取りは随分と軽やかで、しなやかに流れてゆく。歌謡性の豊かさが示されてもいる。この辺りは、ムーティのイタリア人としての気質が滲み出た結果でもあるのでしょう。そして、シューベルトのリリシストとしての側面が、クッキリと現れたものとなってもいる。

2つの楽章の明暗のコントラストが明瞭な演奏。それでいて、トゥッティでの強奏では、腰の据わった音楽が響き渡ってゆく。そんなこんなによる、充実感の大きな≪未完成≫でありました。

続きましては、≪リュッケルト≫。ムーティによるマーラーの正規盤は、1984年にフィラデルフィア管と録音した≪巨人≫のみだというのが現状なだけに、貴重な記録でもあります。

こちらでは、何と言いましてもルートヴィヒの歌唱に魅了されました。歌いぶりに暖かみがあって、親し気な表情をしている。しかも、肌触りがとても柔らかくもあった。

そうであるが故に、寂寥感のようなものは薄い。とは言いましても、ルートヴィヒによる包容力に満ちたここでの歌唱には、抗しがたい魅力があります。

ムーティもまた、ルートヴィヒを包み込むように、まろやかで暖かみのある音楽づくりを施しています。ウィーン・フィルの柔らかな響きを、ストレートに活かしているとも言えそう。

なんとも滋味深い、素敵な≪リュッケルト≫でありました。

ここからは、≪コリオラン≫について。

出だしから、凝縮度の高い音楽が鳴り響いています。作品を深く抉ってゆくような出だしになっているとも言いたい。

それでいて、音楽が動き始めると、スピード感があって、生気に富んだ音楽が響き渡ることとなる。そして、身のこなしが頗るしなやか。それに加えて、劇的な緊張感を孕んでもいる。そのような音楽づくりを、まろやかな響きが包み込んでゆく。活力に満ちていて、かつ、コクの深さが感じられもする。

ムーティによる音楽づくりと、ウィーン・フィルの響きとが相まって、ビロードのような質感を備えている演奏が繰り広げられている。そんなふうに言えるのではないでしょうか。

続きましては、≪イタリア≫。

それはもう、明朗快活で、歌心に溢れた演奏が繰り広げられています。例えば、第1楽章は、飛び抜けて速いテンポが採れているという訳ではないのですが、キビキビとした音楽が鳴り響いている。そんなこんなが、この作品の性格にピッタリ。

しかも、第3楽章のトリオ部を筆頭に、弾力性を帯びた音楽が鳴り響いているのが、誠に好ましい。

そのような先に訪れる最終楽章では、速めのテンポが採られながら、音楽が驀進してゆく。とても機敏な音楽となっている。それでいて、決して力づくな演奏になってはいない。何と言いましょうか、規律の取れた演奏となっている。その辺りがまた、ムーティらしいと言えましょう。

ムーティの美質がクッキリと刻まれている、素敵な≪イタリア≫でありました。

最後は、≪ボレロ≫。

ここまでに披露されてきた4曲だけでも、1つの演奏会のボリュームとしては十分だと思えます。更には、全てドイツ系の作曲家による作品で統一されることになる。

そこに≪ボレロ≫が加えられるというのは、ちょっとした違和感を覚えた次第。或いは、ボーナスを受け取ったような感覚にもなったものでした。

(ひょっとすると、こちらはアンコールとして演奏されたのかもしれません。)

そんな思いを抱きながら聴き始めたのですが、やや遅めのテンポによって、ジックリと奏で上げられてゆく≪ボレロ≫になっていました。しかも、メロディラインに抑揚を付けるようなことはなく、直線的な歌い方と言いましょうか、素直な形で旋律が奏で上げられている。そのために、過度に妖艶になる、といったようなことはない。

そのうえで、この演奏で特徴的なことは、ソロの巧みさよりも、ハーモニーを奏でた際のブレンドされた響きのほうに大きく惹かれる、といったことが挙げられましょう。この点は、まさにウィーン・フィルならではの味わいだと言いたい。更には、クライマックスに向けての昂揚感があまり大袈裟なものになっていないところも、ウィーン・フィルの美意識が反映された結果のように思えます。

いずれにしましても、独自の魅力を備えている≪ボレロ≫となっていて、とても興味深く聴くことができました。

全てを聴き終えた後の充実感は、とても大きなものがありました。様々な性格を備えた作品が並べられていることもあって、ムーティとウィーン・フィルのコンビの魅力を多面的に味わうことのできた音盤でもあった。

聴後は、オペラのガラコンサートに接した後のようなウキウキとした気分に浸ったものでした。