大友直人さん&ジャパン・ヴィルトゥオーゾ・シンフォニー・オーケストラによるニューイヤーコンサート(於:兵庫県立芸術文化センター)を聴いて

今日は、兵庫県立芸術文化センターで、大友直人さん&ジャパン・ヴィルトゥオーゾ・シンフォニー・オーケストラによるニューイヤーコンサートを聴いてきました。

演目は、下記の3曲。

●グリンカ ≪ルスランとリュドミラ≫序曲

●ベートーヴェン ≪皇帝≫(独奏:亀井聖矢さん)

●チャイコフスキー 交響曲第5番

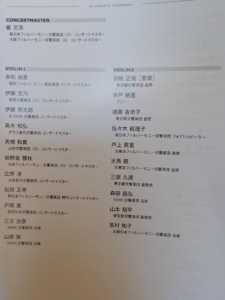

ジャパン・ヴィルトゥオーゾ・シンフォニー・オーケストラは、N響をはじめとした日本を代表するオーケストラのコンサートマスターや首席奏者といったトップクラスの演奏家を集めて結成された臨時オケ。チラシには、”日本最高の演奏家たちによる夢のオーケストラ”と謳われています。西宮では、2013年以降、毎年1月4日にニューイヤーコンサートが開催され、今年で14回目を迎えたようです。

なお、メンバーは添付写真の通りとなっています。錚々たるメンバーですよね。

大友さんと同オケによるニューイヤーコンサートを聴くのは、一昨年に続いて、これが2回目になります。一昨年のメインはベートーヴェンの交響曲第7番でありましたが、大友さんならではの、ケレン味がなくて、かつ、頗る充実度の高い演奏が展開されていました。また、オケの性能が頗る高かったことにも狂喜したものでした。弦楽器の響きには分厚さがあり、管楽器群やティンパニなども要所を押さえた演奏ぶりで、大友さんの音楽づくりに的確に応えてくれていた。

そんなコンビが、今回は、オーソドックスな演目を並べたプログラムで、どのような演奏を聞かせてくれるのでしょうか。≪皇帝≫でソリストを務める亀井さんの演奏ぶりも含めて、きっと素晴らしいものになるのであろうと、ワクワクしながら会場に向かったものでした。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

まずは、前半の2曲から。前プロも中プロも、素晴らしい演奏が繰り広げられていました。

≪ルスラン≫では早速、オケの威力が遺憾無く発揮されていました。メンバー表にあるように、弦楽器のプルトの数は6-5-4-3.5-3と、決して大人数を誇るような編成になっている訳ではないのですが、地響きを立てながら音楽が突進してゆくような趣があった。そう、とても分厚い響きがしていて、かつ、圧の強い音楽が鳴り響いていたのであります。しかも、低弦の音の力強さは、半端ないものがあった。音楽を、シッカリと支えてくれていて、揺るぎない安定感を誇る音楽が鳴り響いていました。

そのようなオケを、存分にドライブしてゆく大友さん。やや速めのテンポを採りながら、力強く、かつ、颯爽と音楽を進めていたのであります。それでいて、ムキになったり、力み返ったり、といったところは全く見受けられなかった。キリッと引き締まった音楽を、整然と鳴り響かせていたのであります。そのうえで、推進力に満ちていて、疾駆感のある音楽が推し進められていった。チェロとヴィオラによる第2主題(再現部では、チェロのみによって奏でられる)では、とてもしなやかな演奏ぶりで、かつ、清潔感を伴った豊かな歌が披露されていた。

それはもう、全くケレン味がなく、かつ、逞しさや生命力の漲っている音楽が鳴り響き、そのうえで、作品の魅力を誇張なく示してくれるという、私にとっては理想的と言える演奏が展開されていたのでありました。整然とした中から、スリリングな音楽が沸き立ってもいた。

大友さんならではの、唖然とするほどに見事な≪ルスラン≫でありました。

続く≪皇帝≫での亀田さんの演奏ぶりもまた、力みの全く無いものでありました。それは、第1楽章の展開部の真ん中辺りでの、強奏で和音を鳴り響かせる箇所(306小節目以降)での弾き方が象徴していたと言えそう。多くのピアニストは、ここの箇所では強靭なタッチを繰り出すものですが、亀井さんは、力任せに掻き鳴らすようななことはしていなかった。楽譜ではffの指示が施されているところを、mfよりもやや強め、といった音量で弾いていった亀井さん。それに呼応して、大友さんもオケの音量を絞っていました。

そのようなこともあり、大言壮語するような≪皇帝≫にはなっていませんでした。全体を通じて、繊細にして精妙な音楽が奏で上げられていたのであります。しかも、柔らかでありつつも、音の粒のクッキリとしたタッチでもって弾いていたと言えそうで、実に美しい音楽が鳴り響いていた。純朴な音楽だったとも言いたい。

更に言えば、音楽の息遣いが自然なものとなっていた。音楽の流れに淀みがなかった。そう、とても流麗な≪皇帝≫になっていたのであります。いや、美麗な≪皇帝≫だった言ったほうが相応しいでしょう。

それでいて、ひ弱な音楽にはなっていませんでした。それは、繊細でありながらも、骨格のシッカリとした演奏ぶりだったからなのかもしれません。更には、この作品に不可欠と言えそうな華やかさにも欠けていなかった。

そのような演奏ぶりだったが故に、と言いましょうか、第2楽章での、飾り気がない至純な音楽が、たゆたうようにして流れてゆくといった演奏ぶりが、ジッと胸に染み入るものとなっていました。

全編を通じて、感受性豊かで、かつ、繊細なピアノ演奏だった。そんなふうに言えるのではないでしょうか。

そのような亀井さんをバックアップしていた大友さんがまた、どこにもハッタリのない演奏ぶりを示してくれていました。そして、力みが全く無かった。それでいて、充実感はタップリ。とても端正で、格調高くもあった。しかも、堅苦しさとは無縁で、頗るしなやかであり、弾力味を帯びた音楽が鳴り響いていた。

これ以上のバックアップは望むべくもない、といった、惚れ惚れするほどに見事な演奏ぶりでありました。

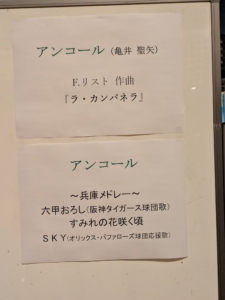

ソリストアンコールは、リストの≪ラ・カンパネラ≫。

亀井さんにとっては、定番のアンコールなのではないでしょうか。2024年の年末に、秋山和慶さん&日本センチュリー響と組んでブラームスのピアノ協奏曲第2番を演奏した後にも、この曲をアンコールで弾いていました。

その演奏ぶりはと言いますと、≪皇帝≫と同様に、力みのない、繊細なものでありました。弱音を主体にしながら、精妙に弾かれていった。更には、音は珠をコロコロと転がすようにして鳴り響いていて、とても美しかった。

そのうえで、テクニックの切れは抜群で、頗る正確性が高かった。と言いつつも、これ見よがしなところが全くない。技巧の高さを、緻密な音楽に仕上げるためだけに奉仕させよう、といった趣が感じられたのでありました。

そんなこんなの末に、最後の最後になって強奏し、扇情的な音楽を出現させた。

これはもう、亀井さんの音楽センスがキラッと光る、なんとも素敵な≪ラ・カンパネラ≫でありました。

さて、ここからはメインのチャイコフスキーについてであります。その演奏はと言いますと、前半を上回る素晴らしさでありました。

ケレン味の無い音楽づくりをベースにして、充実感タップリな音楽が奏で上げられていた。それは、期待していた通りだったのですが、こうも見事に期待していた音楽を奏で上げてくれると、そんな大友さんの手腕や、確かな音楽性に、驚嘆せざるを得ません。

徹頭徹尾、真摯で実直な音楽が鳴り響いていました。しかも、この作品が宿している生命力を、その場その場で、過不足なく解放してゆく演奏となっていた。

更には、基本的にインテンポが貫かれていて、粘り気を持つようなことはないのですが、要所要所で思い切ったアゴーギクを仕掛けてゆく大友さんの、なんと見事だったこと。とは言いながらも、そのことでフォルムが崩れるようなことは皆無。基本的には毅然と音楽を進められながら、絶妙に音楽を揺らすことによって、音楽を豊かに息づかせ、かつ、生き生きとした表情が与えられてゆく。しかも、その表情は、この作品が本来的に備えているものに他ならない、といった類のものとなっていたのであります。

そのうえで、起伏の大きな音楽が奏で上げられていた。第2楽章の真ん中を随分過ぎた辺りでのクライマックス(142小節目以降)などは、高らかに歌い上げられていて、雄大にして、扇情的な音楽が出現していた。この箇所には、con anima(動きを伴って)との指示が記されています。それはまさに、con animaな音楽となっていたのでありました。また、最終楽章の展開部では、疾駆感に満ちた音楽が展開していた。とは言うものの、ここで例示した2つの箇所での演奏ぶりは、全くコケ威しなものになっていなかった。作品にしっかと根を張った音楽となっていたのであります。更には、最終楽章のコーダ部での、輝かしくて、かつ、昂揚感に満ちた音楽が鳴り響いていた、その様の、なんと見事だったことでありましょう。そんなこんなもあって、端正でありつつも、エキサイティングな演奏となっていたのであります。

しかも、楽譜通りの音価を、愚直なまでに守ろう、といった意志がヒシヒシと感じられた。そう、音がむやみに短くならないように、シッカリと楽譜通りの音価を保とうと腐心されていたのであります。このような姿勢は、作曲家が描き上げようとしていた音楽を偽りのない姿で奏で上げるためには、頗る重要なことだと考えているのですが、大友さんのそういった演奏態度は、実に尊いことだと思えてなりません。

そんなこんなが相まっての、間然するところのない、見事な演奏が展開されていたのであります。

また、こちらでもオケの威力には、心底感心させられました。束になって、音が客席を覆い尽くすかのように鳴り響いていた。そんな場面の連続でありました。それは、≪ルスラン≫のところでも書きましたように、低弦の分厚さに起因していたものと思われます。地響きするように、低音が鳴り響いていて、音楽をシッカリと支えていた。とは言うものの、低弦に限らず、弦楽5部の全てが、まさに重層的に重なり合うようにして、音楽が奏で上げられていた。であるが故に、充実感に溢れていて、頗る逞しくい音が鳴り響いていたのであります。更には、ヴィオラが充実していたのには、驚かされました。第1楽章の展開部に入った直後に、ほんの短い場面(216小節目)なのですが、ヴィオラのパートソロがあり、そこで、ヴィオラの音が潜ってしまうことなく、クッキリと浮き上がっていた。その箇所以降、ヴィオラの見事さに耳を奪われっぱなしとなったのでありました。それは、ヴィオラがシッカリしていると、オケの響きは引き締まったものとなり、かつ、音楽を深く抉ってゆくことに大きく貢献するのだ、ということを、痛感させられるほどの見事さだったとも言いたい。また、チェロの艷やかさや、旋律が回ってきた際の歌いまわしの巧みさにも、大いに惹かれたものでした。

本日のオケについて触れなくてはならない箇所として、第3楽章の中間部を外すわけにはいかないでしょう。その箇所での、一糸乱れない精緻なアンサンブルは、目が回るような鮮やかさでありました。この難所を、全く危なげなく演奏してゆく様は、ヴィルトゥオーゾオケの名に相応しいものだったと言いたい。

個々の奏者で言えば、まずもってフルートの神田さんの妙技に惚れ惚れとしたものでした。さりげないパッセージが、フッと浮かび上がってくることがしばしば。そのうえで、頗る冴え冴えとした音楽を奏で上げてくれていたのであります。

また、ホルンの今井さんも、第2楽章でのソロを、表情豊かに吹き上げてくれていて、聴き応え十分でありました。ちなみに、終演後、大友さんが最初に立たせた奏者が今井さんだったのも、納得のいくところであります。

これは、パート単位になりますが、トロンボーンとテューバも、鮮烈でありつつ、音楽をシッカリと支えてくれていて、これまた頗る秀逸だったと言いたい。

しかも、オケ全体としても、その響きは艷やかで、潤いがあって、燦然たる輝きを放っていて、頗る魅力的なものとなっていた。その点でもヴィルトゥオーゾオケの名に相応しいものだったと言えましょう。このようなオケが身近にあれば、わざわざ外来オケを聴きに行く必要はないだろう。そんな思いも湧いてきたものでした。

(但し、残念ながら、この楽団は常設のオケではなく、臨時に編成されるオケなのであります。)

そんな、卓越した音楽づくりを施してくれた大友さんと、魅力タップリなオケとが奏で上げた、惚れ惚れするほどに素敵なチャイコフスキーの5番なのでありました。

なお、アンコールとして、≪兵庫メドレー≫と題された、「六甲おろし」と「すみれの花咲く頃」と「オリックス・バファローズの応援歌」とをメドレー形式で繋ぎ合わせたものが演奏されました。

サービス精神旺盛で、かつ、茶目っ気たっぷりなアンコールだったと言えましょう。しかも、このような音楽でも、大友さんは、折り目正しい演奏を志向していた。そのことに、驚かされたものでした。それはそのまま、大友さんの人間性にも繋がるのでありましょう。

その様なことを感じながら、楽しく聴いたのでありました。