佐渡裕さん&兵庫芸術文化センター管による演奏会(ベートーヴェンの第九)を聴いて

今日は、佐渡裕さん&兵庫芸術文化センター管(通称:PACオケ)の演奏会を聴いてきました。

演目は、ベートーヴェンの交響曲第9番。独唱者は、ソプラノにストーバー、メゾ・ソプラノに清水華澄さん、テノールにショッカ、バリトンにカスティーリョという布陣でありました。

PACオケにとっては、開館20周年を迎えた兵庫県立芸術文化センターにおける、その記念の年の最終月での定期演奏会。ということで、モニュメンタルな作品を採り上げよう、しかも、年末でもあるし、ということでの第九でありました。

毎月、同オケの定期演奏会は金曜日から日曜日の3日間にわたって開かれていますが、今月は、12/11(木)にも「開館20周年記念演奏会」として第九が演奏されていますので、本日は、第九の公演の第3日目ということになります。

2021年9月から通い始めたPACオケの演奏会。佐渡さんが指揮されたものとしては15の公演を聴きに来ていますが、ベートーヴェンを採り上げたものに接するのは、今回が初めてになるはずです。

佐渡さんにとっては、第九は数限りなく演奏してきた(ここ最近で印象的なものとしましては、今年の4月に大阪関西万博の開幕を記念して催された第九演奏会が挙げられましょう)作品。今月の7日には、大阪城ホールで「サントリー1万人の第九」を指揮されています。なお、その演奏会でも、本日と同じPACオケと、同じ独唱陣が共演しているようです。

そのような演目で、どのような演奏を聞かせてくれるのだろうか。きっと、思い入れの強い演奏が展開されるのであろうと期待しながら、会場に向かったものでした。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

総じて、手慣れた演奏だったな、という印象の強いものでありました。佐渡さんの、これまでの第九の経験が生かされていた、といったところなのでありましょう。そして、予想していた通りに、思い入れの強い演奏が繰り広げられていました。

その演奏はと言いますと、全体的に遅めのテンポを採りながら、ジックリと作品を鳴らしてゆく、といったものでありました。ツボを押さえた演奏ぶりだったとも言いたい。そして、適度に雄渾でもあった。但し、最終楽章の終わりのほうを除けば、過剰に熱くなり過ぎる、ということもなかったように思えます。そう、かなり理性的な演奏ぶりだったと言いたい。

なお、音楽をジックリと鳴らし、かつ、適度に雄渾だったという音楽づくりを支えていたのは、ティンパニだったようにも思えたものでした。実際のところ佐渡さんは、ティンパニにキューを出すことがしばしば。ティンパニを要所要所で際立たせようといった意志が、そこからも窺えたものです。

やや硬めのバチを使っていたようでして、総じて鋭い音がしていた。しかしながら、バチが硬すぎたということはなく、乾いた音にはなっていませんでした。過剰にエキセントリックなものにもなっていなかった。まずもって、その辺りの加減が、とても良かったと思えたのでした。

ティンパニを叩いていたのは、都響に在籍されている安藤芳広さんという奏者。さすがにリズム感の良い演奏ぶりだったと言いましょうか、鋭敏に音楽の流れに反応しながらバシバシと決めてゆく、といった感じで、胸のすく思いを抱いたものでした。そのうえで、随所で、音楽に楔を打ち込んでゆく。時に、頗る衝撃的に打ち鳴らしてもいた。その最たる例が、第2楽章が始まってすぐの箇所、5小節目でありました。ティンパニ以外の楽器が音を鳴らさない中で、完全に周囲を圧倒するような大音量でティンパニが打ち鳴らされた。それはまさに、ショッキングなものでありました。しかしながら、音楽をぶち壊すほどのものではなかった。と言いましょうか、ぶり壊すほんの手前で踏みとどまっていた、といった大音量だったのでした。ここでも、その辺りの「加減の良さ」が感じられたものでした。

なお、個別の奏者の話しをすれば、1番ホルンを吹いていた宇奈根さんが、今日も実に素晴らしかった。ここ半年ほど、あまり宇奈根さんがあまり目立っていなかったように感じられたのですが、今日は、随所で魅力的な音楽を奏で上げてくれていたのでした。それは、ソロの箇所だけではなく、ちょっと聴き流してしまいそうなさりげない箇所でも、音楽に素敵な彩りを与えてくれていた。このことは、宇名根の演奏で、しばしば感じられること。宇名根さんは、そこが素晴らしいのであります。

更には、第3楽章での3番ホルンに割り当てられているソロも、宇奈根さんが吹いていたのが、実に興味深かった。但し、この広い音域に渡るソロの中で、89小節目から90小節目頭にかけてへ音記号で記譜されている3つの音は、3番ホルンが吹くという分業が採られていたのですが。このソロの最大の難所であり、時に事故も起きてしまう96小節目での16分音符によるパッセージも、実に滑らかに、そして伸びやかに吹いていて、全く危なげがなかった。しかも、頗る魅力的に奏で上げていったのであります。また、第2楽章のトリオ部でのソロも、私個人として、もう少しマルカートな性格が与えられていても良かったのではないだろうか、とも思えたのですが、こちらも、滑らかにして、まろやかな演奏ぶりを披露されていたのでした。

ちなみに、佐渡さんは、第2楽章でのリピートについて言えば、主部では最初の箇所のみをリピートし、更には、トリオ部に記されているリピートも実行していました。この処置は、ごくごく一般的なところだと言えましょう。

さて、ここからは、佐渡さんの音楽づくりについて、もう少し詳しく書いてゆくことにしたいと思います。

第1楽章の冒頭では、やや緊張感に乏しいな、と思われたものでした。神秘的な靄がかかっていて、その中から音楽が湧き上がってくる、といった空気感が薄く、音楽が散漫に鳴り響いているような印象を持ったのであります。

しかしながら、じきに、音楽が豊かに息づきはじめた。適度に、滑らかさを備えてもいた。なお、佐渡さんの指揮の動きは、小節の頭を明確に示さないことが多く、そのことがまた、音楽にキッチリとした句読点を打つのではなく、滑らかに流れてゆくことに寄与していたように思えたものでした。

第1楽章で印象的だったのは、この楽章のクライマックスだと言えそうな、301小節目からの、オケ全体が強奏してゆく箇所。そこでは、誠に雄渾で壮烈で、彫りの深い音楽が奏で上げられていたのであります。なおかつ、チェロとコントラバスの強調が著しく、329小節目からの刻みで音を上昇させる動きなどが際立たされていて、相克した音楽が出現することとなっていました。

なお、これは全4楽章を通じて当てはまることのなにですが、響きに硬さのようなものが感じられたのが、ちょっと気になりました。そう、まろやかな響きというものからは遠くて、直截的な音楽が鳴り響いていた、といった印象を持ったのであります。この点は、アカデミー的な性格を持っているPACオケ(それは、発展途上の奏者たちで構成されている、ということを意味することにもなります)の性質に依るのかもしれませんが、他の指揮者が指揮した最近の演奏会では、艶やかでまろやかな響きが感じられることも多い。そこには、コンマスを務めている豊嶋泰嗣さんの貢献度が高いのではないだろうかとも推察しています。とは言うものの、本日のコンマスも、豊嶋さんが務めておられた。それからすると、佐渡さんの音楽における志向や、ひょっとすると音楽の仕上げ方や、といったものに起因するのかもしれません。

そのような中で、第3楽章での演奏が、やや遅いテンポを支えきれていなかったように思えた。この楽章については全体的に、ソットヴォーチェで、と言いましょうか、表情を抑えめに奏で上げてゆこうといった意図が感じられたのが、そのことに拍車を掛けていたようにも思えたものでした。しかも、その一方で、6小節目の第2ヴァイオリンとヴィオラの動きに濃厚な表情を与えていたのには、わざとらしさが感じられた。かなり思い切った表現に踏み切った、といったところなのでしょうが、誇張が過ぎたのではないでしょうか。

その延長線上にあると言えるのかもしれませんが、最終楽章では、随所にケレン味たっぷりな表情が見受けられたのは、いかにも佐渡さんらしいところだなと思えたものでした。それは例えば、92小節目で、「歓喜の主題」が初めてチェロとコントラバスによって明瞭な姿で提示される直前のゲネラルパウゼ(オーケストラ全体が音を鳴らさない休符のこと。ちなみに、楽譜では、ここの箇所にはゲネラルパウゼといった記載はないのですが、慣習的にゲネラルパウゼを入れて演奏される)を、かなり長めに取っていた。或いは、トルコマーチに入る直前のフェルマータ(330小節目)を、かなり長く取っていた。これら2つの箇所を思いっきり過剰に長くすれば、演奏者としては気持ちが良いものなのかもしれません。それはまた、この作品への思い入れの強さを聴き手に伝える手段として、有効に活用できる箇所だと言えるのかもしれません。更に言えば、大衆は、このような表現を喜ぶ傾向にあるのかもしれません。しかしながら、そこには限度というものがあります。その限度を超えると、場合によっては滑稽になりかねない。私には、本日の佐渡さんが採った表現は、滑稽に思えたものでした。

また、佐渡さんは、至る所で、指揮台の上でピョンピョンと飛び跳ねていました。それは、ごく自然に生まれた行動だったのかもしれませんが、意図的に行っていたようにも思えたものでした。ひょっとしますと、師として仰いだバーンスタインに、自身をダブらせようといった思いがあったのかもしれません。その、ピョンピョンと飛び跳ねる頻度は、最終楽章でグンと高まったのであります。そして、その行為が、音楽を前のめりにし過ぎることに繋がっていたようにも思えた。例えば、763小節目からのAllegro ma non tantoと記された箇所など。かなり、快速に音楽を進めながら、過剰と言えるほどに機敏な音楽となっていた。ベートーヴェンが”non tanto”(度が過ぎない程度に)と書いているのも拘らず。この辺りは、佐渡さんの、この作品への思いれの強さが空回りしてしまった結果なのではないだろうかと思えてしまいます。

と、ここまでは、後ろ向きな印象をメインに書いてきていますが、最終楽章の終結部は、大きな昂揚感が築かれていまして、グッと惹き込まれたものでした。先に、「最終楽章の終わりのほうを除けば、過剰に熱くなり過ぎることはなかった」と書きましたが、とても燃焼度の高い音楽が鳴り響いていたのであります。そして、頗る壮麗でもあった。920小節目からのPrestissimo(目いっぱいプレストで)などは、Prestissimoの指示に相応しい、目の眩むような快速なテンポで駆け抜けていき、音楽を存分に煽っていました。そういった表現での魅力は、さすがは佐渡さんだと言えましょう。更には、幾つか注文を付けてきた箇所以外は、総じて、この作品の魅力を味わうことのできる演奏だったと言いたい。そう、最初にも書きましたように、手慣れた演奏になっていて、かつ、作品のツボを押さえた演奏になっていたと思えたのであります。

また、Brüder(兄弟よ、といった意味になります)の歌詞が出てくるたびに、そこを強調していたことも、大いに納得であります。Brüderは、第九の歌詞の骨格となるものだと言えそうですので。

そんなこんなもありまして、大満足と言うことはできませんが、一定の満足を得ることのできた第九だった。そんなふうに言いたい演奏でありました。

さて、最後に、独唱陣について少々書くことにします。

まずもって、陣取った位置に疑問を持ったものでした。指揮者のすぐ目の前に並んだのではなく、オーケストラの後ろで、合唱団の最前列の真ん中で歌っていたのであります。そのことによって、声がオケに掻き消される、といった状態となることが多かった。それは特に、トルコマーチでのテノールのソロで、強く感じられたものでした。なるほど、ピッコロが強く吹きすぎていたのかな、と思わないでもなかったのですが、テノール独唱の声が、しっかりと届いてこない。これはやはり、位置取りによる問題が大きかったのではないでしょうか。

そのようなこともありまして、独唱陣については、その歌いぶりを、手に取るように掴み切るには至らなかった、といった感じでありました。それは、独唱陣としては最大の聴かせどころだと言えそうな、832小節目からのPoco Adagioの速度表記を持つ、4人によってカデンツァ風に歌われる箇所においても、歌の実態と言えるようなものを掴むことができなかった。ひょっとすると、そのような歌だった、ということなのかもしれませんが、やはり陣取る位置の問題が大きかったのでしょう。

そのような中、バリトンによる冒頭の歌い出しは、実に押し出しの強いものとなっていました。頗る威勢が良くもあった。ここの箇所は、オケの音が薄いために、陣取る位置が関係することもなかったのであります。そのような歌い出しに、大いに衝撃を受け、かつ、感銘も受けたものでした。しかしながら、40小節間にも及ぶ長いソロを聴き進んでゆくうちに、音が間延びしていることに気を取られるようになったのであります。その様が、だらしなくも感じられた。そう、毅然とした歌になっていたとは思えなくなったのであります。声量があり、艶やかな声をしていただけに、ちょっと残念でありました。

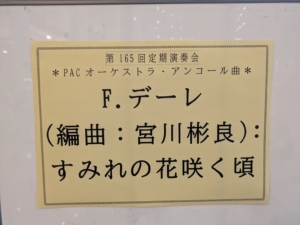

ところで、第九の演奏会には珍しく、アンコールが演奏されました。演奏されたのは、≪すみれの花咲く頃≫。宝塚歌劇団がよく採り上げることで知られている、あの音楽が、第九の後に演奏されたのでありました。第九での合唱団に、4人の独唱者も加えての歌唱付きでの演奏で。

佐渡さんは、どのような意図があって、この曲を第九の後に持ってこようとしたのかは判りませんが、私には、なんとも場違いなものに思えてなりませんでした。

しかも、佐渡さんは途中からピアニカを手にして、指揮台の上で吹いていた。それは、主旋律であったり、対旋律であったりと、ピアニカがよく目立つような趣向の凝らされた、なかなかに手の込んだアレンジぶりだったとも言いたい。そんな「お遊び」の籠められたアンコールになっていたのであります。

最後の方では、佐渡さんは聴衆に手拍子を要求していた。

そのようなアンコールを前向きに受け止めている聴衆も多かったようで、佐渡さんのピアニカに拍手を送ったり、手拍子で応えたりと、ノリの良い反応を示していました。

良い意味でも、悪い意味でも、佐渡さんの「大衆性」というものが色濃く反映されたアンコールだったと言えましょう。

第九の途中にも書きましたが、佐渡さんは、大衆の喜ぶ音楽への嗜好が強いとも思えます。その良し悪しを、ここで云々するつもりはありません。そのような中で、私の趣味からは、遠い様相を見せることの多い指揮者だな、と言うにとどめておくことに致したいと思います。