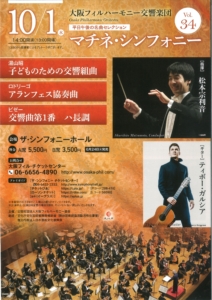

松本宗利音さん&大阪フィルによる演奏会(ビゼーの交響曲 他)を聴いて

今日は、松本宗利音(しゅうりひと)さん&大阪フィルによる演奏会を聴いてきました。演目は、下記の3曲。

●湯山昭 ≪子どものための交響組曲≫

●ロドリーゴ ≪アランフェス協奏曲≫(独奏:ガルシア)

●ビゼー 交響曲ハ長調

指揮者の松本さんは、今年32歳になる若手。一昨年に大阪フィルを指揮してのドヴォルザークの交響曲第8番をメインに据えた演奏会を聴いて、その素晴らしさに驚かされたものでした。その後、今年の8月の大阪フィルとの神戸公演では、ラームスの交響曲第1番を演奏し、やはり大きな感銘を受けた。

その演奏の特徴な、ケレン味のない誠実な音楽づくりにあると言えましょう。しかも、曲想に応じて抑揚が付いていて、音楽が生き生きと流れてゆく。そのような音楽運びに、誇張は全くない。そのうえで、逞しい生命力を秘めながら進められてゆく。

そんな松本さんが本日は、邦人作品、スペイン音楽、フランス音楽と、毛色の異なる3つの作品を奏で上げてくれる。しかも、これまでに私が実演で接した2つの演奏会で採り上げてくれていた作品とも、随分と性格がことなるものが並んでいる。そのようなプログラムで、どのような演奏を繰り広げてくれるのか、とても楽しみでありました。それと同時に、これまでの印象とは異なった姿をみせてくれつつ、きっと、素晴らしい演奏を展開してくれるのだろう。そんな思いを抱きながら、会場に向かったものでした。

なお、≪アランフェス協奏曲≫でソリストを務めるガルシアは、スペイン系のフランスのギタリストとのこと。松本さんとは同世代の、今年31歳になる俊英。そんなガルシアが、≪アランフェス≫をどのように弾いてくれるのだろうか。こちらも楽しみでありました。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

まずは、前半の2曲から。

本日のプログラムのテーマ、それは、ノスタルジーでありましょう。前プロを聴いていると、そんなふうに思えてきたものでした。

なお、これはプレトークで紹介された話しになりますが、作曲者の湯山さんは、松本さんの出身中学校の校歌を作曲されているとのこと。そのような縁もあって一度は湯山さんの作品を演奏してみたいと考えておられ、本日の演奏会で採り上げることにしたのだと仰っておられました。

その湯山さんによる≪子どものための交響組曲≫は、時にムード音楽的に響くこともありましたが、平易にして快活で、なおかつ、どこか懐かしさを覚えるような郷愁を誘う音楽になっていました。「山の子ども」、「海の子ども」、「都会の子ども」、「終曲」と、4つのナンバーから成る組曲で、演奏時間は25分強、といったところでありました。

ヴィブラフォンにグロッケン、更にはシロフォンにマリンバと4種の鍵盤打楽器が効果的に使われ、サックスも編成に組み込まれているなど、多彩な色合いを見せてくれる音楽でもあった。3曲目の「都会の子ども」ではサックスが活躍し、ちょっとジャジーな雰囲気が漂うなどして、変化に富んでもいた。

そのような音楽を、松本さんは、明快にして、生気に富んだ演奏で描き上げてくれていました。もともとが平易な作品だということもあって、親しみやすく演奏されていた。それでいて、安っぽい音楽にはなっていなくて、芯のシッカリとした音楽が鳴り響いていた。その辺りに、松本さんの音楽性の豊かさが感じられたものでした。

続く≪アランフェス協奏曲≫では、ソリストのガルシアが素晴らしかった。頻繁に溜めを作りながらの演奏が展開されていったのですが、そのことによって、音楽のフォルムが歪むようなことはない。情感豊かな演奏が繰り広げられていました。音をスッとすぼめるようなことが多く、その度に、音楽の中に吸い込まれてゆくような気分を覚えたものでした。そのうえで、繊細にして、雄弁で、生気に満ちた演奏ぶりだったとも言いたい。

更には、十分にエモーショナルな音楽づくりでありつつも、理性的だったとも言えそう。演奏ぶりには大袈裟なところが微塵も感じられず、全体的に端正な音楽づくりが為されていた。

また、有名な第2楽章では、哀愁に満ちていつつも、息遣いが豊かで、歌心に溢れていて、精妙な音楽が鳴り響くこととなっていました。それはもう、心に染み入るような音楽になっていた。しかも、2つ目のカデンツァでの後半などでは、十分に激情的でもあった。

そんなこんなによって、多彩な表情を湛えていた、コントラストの鮮やかなギター演奏が繰り広げられていたのであります。

そのようなガルシアに対して、松本さんは、機敏に反応しながら、しなやかにして、軽妙な演奏を繰り広げてくれていました。この協奏曲は、ソリストにシッカリと光が当たっていつつも、オケの比重もかなり大きいと言え、それだけに松本さんによる的確な音楽づくりが、この演奏の魅力を引き立ててくれていました。とりわけ、最終楽章では軽やかにして多彩な音楽を奏で上げてくれていて、見事でありました。

そのうえで、ソロもオケも、この作品ならではのカラッと乾いた空気感が備わっていつつも、抒情性豊かであり、しっとりとした情感を湛えていた。そんなふうに言えそうな、聴き応え十分な演奏でありました。

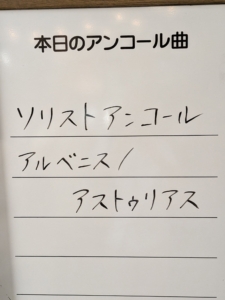

なお、ソリスト・アンコールは、アルベニスによる作品でありました。アンコールで採り上げられる曲としてはやや長めで、5分強を要したでしょうか。

その演奏は、≪アランフェス協奏曲≫と同様に、繊細にして、表情豊かなものとなっていました。しかも、必要に応じて、十分に激情的でもあった。そんな多彩な音楽づくりが為されていて、グッと惹き込まれる演奏となっていた。

≪アランフェス協奏曲≫での演奏も含めて、音楽性豊かなギタリストだな、ということを痛感させられたものでした。

それでは、ここからはメインのビゼーについて。なんとも素晴らしい演奏でありました。

松本さんによる演奏に触れていると、いつも湧き上がってくる感情なのですが、「あぁ、なんと素晴らしい曲なのだろう」という思いを抱きながら、聴き進んでいったものでした。

その演奏ぶりはと言いますと、生気に溢れていて、逞しい生命力を湛えたものとなっていた。しかも、大袈裟なところが全くなくて、誠実さに溢れた音楽が奏で上げられていた。それはまさに、ケレン味のない演奏ぶりでありました。

更には、この作品ならではの躍動感が十分であったのが、なんとも尊いところ。と言いつつも、はしゃぎ過ぎていたのではなかろうか、と思えたところは全くない。むしろ、シッカリと地に足を着けた演奏が展開されていたのであります。テンポも、とりたてて速いものではなかった。それでいて、十分に溌溂としていたのであります。そして、屈託のないものとなっていた。

本日の演奏会での弦楽器のプルトの数は、全3曲ともに6-5-4-3-2でありました。やや小ぶりの編成だったと言えましょう。その分、音楽がダブつくようなことは皆無でありました。そして、機敏な音楽となっていた。そのことが、とりわけビゼーにおいて良い結果を生んでいたと言いたい。見通しが良くて、スッキリとした音楽が奏で上げられていたのであります。とは言うものの、音が痩せていたり、小粒な音楽になっていたり、といったようなことはなく、タップリと響き渡ってゆく、充実した音楽が鳴り響いていた。それは、音楽の息遣いが豊かだったことにも依りますでしょう。単に可憐であるだけでなく、芯のシッカリとした音楽になってもいた。

そのうえで、第2楽章では、この楽章に相応しい哀愁に満ちた音楽が奏で上げられていて、聴き入ったものでした。心に染み入る歌心に溢れていた。真ん中辺りでの、弦楽器によって奏でられる箇所では、切実なる歌が繰り広げられていた。しかも、粘り過ぎることがないのが、松本さんらしいところだと言えましょう。

そんなこんなによって、生彩感溢れていて、かつ、ピュアな音楽が鳴り響くこととなっていたのであります。充実感タップリで、しかも、しなやかで伸びやかな音楽になってもいた。そして、このチャーミング極まりない作品の魅力を、存分に味わうことのできる演奏になっていた。

全体を通じて、松本さんの音楽性の豊かさに満ち溢れていた演奏だったと言えましょう。それは、これまでに触れてきたドヴォルザークやブラームスでの演奏以上に、松本さんの美質が滲み出ていたようにも思えた。それは、ビゼーの音楽の飾り気のなさ故だったのかもしれません。

これまで、期待外れに終わったことが全くない、松本さんによる演奏。なんとも素敵な若手指揮者が現れたものであります。

しかも、若いからといって、単に勢いで押し通してゆく訳でもない。その音楽づくりには落ち着きが備わっていて、芯の強さを持った音楽を奏で上げてゆく。その裏には、音楽への誠実さが隠れてもいる。

今後も大いに注目していきたい指揮者であります。