松本宗利音さん&大阪フィルによる神戸特別演奏会(ブラームスの交響曲第1番 他)を聴いて

今日は、松本宗利音さん&大阪フィルによる神戸特別演奏会を聴いてきました。演目は、下記の2曲。

●エルガー チェロ協奏曲(独奏:花崎薫さん)

●ブラームス 交響曲第1番

会場は、神戸国際会館・こくさいホールという、三宮駅とは目と鼻の先にあるようなホール。初めて来たホールになります。

最大のお目当ては、指揮者の松本宗利音(しゅうりひと)さんでありました。この指揮者による演奏を聴くのは、2023年11月以来で、本日が2回目になります。前回も大フィルを指揮したもので、メインにドヴォルザークの交響曲第8番を据えた演奏会でありました。

2年前の演奏会を聴きに行こうとした最大の理由は、指揮者の名前にありました。「しゅうりひと」という名前を持つ若手の日本人指揮者が、いったいどのような音楽を奏で上げるのであろうかという点に興味を抱いたのでありました。

そして、実際に聴いてみて、その演奏の素晴らしさに驚かされたものでした。

ケレン味のない率直な演奏ぶりで、潔さが感じられたものでした。清々しい演奏が繰り広げられていった。それでいて、生命力の逞しさを備えていて、雄弁な演奏が展開されていった。

ときに、アインザッツの浅さが感じられ、音楽がサラサラと流れ過ぎているかな、と感じられることもあったのですが、音楽の息遣いが自然で、流れに淀みがなかった。しかも、必要に応じて、果敢なまでに音楽を煽っていた。

あのドヴォルザークの8番を聴いてからというもの、松本宗利音さんの名前を注意深く見ていて、この2年弱の間、関西圏での演奏会の情報も幾つか目にしていたのですが、なかなか演奏会に足を運ぶ機会を持つことができませんでした。そのような中で、ようやく聴きにくることのできた、本日の演奏会。

エルガーとブラームスで、どのような演奏を繰り広げてくれるのだろうか。きっと素敵な演奏会になるであろうと、期待に胸を膨らませながら会場に向かったものでした。

なお、チェロ独奏の花崎さんは、長く新日本フィルの首席を務めてこられた奏者のようです。また、大阪フィルの特別契約首席奏者も務めているようで、いわば内輪での演奏会という形だとも看做せそう。更には、1989年にはエルデーディ弦楽四重奏団を結成し、そちらでも弾いてこられたようです。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて書いてゆくことに致しましょう。

まずは前半のエルガーからになります。

花崎さんは、ソロ一本でやってこられた奏者ではないということもあってのことでしょう、チェロのソリストにとっては重要なレパートリーとなるであろうこの作品を、暗譜ではなく、譜面台を立てて演奏していました。

その花崎さんの独奏ですが、響きが艶やかで、潤いもあって、ノーブルな演奏ぶりでありました。美音家だと言えましょう。

しかしながら、音楽づくりがこぢんまりとしていて、音楽が存分に羽ばたいていかない。更には、堂に入った演奏ぶりだとも言えないものだった。更には、第2楽章で頻繁に出てくる高音へと飛翔してゆく箇所では、音がピタッと当たらない(音程が外れてしまっていた、という意味です)。

そんなこんなによって、スケールの大きさに乏しくて、かつ、技術的に痛々しいソロだったと思えてなりませんでした。

そのような中では、第3楽章での抒情性が前面に押し出されていて、かつ、滑らかなソロが繰り広げられていて、心惹かれました。花崎さんの美質だと言えそうなノーブルな演奏ぶりが、率直な形で現れていたとも思われたものでした。

その一方で、松本さんが指揮するオケパートは、ツボを押さえた演奏ぶりだったと言いたい。弦楽器群のプルト数は6-5-4-3-2.5と、やや小ぶりな編成でありましたが、音楽が痩せるようなことは微塵もありませんでした。生命力豊かな音楽が奏で上げられていた。そのうえで、音楽が随所でバシっバシっと決まっていて、実に心地よかった。

音楽の流れが自然であり、ソリストへの息の合わせた方や、配慮といったものも、実に的確。見事なバックアップぶりで、協奏曲での演奏としては理想的なものだったと言えそう。この辺りは、松本さんの音楽への誠実さの表れでもあるのでしょう。

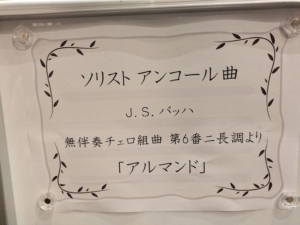

なお、ソリストアンコールは、バッハの無伴奏チェロ組曲から。その演奏はと言うと、拍節感を欠いたものでありました。聴いていて、何拍子の音楽を演奏しているのか、全く掴むことができなかった。更に言えば、句読点の全く打たれていない演奏ぶりで、漫然と弾かれていったという感じで、閉口してしまいました。

さて、ここからはメインのブラームスについてになります。

期待通りに素晴らしかった。聴いる間じゅう、「なんと素晴らしい曲なのだろう」という思いがフツフツと湧いてきました。

ケレン味のない、誠実な演奏ぶり。しかも、やるべきことをシッカリとやってくれている。聞こえて欲しい声部がシッカリと聞こえてくるし、曲想に応じて抑揚が付いていて、音楽が生き生きと流れてゆく。そのような音楽運びに、誇張は全くない。そのうえで、逞しい生命力を秘めながら進められてゆく。

音楽が躍動すべきところではシッカリと躍動し、小気味よく進められるべきところでは軽快に奏で上げられてゆく。詩情性豊かに歌い上げてゆくべきところでは、タップリと、かつ、滑らかに歌い上げてゆく。基本的にはインテンポで押し進めてゆく、といった音楽づくり(特に、第1楽章の序奏部で、その傾向が強かった)が為されていたのですが、ここというところでは、グッとテンポを落として、ロマンティックな雰囲気を存分に湛えてゆく。しかも、そのことによって、音楽がベタつくようなことはない。全体的には、清新な音楽が奏で上げられていたのであります。更には、煽るべきところは、キッチリと煽る。

そんなこんなの音楽づくりが、頗る自然で、かつ、音楽が豊かに呼吸していた。「なんと素晴らしい曲なのだろう」という思いを抱いたのは、このような演奏ぶり故のことであります。

なお、プルト数は7-6-5-4-3。響きが過度に重厚になるようなことはなく、それでいて、オケはシッカリと鳴りきっていた。音楽がダブつくようなことも全くなかった。それ故に、清新な印象を強く受けたのですが、清々しいとともに、音楽が充実しきってもいた。

松本さんの音楽性の確かさと、オケの統率力の高さ、更には、自分が感じている音楽を団員に的確に伝えてゆく技術の高さ、といったような事柄を明瞭に感じ取ることのできた、素晴らしい演奏だった。そんなふうにも言いたい。

なお、エルガーでもブラームスでも、2年前に気になったアインザッツの浅さを感じるようなことはありませんでした。と言うよりも、的確な呼吸感を持っている音楽が鳴り響いていました。

松本さんは、今年の4月に大阪フィルの指揮者に就任したとのこと。これから先、大阪フィルを指揮する機会は、これまで以上に多くなることでありましょう。実際のところ、1ヶ月ちょっと先には、大阪フィルとともに≪アランフェス協奏曲≫やビゼーの交響曲などをプログラミングした演奏会を開くことになっています。そして、そちらのチケットも既に入手済み。

今後の、このコンビによる演奏が、実に楽しみであります。