小林愛実さんによるピアノ・リサイタル(シューベルト、シューマン、ショパン)の大阪公演を聴いて

今日は、大阪のザ・シンフォニーホールで小林愛実さんのピアノ・リサイタルを聴いてきました。演目は、下記の3曲。

●シューベルト 即興曲集 D935 Op.142

~休憩~

●シューマン ≪子供の情景≫

●ショパン ピアノソナタ第3番

2021年のショパンコンクールで4位に入賞して脚光を浴びた小林さんですが、実演はもとより音盤などの媒体も含めて、これまでに聴く機会がありませんでした。

それにしましても、初めて小林さんの演奏に触れることとなる本日のプログラムの、なんと魅力的なことでありましょう。シューベルト、シューマン、ショパンの名作を3曲並べてくれているという豪華さに、気分が高揚してしまいます。とりわけ、ピアノ独奏曲としてはトップレベルに愛しているシューベルトの即興曲を弾いてくれるというのが、嬉しい限り。

どのような演奏に出会うことができるのであろうかと、楽しみでなりませんでした。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致しましょう。

ホールに入った正面には、大きなクリスマスツリーが飾られていました

まずは、前半のシューベルトから。なんとも内省的な演奏でありました。更には、瞑想的だったとも言えそう。

テンポは概して遅め。そして、弱音を多用しながら、多くの箇所を繊細にして儚げに音楽を奏でてゆく。それでいて、強音を要求される箇所では、決して声を荒げるようなことはないものの、キリっとした強靭さを現してくれて、音楽にクッキリとしたコントラストを与えてくれていた。

総じて、陰影の濃い、なおかつ、玄妙な音楽が鳴り響いていた。基本的には清潔感に溢れた演奏ぶりでありながら、情念的でもあった。

そのような中で、例えば、第3曲目の「ロザムンデ」の旋律による変奏曲での第2変奏や、第4曲目の主部などでは、音楽を存分に弾ませていた。とりわけ、第3曲目の第2変奏では、音楽が嬉々としていた。とは言え、決して有頂天になって喜びの表情を示す訳ではないところに、小林さんの音楽に対する「方向性」のようなものが窺えましたものでした。

その一方で、音楽が今一つ飛翔し切れていない、といった傾向が強いように思えた。逞しい生命力に不足していたようにも思えた。毅然としてもいなかった。特に、第1曲が始まって早々に、そのような印象を強く抱いたものでした。しかしながら、決して伸びやかさに欠けていた訳ではなかった。そのうえで、聴く者の心に沁み込んでくるような音楽が奏で上げられてゆく。

そのような中で、例えば第1曲での左右の手を交錯させながら左手で旋律を奏でる箇所で、声を潜ませながらの愁いを帯びた演奏ぶりに、真情にあふれた音楽に触れる思いを強くし、小林さんの音楽世界に一気に引き込まれたのでした。それは誠に印象的ものとなっていた。そして、息を飲むような美しさを湛えていた。

この即興曲集は、シューベルトの死の前年に書かれていて、晩年のシューベルトの手によって生み出された音楽だと言えましょう。しかしながら、これまでは、シューベルトの晩年の作品だということを意識するようなことはありませんでした。そこへゆくと、小林さんの演奏には、晩年のシューベルトの作品に特有の「怖さ」のようなものが潜んでいたように思えてなりませんでした。晩年のシューベルトのピアノソナタから漂ってくる「静かなる狂気」とでも呼べそうなものが感じられる演奏となっていた。

なんともユニークな、しかも、しみじみとした感慨に浸ることのできた、素晴らしい演奏だったと思います。

ここからは後半の2曲についてになりますが、シューベルトと同様の演奏ぶりでありました。概して遅めのテンポを採りながら、繊細に、そして、しんみりと音楽を奏でて上げていた。

≪子供の情景≫の第1曲目などは、とりわけ遅いテンポによって、深い慈しみを湛えながら演奏されていました。更には、「トロイメライ」では、音楽が止まってしまうのではないだろうかというような遅さであった。そのうえで、頗る感情的で憂愁に満ちた音楽が奏で上げられていた。

その一方で、リズミカルなナンバーでは、音楽が適度に弾んでいて、愉悦感も備えていて、暖かみを帯びてもいた。しかも、音の粒がクッキリとしてもいる。或いは、音が軽やかに鍵盤の上を疾走するような箇所では、まさにレジェーロと評するに相応しい柔らかさを備えていた。それらの演奏ぶりの、なんと美しかったことでありましょう。

しかしながらやはり、小林さんの本領は、声を潜ませながらの、儚げな表情にあると言えそう。そのような音楽づくりに相応しい、澄んだ響きをしてもいた。

かような音楽づくりによる≪子供の情景≫でありましたが、前半のシューベルトの即興曲集ほどの感銘を受けるには至りませんでした。それと言うのも、シューベルトの晩年の作品が秘めている「静かなる狂気」に比べると、≪子供の情景≫はもっと、率直な抒情性と言えそうなものを宿している音楽だと思うからであります。それからすると、小林さんの演奏は、私にはあまりに神妙に過ぎたと思えてならなかった。

更に言えば、前半のシューベルトから、立て続けに似たようなアプローチによる演奏を聴かされることとなってしまって、少々食傷気味になった、ということも言えそう。その意味では、小林さんの「ブレない」音楽づくりが披露されていた、とも言えるのですが。

最後のショパンも、シューマンとほぼ同様の印象を抱いた。なるほど、冒頭部分などは、もともとが逞しさを湛えている音楽でありますので、それまでの2曲に比べると毅然とした入りになっていました。十分に強靭でもあった。しかしながら、第1楽章の第2主題を始めとして、このソナタでも随所に繊細な曲想が散りばめられています。そのような箇所では、小林さんならではのセンチメンタリズムが全開となる。そして、そちらでの印象が主体的となる。例えば、第2楽章では、諧謔的な蠢きが、シッカリと表されていた。しかも、クリアでいて、柔らかさもある音たちによって紡ぎ上げられてゆく。例えば、最終楽章では、音楽は十分にうねっていた。そして、名技性が発揮されてもいた。しかも、その名技性は、これ見よがしなものでないところが、なんとも好ましかった。

そのような性質を帯びていながらも、繊細な演奏ぶりだという印象をひっくり返してくれるほどのインパクトはなかったように思えた。

シューベルトも含めて、本日の3曲の演奏は、総じて、楚々とした演奏だったと言えましょう。多感なセンスの持ち主だということもよく解った。そのようなものを基調としながら、心に沁み渡ってくる音楽を奏でるピアニストだということも解った。しかしながら、語法の幅が狭いように思えたのが残念でありました。

今後に期待、といったところでありましょうか。

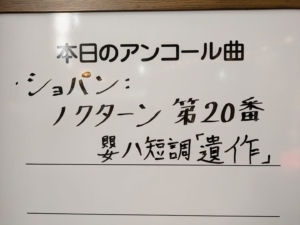

なお、アンコールはショパンのノクターンの第20番。憂愁に満ちたこの作品を儚く紡ぎ上げた演奏で、作品と演奏とがピッタリと一致したものなっていました。

このような作品で、小林さんの本領は発揮されると言えそうです。