デュメイ&関西フィルによる演奏会(サン=サーンスとラヴェルとを組合わせたオール・フランス音楽プロ)を聴いて

今日は、デュメイ&関西フィルによる演奏会を聴いてきました。

演目は、下記の4曲。

●サン=サーンス ≪ミューズと詩人たち≫(ヴァイオリン独奏:デュメイ、チェロ独奏:コッペイ)

●サン=サーンス チェロ協奏曲第1番(独奏:コッペイ)

~休憩~

●ラヴェル ≪マ・メール・ロワ≫組曲

●ラヴェル ≪ボレロ≫

関西フィルの演奏会を聴くのは昨年の10月以来で、1年以上ぶり。2011年から音楽監督を務めているデュメイによる指揮を聴くのは、今回が初めてになります。

デュメイによる演奏会は、一昨年の5月にメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲を聴いていますが、このときはジャン=クロード・カサドシュによる指揮でありました。今回は、前プロでのサン=サーンスの≪ミューズと詩人たち≫というヴァイオリンとチェロの2本の独奏楽器を擁する珍しい作品で、デュメイは弾き振りを披露してくれます。

一昨年のメンデルスゾーンでは、メンデルスゾーンらしからぬ狂気を宿しながらの奔放な演奏ぶりで、しかも、艶やかで甘美でもあったヴァイオリン演奏に、強い衝撃を受けたものでした。本日のデュメイのヴァイオリン演奏がどんなふうになるのか、とても気になるところでありました。

また、それ以上に気になったのが、指揮者としてのデュメイがどのような演奏を聞かせてくれるのかということ。本日は自国のフランスの作曲家による作品を並べているプログラムが組まれています。きっと、共感性の高い演奏になるのではないだろうかと、期待しながら会場に向かったものでした。

なお、サン=サーンスのチェロ協奏曲第1番は、先週の土曜日にケラス&鈴木秀美さん&神戸市室内管による演奏会でも採り上げられていました。1週間のうちに、この作品の実演に2つも接する機会を得るというのも、なかなか無いことだと言えそうです。先週のケラスらによる演奏との比較を楽しみながら聴いてみるも一興だな、という思いが込み上げてきました。ちなみに、チェロを独奏するコッペイは、私には初めて聞く名前になりますが、1995-2000年の間、イザイ弦楽四重奏団のメンバーとして活動していたようです。

また、ラヴェルの2曲で、特に≪ボレロ≫で、関西フィルがどのような演奏を繰り広げてくれるのかも楽しみ。

そんなこんなの、「気になるポイント」や「お楽しみポイント」が満載の演奏会でありました。

なお、開演前に関西フィルの団長がステージに現れて挨拶をされたのですが、デュメイは、音楽監督して指揮するのは本日が最後になることが告げられました。来季からは、名誉指揮者という立場で来演することになるそうです。

それでは、本日の演奏をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致しましょう。

まずは、前半のサン=サーンスの2曲について。

デュメイのヴァイオリン独奏は、頗る艶やかな響きに満たされた、甘美なものでありました。前回のメンデルスゾーンとは異なって、奔放と感じさせられるようなことはなく、折り目正しい演奏ぶりだった。その一方で、指揮のほうは、かなり扇情的。アッチェレランドも多用されていました。なお、弾き振りの際は、コンミスがかなり率先してオケをリードしていたのが印象的でありました。

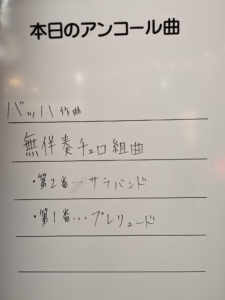

コッペイのチェロは、とてもノーブル。アンコールでバッハの無伴奏を2曲弾いてくれたのですが、そちらも、聴く者を圧倒するような要素は皆無でした。

チェロ協奏曲は、先日のケラス&鈴木秀美さんらによる演奏に比べると、随分とまろやかなものになっていました。それは、オケの性質、それに規模(弦楽器のプルト数は5-4.5-3.5-3-2)、更にはホールの音響に依るところが大きかったように思えた。そこに輪をかけて、デュメイの音楽づくりが逞しくてありながらも、滑らかさやエレガントさを追求していたようにも思え、なおかつ、コッペイの音楽性が優美さを尊重するようなものだったために、それらが相乗効果をもたらした結果だとも言えそう。

そのうえで、チェロ協奏曲では、伸びやかにして、屈託がなく、率直な演奏が繰り広げられていたと言いたい。

また、前プロでは、しっとりとした抒情性が、美しい音楽世界を描き上げてくれていた。なおかつ、作品は切れ目なく演奏されるのですが、構成が起伏に富んだものとなっていて、その辺りのコントラストの妙も入念に、そしてシッカリと描き出されていたように思えました。

先週のケラスによる演奏ほどに胸に刺さってくるものではなかったものの、ジックリと作品を味わうことのできる、素敵な演奏でありました。

ここからは、後半のラヴェルの2曲についてであります。それはまさに、玉石混交な演奏だったと言いたい。

まずは≪マ・メール・ロワ≫から。こちらは、なんとも素敵な演奏でありました。

冒頭から、遅いテンポで入念に奏で上げてゆく。そこに広がる音楽世界は、頗る玄妙なものでした。重心を高く採りながら、空中を漂うような浮遊性の高い音楽でもあった。そのような演奏ぶりは、2曲目の「親指小僧」になっても変わらない。

しかも、デュメイの音楽づくりを支え、現実の音に変えてゆく関西フィルがまた、見事だった。とりわけ木管楽器群は、精妙にして、ふっくらとした肌触りをした音を出してくれていて、かつ、暖かみのある音楽を紡ぎ上げてくれていて、聴いていてウットリとしてきた。デュメイの冴え冴えとした音楽づくりが、冷たいものにならなかったのも、関西フィルの木管楽器群の功績が大きかったように思えます。

第3曲目の「パゴダの女王レドロネット」において、演奏に流動性が加わったのですが、≪マ・メール・ロワ≫に特有の柔らかさを損ねるようなことはなかった。そのうえで、音楽が絶妙にたゆたうように流れてゆく。

続く「美女と野獣の対話」も、とても美しかった。このナンバーに限らず、デュメイの音楽づくりは、ストーリーテラーとしての巧みさが、シッカリと現れていたように思えてなりませんでした。しかも、これ見よがしなところが全くない。なおかつ、流れがとても自然。なるほど、部分的にはかなり遅いテンポが採られていましたが、曲調を歪めてしまうようなことはなく、むしろ、デュメイの感情移入の結果として採られていたテンポだというふうに受け取ることができ、私は賛同したい。そのうえで、表情が豊かであった。

この「美女と野獣の対話」では、2度アッチェレランドが掛かりますが、そこが、本日の≪マ・メール・ロワ≫の演奏で、最も扇情的だったと思えます。そのアッチェレランドの処理がまた、表面的な効果を追い求めたようなものになっておらずに、自然な切迫感が与えられ、音楽にメリハリが付くこととなっていた。まさに、ストーリーテラーとしての巧みさがクッキリと現れていた箇所だったと言いたい。

終曲の「妖精の園」は、これまたかなりゆったりとしたテンポが採られていました。しかも、陽が煌々と差し込んでくるような様が、クッキリと描き上げられてゆく。真ん中辺りでのコンミスのソロも、清冽にして、精妙なものになっていた。更には、ホルンによる鐘の音を連想させる音型がまたとても印象的に響いていて、一幅の絵画を観るようだった。そのような音楽づくりによって、清浄にして、裾野の広い壮宏な世界が開けてくる。そのような音楽が奏で上げられていった。

≪マ・メール・ロワ≫の素晴らしさを堪能できた演奏。もっと言えば、音楽を聴く素晴らしさを痛感できた演奏だった。そんなふうに言いたくなります。

そのような≪マ・メール・ロワ≫を聴いてからの≪ボレロ≫。いやがうえにも期待が高まったのですが、これが私にとっては「大どんでん返し」の肩透かしな演奏となってしまった。

それはもう、なんとも珍妙な≪ボレロ≫でありました。

この曲は、多くの方がご存知の通りに、2つの旋律のみで構成されています。それが、楽器を変えながら繰り返されて、クレッシェンドを伴いながら、熱狂的なクライマックスへと突き進んでゆく。

この2つの旋律を、便宜上、AとBと表記することにしましょう。

Bの旋律は、最初にファゴットによって現れます。その9小節目で音量を絞って、繊細にして柔らかな表情を見せてくれたのであります。これは、ファゴット奏者の個人的なセンスに基づくものなのだろうか。それにしては、かなり意図的な変え方だな、と思っていますと、続くEsクラも同様な表情を持たせていた。Aが2回奏でられた後に、テナー・サックスとソプラノ・サックスがそれぞれBを奏でますが、そのサックスによる2回でも同じように吹かれていた。これはもう、間違いなくデュメイによる指示に従っているということになります。

この辺りまでは、精妙な音楽づくりだなと思いながら受け入れていたのですが、オケ全体の音量が増してゆくと、音量の増減が激しくなる。しかも、Aの旋律においても音量の増減を施すようになった。例えば、AでもBでも、5小節目からオケ全体が音量を絞り、その後でいきなり音量を大きくする、といった処理が為されたりした。かように、浮き沈みの激しい音楽が奏でられてゆく。

そのような音楽づくりによって、聴いていて船酔いをするような≪ボレロ≫になっていた。しかも、冒頭からクライマックスにかけてクレッシェンドしてゆく、というラヴェルによる設計を反故にして、荒唐無稽なフォルムをした≪ボレロ≫が鳴り響くこととなっていた。

更に例を挙げると、最後にAとBが1回ずつ演奏される箇所では、そこに入る直前のBの音量をグッと絞っていたために、Aで唐突な大音量を響かせることとなってもいた。それは、徐々に熱狂を増してゆくという形を採ることができずに出現した、デリカシーを欠いた大音響であった。

なんとも居心地の悪い≪ボレロ≫でありました。素直さのかけらもない、悪趣味な≪ボレロ≫でもあった。私には、そのように思えてなりませんでした。