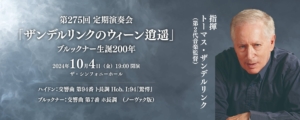

トーマス・ザンデルリンク&大阪響による演奏会(ハイドンとブルックナー)を聴いて

トーマス・ザンデルリンク&大阪響による演奏会を聴いてきました。演目は、下記の2曲。

●ハイドン 交響曲第94番≪驚愕≫

●ブルックナー 交響曲第7番(ノヴァーク版)

指揮者のトーマス・ザンデルリンクは、クルト・ザンデルリンク(1912-2011)のご子息。1942年の10月生まれで、つい先日83歳になったばかり。こんなにも高齢になっているのだと、驚いてしまいました。異母弟のシュテファンとミヒャエルも指揮者という、音楽一家の生まれであります。

トーマス・ザンデルリンクの実演に触れるのは、今回が初めてになります。

トーマスは、1992年から2000年まで大阪響の音楽監督と務めており、現在は、同オケの桂冠音楽監督・首席指揮者の任にあるようです。そのような結びつきの両者が、ハイドンとブルックナーという、オーソドックスなドイツ音楽プロをどのように演奏するのだろうかと、ワクワクしながら会場に向かったものでした。

なお、ザンデルリンク本人によるプレトークがあり、今回のプログラミングについて、その意図の説明がなされました。

ブルックナーは、マーラーとともに、ウィーンでの本格的な交響曲作品の終焉を告げることとなった作曲家。一方のハイドンは、「交響曲の父」と呼ばれのように、交響曲の誕生を支えた作曲家。ウィーンの楽壇での交響曲の最初と最後を取り合わせたのが、今回のプログラミングのミソである、とのことでした。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、述べてゆくことに致しましょう。

まずは、前半のハイドンから。

素晴らしいハイドン演奏でありました。

テンポは、最終楽章を除いて遅め。そのため、決して歯切れの良いハイドン演奏にはなっていませんでした。むしろ、第1楽章は、レガートを効かす場面が多くて、滑らかさを前面に押し出すような音楽づくりだった。その分、エレガントなハイドンとなっていた。

それでいて、曖昧模糊としていた訳ではありません。アーティキュレーションの処理が誠に細やかで、目鼻立ちがクッキリとしていた。

また、第2楽章での「ビックリ」の箇所での突然のフォルテは、かなり強調されていた。ザンデルリンク、茶目っ気も充分と言えそう。更には、コントラストを明瞭に付けてゆこうという志向も強そうで、そのことは、今回の演奏会の随所で感じることができました。この辺りがまた、音楽が曖昧模糊なものにならない、或いは、穏健なものにならずに、クッキリとした佇まいを見せていた理由の一つだとも言えそう。

面白かったのが、第3楽章を、ダ・カーポした箇所でもリピートをしていたこと。そのことからも伺えるように、古典的な様式美を尊重していた演奏だったとも思えます。

そのうえで、最終楽章は、やや速めのテンポで、颯爽と進めてゆく。しかも、弾き飛ばすようなことは皆無で、コクのある音楽を奏で上げていた。

全体的に、誠実さと、配慮の細やかさと、温かみの滲み出るような音楽をなっていました。それ故に、ハイドンが優しい眼差しで、聴衆に微笑みかけてくるような演奏になっていた。私も、幸福感に包まれながら、終始笑みを浮かべながら聴き進めていったものでした。

また、大阪響もザンデルリンクの音楽づくりにシッカリと応えていた。総じて、柔らかな響きで音楽を奏で上げていたのが、ザンデルリンクの音楽づくりに相応しいものだったとも思えます。それは、お互いに勝手知ったる間柄だという強みから来るものだった、とも言えそう。

さぁ、こうなると、メインのブルックナーが、いよいよ楽しみだ。そのような思いで、休憩時間を過ごしたものでした。

続きましては、メインのブルックナーについて。こちらもまた、素晴らしかった。

テンポは、速からず、遅からず。手元の時計で演奏時間を計っていたのですが、楽章間のインターバルを除いて、正味の時間で65分ないし66分といったところだったよう。恣意的にテンポを揺らしたり、局所的にテンポを落としたり速めたり、といったようなことのない演奏ぶりでの、この演奏時間。

そのようなこともあり、安定感のあるブルックナー演奏だったと言いたい。しかも、必要以上に重くなることもない。総じて、スッキリと纏められていたブルックナー演奏でありました。清澄であり、清潔感が漂ってもいた。そう、澄み切った空気が漂うようなブルックナー演奏だった。そのことは、この第7番においては、とても好ましいことだと思えます。そのような音楽づくりを、この作品は違和感なく受け入れてくれる。

更に言えば、誇張のない演奏だった。攻撃的になるようなことも皆無。音楽づくりの何もかもが、ケレン味がなくて、率直だった。そのうえで、温かみが備わっていた。柔らかみが感じられもした。

と言いましても、決して穏健な演奏だった訳ではありません。金管楽器群をシッカリと浮き立たせていて、一定の輝かしさがあった。また、全体的に適度な推進力を備えていた。音型を弾ませたり、歌わせたり、といった抑揚も、キッチリと付いていた。そう、音楽の弾ませ方や、アーティキュレーションの精妙さなどは、曲想に適ったものになっていて、惚れ惚れするばかりでありました。

重量級でもなければ、軽量級でもない、中量級のブルックナー演奏。しかも、やるべきことをシッカリとやり尽くしていて、充実感タップリな演奏でもあった。そのうえで、精妙であり、表情豊かでもあった。息遣いが自然で、かつ、豊かでもあった。更に言えば、伸びやかでもあり、それでいて、重層感が備わっていた。この作品が持っている生命力が、誇張されることなく放出されてもいた。

ザンデルリンクの音楽センスの高さと、音楽を纏め上げてゆく手腕の確かさが凝縮されていたブルックナー。しかも、繰り返しになりますが、恣意的なとこらや、誇張はどこにもない。そこに、ザンデルリンクの誠実さが感じられもした。

そのようなザンデルリンクの音楽づくりに対して、ブルックナーでも、大阪響は指揮者の意図をシッカリと具現化しながら、献身的に応えていたように思えます。ザンデルリンクの音楽づくりにも依るのですが、清澄な響きをしていました。そして、マイルドであった。音楽が粗暴になるようなこともなかった。団員たちも、きっと、幸福感に包まれながら、そして、充実感を抱きながら、演奏を繰り広げていたことでしょう。

聴き応え十分な、そして、とても素敵な、ハイドンとブルックナーの演奏に触れることができたという満足感を抱きながら、会場を後にすることができました。