鈴木秀美さん&神戸市室内管と、小山実稚恵さんによる演奏会を聴いて

昨日(6/15)は、鈴木秀美さん&神戸市室内管(略称:KCCO)による定期演奏会を聴いてきました。演目は、下記の3曲。

●ハイドン 交響曲第90番

●ベートーヴェン ピアノ協奏曲第3番(独奏:小山実稚恵さん)

●シューベルト 交響曲第7番≪未完成≫

鈴木秀美さん&KCCOは、個人的に大注目しているコンビ。その演奏会だというだけでも期待に胸が膨らみますが、そこに小山実稚恵さんも加わるという豪華な内容。しかも、ハイドン、ベートーヴェン、シューベルトと、ウィーン古典派と、その影響を大きく受けた、3人の偉大なる作曲家による作品を3つ並べているという演目がまた、堪りません。

なんとも魅力的な内容で、心待ちにしていた演奏会でありました。

さて、その演奏会がいかばかりだったかと言いますと、期待を更に上回る素晴らしいものでありました。

それでは、まずは前半の2曲から書いてゆくことに致しましょう。

鈴木秀美さん&KCCOの実演に初めて触れたのは2年前の4月の定期演奏会でのことでした。それから、足繁く通うこととなり、今回が7つ目の演奏会(全て、神戸で開催されたもの)ということになったのですが、この日のハイドンの90番は、これまでで最も大きな感銘を受けたものとなりました。

最初に聴いた2022年4月23日の定期演奏会、そこで採り上げられたハイドンの≪めんどり≫と、シューベルトの交響曲第1番での演奏も、素晴らしかった。この回の演目に対して、鈴木さんは「疾風怒濤」という言葉を使いながら、プレトークで解説されていました。また、あらかじめプログラムに組んでいた作品の演奏が終わり、アンコールで演奏する≪ロザムンデ≫の間奏曲を紹介するに当たって、たった今演奏し終わったばかりのシューベルトの第1番の演奏に対して「まるで運動会のような演奏でした」と述懐されていました。その日の演奏は、こういった表現がピッタリなほどに、激情的であり、煽情的であり、狂乱するかのようなものだったのでした。推進力に満ち、躍動感に溢れたものだった。これで、鈴木秀美さんという音楽家は、途方もない激情家なのだ、という思いを抱いたものでした。

しかしながら、その後の演奏会では、最初に出会った鈴木さんの姿を見ることはできずにいた。なるほど、誠実で篤実で、覇気に満ちていて清新で、逞しい生命力を宿した演奏を繰り広げてくれることが多いのですが、最初に演奏会でのハイドンとシューベルトほどの、鮮烈で赤裸々な演奏に巡り会うことはなかったのです。

そこへゆくと、昨日のハイドンの90番は、2年前の4月の演奏ぶりを彷彿とさせてくれるものでありました。

冒頭の和音からして、力瘤を入れて打ち鳴らされ、壮絶な音楽となっていた。≪天地創造≫の冒頭を思わせるような、力強くて、壮麗なものであった。そして、覇気が漲っていた。そのような雰囲気に満たされた音楽が、序奏部の間、奏で上げられていった。

主部に入ると、一転して、音楽はキビキビと進み始め、生気に満ちたものとなる。旋律は、しばしば木管群に受け渡されてゆくのですが、その様がまた、ウィットに溢れていた。

総じて、運動性に満ちていて、活気に溢れた音楽が鳴り響いていた。それでいて、音を打ち込むような箇所が至る所にあり、音楽が先走るようなことはない。

鈴木さんは、作曲家が書き込んだリピートをカットすることなく、全て励行される。それは、鈴木さんの信条でもありましょう。第1楽章は、主題提示部はもちろんのこと、展開部と再現部にもリピートが施されているようです。しかも、再現部の後にコーダと呼ぶべき楽句が添えられるのですが、そこから展開部の頭にリピートされる。そのリピートがまた、実に効果的に感ぜられたものでした。一度見た光景でありつつも、違って見えてくるようでもあった。

(実際のところ、ここでのリピートだったかハッキリと覚えていませんが、ダイナミクスだったか、アーティキュレーションだったかを、変更させて演奏していたところもありました。それは、第3楽章のメヌエットでのことだったかもしれません。)

しかも、演奏が生き生きとしているだけに、聴いているこちらは、頗る御機嫌な状態で客席に座っている。その御機嫌な時間が、リピートによって引き延ばされることになる。なんとも有難いリピートでありました。リピートしたことによって、音楽が冗長になってしまう、といったものとは正反対なリピートだったとも言いたい。

聴いている間じゅう、幸福感に包まれていたハイドン演奏でありましたが、その中でも、最終楽章は格別でありました。頗る敏捷性が高くて、目まぐるしくて、息つく暇のないような鮮やかな演奏が繰り広げられていた。それはもう、唖然とするほどに。団員も、必死になって鈴木さんに付いて行っていた、といった感じ。手に汗握るようなスリリングな演奏で、聴いている側も必死になって団員を応援したくなる。そんなふうな演奏でもありました。

なんと素敵な音楽なのだろうと、更に言えば、なんと天晴な演奏なのだろうと、聴いていて自然とニヤついてきた。そんな幸せな時間が過ぎてゆく、最終楽章でありました。

なお、この楽章は、1度、さも演奏が終わったかのように打ち鳴らされながらも、「まだ終わりではないですよ」とばかりに続けられる、という仕掛けが施されています。この日の演奏は、その騙しっぷりが実に巧妙でありました。そう、絶妙にブレーキを掛けながら、いったん終わったかのように見せかけていた。そのことを、心から楽しんでいたような鈴木さん。ユーモアたっぷりな人なのですね。聴衆の中には、まんまと騙されて、手を叩き始める人がいました。

そのような、素敵な素敵なハイドンでありましたが、それ以上に強く惹かれたのが、続くベートーヴェンでの小山さんによるピアノでありました。

小山さんは、我が国のピアニストの中では、女王と呼べるような存在だと言えるのではないでしょうか。この日の鈴木さんとの共演を聴いていて、そのように思えてきたものでした。

なるほど、日本人ピアニストとしては、内田光子さんという、別格の境地に達していると言いたくなる方がいます。しかしながら、内田さんは演奏活動の拠点を海外に置いていて、日本人ピアニストと呼ぶには、少し異なる存在となっているように思えてくる。国内を中心に活動されている現役のピアニストとしては、小山さんは田部京子さんと共に双璧をなしているのではないだろうか、と評したくなります。

(物故者としましては、田中希代子さんという、偉大なパイオニアのことが忘れられません。彼女は、ヴァイオリニストの巖本真理さんとともに、日本の音楽界の中でも、数十年の未来を先取りしていた演奏家だったと考えています。)

ベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番の第1楽章は、オーケストラによる長い序奏部を置いています。この日の、鈴木さんによる序奏部での演奏を聴いていると、ひょっとすると鈴木さんは、小山さんのことを日本のピアノ界の女王と看做しているのではないだろうか。そんなふうに思えてきたのでした。鈴木さんは、女王を迎え入れるに相応しい、壮麗にして高貴な音楽世界を築き上げてゆくことに心を砕いていた。そんなふうに思えた、実に立派な序奏部だったのでありました。しかも、句読点をキッチリと打ちながら、目鼻立ちのクッキリとした音楽を奏で上げておられた。キリっとした表情をしていて、毅然とした音楽になってもいた。

プレトークで鈴木さんは、この協奏曲はベートーヴェンによる中期の傑作群の入口となっていて、この作品以降、ベートーヴェンの音楽は巨大なものになってゆく、と語っておられましたが、これは至言だと言えましょう。そのように看做しておられることが具現化されていた序奏部での演奏だった、とも思えます。

ちなみに、鈴木さんも小山さんも、演奏家として長い経歴をお持ちですが、意外なことに、共演するのはこれが初めてとのこと。プレトークでも鈴木さんは、小山さんとの初共演をとても楽しみされていると仰っておられました。

そのような序奏部の間、小山さんは、常に体を揺らしながら、鈴木さんが奏でる音楽の中にドップリと身を浸していた。その姿がまた、実に尊くもあった。なるほど、独奏者によるこのような仕草や、演奏に対する姿勢は、ごく当たり前のことだと言えるのかもしれませんが、小山さんの、音楽に対する誠実さが如実に現れていたように思えてなりませんでした。このことは、3ヶ月ほど前に実演で触れた、アヴデーエワが18世紀管と共演したショパンの協奏曲第1番でも感じたことであります。

さて、小山さんによる独奏が入ってくると、それはもう、なんとも変幻自在な音楽が奏で上げられることとなりました。とは言いましても、奇を衒ったところは微塵もない。格調が高くて、かつ、繊細な音楽が鳴り響いていた。それがまた、この作品が、それぞれの場面で示してくれている性格にピッタリであった。

総じて、毅然としていつつも、繊細で抒情的な美しさに溢れていて、優しさに満ちていた。短調作品とは言うものの、音楽は随所で長調に転調し、そこでは幸福感に満ちた音楽が鳴り響いていた。

(小山さんの顔の表情もまた、優しい眼差しをされていて、幸福感に満ちていた。)

短調作品ならではの凝縮度の高さや、スケールの大きさを示しながらも、息を潜めながらの演奏ぶりを交え、多彩を極めていた。或いは、音楽が嬉々とした表情を浮かべてゆく場面では、音楽が存分に弾んでいた。頗る小気味良くもあった。それでいて、軽々しい音楽にはならない。そういった表情の変化が、極めて自然。そして、意味深かった。

第2楽章に入ると、しばらくの間、音楽はピアノのみによって奏でられます。それは、長いモノローグ。そこでの小山さんによる演奏の、なんと奥深かったことでしょうか。静謐にして、清浄で、心に深く染み渡る音楽となっていた。ここでは、コンサートマスターも目を瞑って小山さんの演奏に聴き入っていましたが(嚙みしめていたと言っても良さそう)、そのような心情になることも無理からぬことに思えたものでした。

そんなこんなに、小山さんの感受性の豊かさを実感したものでした。そして、繊細にして、風格豊かでもあった。グランドマナーの貫かれた演奏だったとも言いたい。そこにまた、女王の風格が感じられたのでした。しかも、居丈高なところは微塵もない、誠実さに溢れた演奏となっていた。

そのような演奏ぶりを通じて、作品の魅力が存分に味わうことのできた演奏になっていた。

鈴木さんによるバックアップについては、ここまでは序奏部のみの言及となっていますが、小山さんのピアノが入ってきて以降もケレン味のない音楽づくりで小山さんをシッカリとサポートされていて、実に立派でありました。

音楽を聴く歓びに溢れた演奏でありました。そして、幸せな時間を過ごすことができたことには、いくら感謝しても感謝し過ぎることはないと言いたくなります。

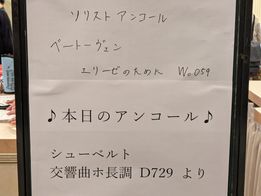

アンコールは≪エリーゼのために≫。

センチメンタルな雰囲気に偏るようなことのない演奏でありました。しかも、俗っぽさが全くなく、格調高かった。過度に音楽を揺らすようなことをせずに、決然としてもいた。それでいて、こちらもまた、表情豊かで多彩を極めていた。

この可憐な作品が、ズシリとした手応えを持った音楽として鳴り響いていた、見事な演奏でありました。

続きましては、メインの≪未完成≫について。こちらもまた、素晴らしい演奏でありました。

気力の漲っていた演奏。この点については、ハイドンの90番においても触れていますが、≪未完成≫もまた、そのような表現ピッタリでありました。

そのうえで、とても潔い演奏ぶりだったとも言いたい。ヴィブラートを極力排しながらの(陰でコソコソと、といった感じでヴィブラートを掛けることもあるのですが、今日は、その割合が低かったように思えました)古楽器的な奏法をふんだんに採り入れていることがまた、そのような印象を強くさせてくれました。とは言え、やはり、鈴木さんの音楽の志向や、音楽への誠実さや、人間性や、といったものが、今日の演奏を潔いものにしていた。そんなふうに言えるのではないでしょうか。

そのようなこともあって、熱気が籠もっていて、逞しい生命力に満ちていながらも、清潔感を帯びた演奏が展開されることとなっていました。

しかも、とても抒情的でもあった。プレトークで鈴木さんは、同じシューベルトによる作品でも、≪ザ・グレート≫は叙事的な性格が強いのとは対照的に、≪未完成≫は叙情的であり、今日は、そのことを強調するような演奏を心掛けたい、といった趣旨のことを仰っておられました。そのような意図がシッカリと汲み取れる演奏だった。そんなふうにも言いたくなります。もっと言えば、情念的でもあった。

とは言え、それらが勿体ぶったものには感じられなかった。それは、鈴木さんの音楽づくりに潔さが備わっていたからでありましょう。そして、音楽への誠実さを裏付けとした演奏であったが故なのでもありましょう。

句読点のハッキリとした演奏。随所で力瘤を入れながら、勇壮な音楽づくりが施されていた。その点では、大交響曲を仰ぎ見るような様相を呈していた。

(この点もまた、ハイドンでの演奏と共通しています。)

そのうえで、決然としていて、気っ風が良くて、変にカロリーが高くなるようなことはなく、脂ぎるようなこともなく、颯爽としていて、野武士のような潔さを備えていた≪未完成≫。ちょっと武骨な感じが漂ってもいましたが、その分だけ真実味が感じられもした。

鈴木さんの美質が滲み出ていた≪未完成≫でありました。

なお、アンコールは、シューベルトが未完成のまま放置してしまった交響曲の断片。第1楽章として想定されていたのでしょう。長い序奏が付けられていて、主部はソナタ形式。その主題提示部までが書き上げられたところで、筆が置かれた作品となっていました。

≪未完成≫との関連で、アンコールで採り上げることにしたと仰っておられました。

そこには、この日の聴衆に対して文献的な価値を示すために演奏することにした、という意図が感じられます。そのユーモアが、まずは、素晴らしい。しかも、文献的価値の観点から、折り目正しい演奏を目指していたようで、ここにも、鈴木さんの篤実さがクッキリと現れていたように思えたものでした。