仲道郁代さんによるピアノリサイタル(西宮公演・5/19開催)を聴いて

今日は、兵庫県立芸術文化センターで仲道郁代さんのピアノリサイタルを聴いてきました。演目は、下記の4曲。

●ベートーヴェン ピアノソナタ第27番

● 〃 ピアノソナタ第13番

● 〃 ピアノソナタ第14番≪月光≫

●シューベルト ピアノソナタ第18番≪幻想≫

ベートーヴェンとシューベルトのピアノソナタをピックアップして構成されているプログラム。しかも、幻想的な性格を帯びた作品ばかりが並べられているという、統一感のある内容となっています。

なお、今回のリサイタルには「夢は何処へ」というサブタイトルが付けられていて、その意味することを、仲道さんはプログラム冊子に次のように書いておられます。

今回の曲たちは、私の中でいうならば、「響きの中にさめざめと泣き続けたい夢」のような曲たちです。

また、次のようにも書かれています。

「ファンタジア(幻想)」という言葉も共通して深く関わっています。ファンタジアという概念には、「何か立ち現れるもの」とか「想念が連なって現れるもの」という歴史的な捉え方があります。想念が湧き起こり、そして往還する、という意味のファンタジアの世界が、今回の4曲のプログラム自体からもお聴きいただけるでしょう。

これらのソナタを、仲道さんがどのように弾くのだろうか。期待に胸を膨らませながら、客席に着きました。

それでは、このリサイタルをどのように聴いたのかについて触れてゆくことに致しましょう。

初夏のこの時期の、西宮での仲道さんのリサイタルは、これで3年続けて聴きに来たことになります。過去の2年は、深い感銘を受けたものでした。

2年前の、ベートーヴェンの≪テンペスト≫や、ムソルグスキーの≪展覧会の絵≫などを採り上げたリサイタルでは、雄弁で、かつ、広壮な音楽世界が描き上げられていたと感じられたものでした。しかも、そこでの音楽は、逞しく、かつ、生き生きと息づいていた。繊細であり、優しさや暖かさを備えてもいた。

昨年は、ベートーヴェンのピアノソナタの第18番から第20番の3曲に、シューマンの≪謝肉祭≫などが加えられたプログラム。ベートーヴェンでは、仲道さんならではと言えそうな抒情性や可憐さを備えていつつ、ベートーヴェンに必要な力感や躍動感にも不足のない演奏を堪能した。しかしながら、ところどころで音楽の流れに淀みが感じられ、ギクシャクしていたようにも感じられたものでした。一方のシューマンでは、清々しくて、冴え冴えとしていながら、シューマンの熱狂や情熱も必要十分に備わっている演奏が展開されていた。ガムシャラに弾いてゆく、といったスタイルではなかったものの、躍動感にも不足のない演奏だったと思われた。

そのような演奏に心打たれた一昨年と昨年でありましたが、本日の演奏は、あまり、私の胸を打たなかった。

それでは、もう少し、詳しく書いてゆくことに致します。まずは、前半のベートーヴェンの3曲から。

本日の仲道さんによるベートーヴェンの演奏は、頗る繊細であり、「儚さ」や「憧れ」といった性格が強かったように思えます。なるほど、ベートーヴェンの作品にも、そのような要素が多分に備わっていると言えましょう。とりわけ、本日は、そのような性質を持った作品ばかりがピックアップされていると見做せる。しかしながら、そのような方向に傾き過ぎていたように思えた。もっと逞しさが欲しかった。もっと雄弁であって欲しかった。もっと音楽がうねって欲しかった。

更に言えば、フレーズの連なりが滑らかでないことが多かったように思えたのも残念でありました。拍節感が希薄に感じられることも多かった。それ故に、構成感のようなものが堅固な演奏とは言い切れなかった。このことは、ベートーヴェンを演奏するに当たっては、深刻な問題だと言えるのではないでしょうか。

そのような中でも、第27番の第2楽章での伸びやかな歌心に満ちた可憐な性格の表出や、第13番の第4楽章に入る直前の経過部での繊細な演奏ぶりなど、惹きつけられる箇所もありました。また、≪月光≫の第1楽章での「ためらい」の表情などは、誠に秀逸でありました。しかしながら、そのような「魅惑」が長続きしない。≪月光≫の最終楽章などは、もっと「焦燥感」に満ちた音楽であって欲しかった。

ということで、不完全燃焼に陥った状態で休憩に突入。と言いつつも、後半のシューベルトのほうが、仲道さんの音楽性には相応しいかもしれない。後半に期待を込めながら、休憩時間を過ごしたものでした。

そのシューベルトでありますが、前半のベートーヴェンと似たような印象を抱くこととなってしまいました。

繊細で、静謐な音楽世界の広がる演奏でありました。頗る儚い。そのうえで、あちらこちらでさざ波の立つような演奏ぶり。それが時に、大きな波となって押し寄せてもくる。

なるほど、シューベルトのピアノソナタには、そのような性質を多分に含んでいて、特に、この第18番には、その傾向が強いと言えましょう。あまりハッキリとした旋律を持たずに、「幻影」が立ち籠めるような音楽だとも言えそう。本日の仲道さんによる演奏は、そのような性質をトコトン強調したものだったと思えます。その点では、このソナタに相応しい音楽づくりだったと言いたい。

そのことを認めた上での話しになりますが、あまりに儚すぎた。骨組みがシッカリとしておらずに、まるで蜃気楼のような音楽となっていた。生気に乏しかったとも感じられた。このソナタにも、逞しさは備わっていると思います。それが、十分に放出されていたとは言い難い演奏となっていた。音楽から、生き生きとした「煌めき」のようなものが、殆ど感じられなかった。それが残念でなりませんでした。

なお、プログラム冊子に掲載されていた、仲道さん自身が執筆された「ノート」には、このソナタのクライマックスは、第3楽章のトリオ部にあると考えておられる旨が書かれていました。ここに、シューベルトが焦がれてやまない世界が表現されているのだ、と。それは、天国的な美しさであったり、安らぎであったり、といったようなものだと見做しておられるようでありました。

トリオ部での演奏には、この箇所に対する仲道さんの思い入れが明確に表されていたと思わずにはおれませんでした。それはもう、ここの部分だけ、他とは切り離された音楽として提示されていたとも言えそうなほどに。訥々と、それでいて、情感タップリに、トリオ部を奏でていった仲道さん。それは、頗る夢幻的な演奏ぶりでありました。今回のリサイタルに「夢は何処へ」というタイトルを付けていた真骨頂のようなものを、このトリオ部での演奏に見出すことができた、といった感じ。ただ、あまりに、他の箇所での演奏ぶりとの開きが大きくて、かなり異質な音楽づくりだったとも思えたものでした。

更に言えば、全曲を通じて当てはまることとして、仲道さんが試みた「繊細にして儚い音楽づくり」を、仲道さん自身が十分に支え切れていなかったようにも感じられたものでした。そのことが、生気の乏しさにも繋がっていたようにも思えた。音楽に必要な「緊密性」が削がれていたようにも感じられた。更には、音楽を揺らしても、それが不自然なものに感じられる、ということに繋がっていたように思えた。

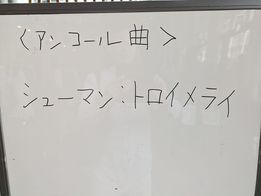

アンコールは、シューマンの《トロイメライ》。まさに、「夢」と題された作品になります。

ここでも仲道さんは、繊細にして儚げな音楽を奏でていきました。旋律を揺らしてもゆく。

しかしながら、そういった演奏ぶりが、画一的に感じられた。私の心に沁み渡ってくる音楽にもなっていませんでした。

総じて、期待外れに終わった、本日のリサイタル。これは、全くの予想外でありました。

仲道さん、このようなピアニストではないと捉えています。次回は、どのような演奏に出会うことができるのでしょうか。期待したいと思います。