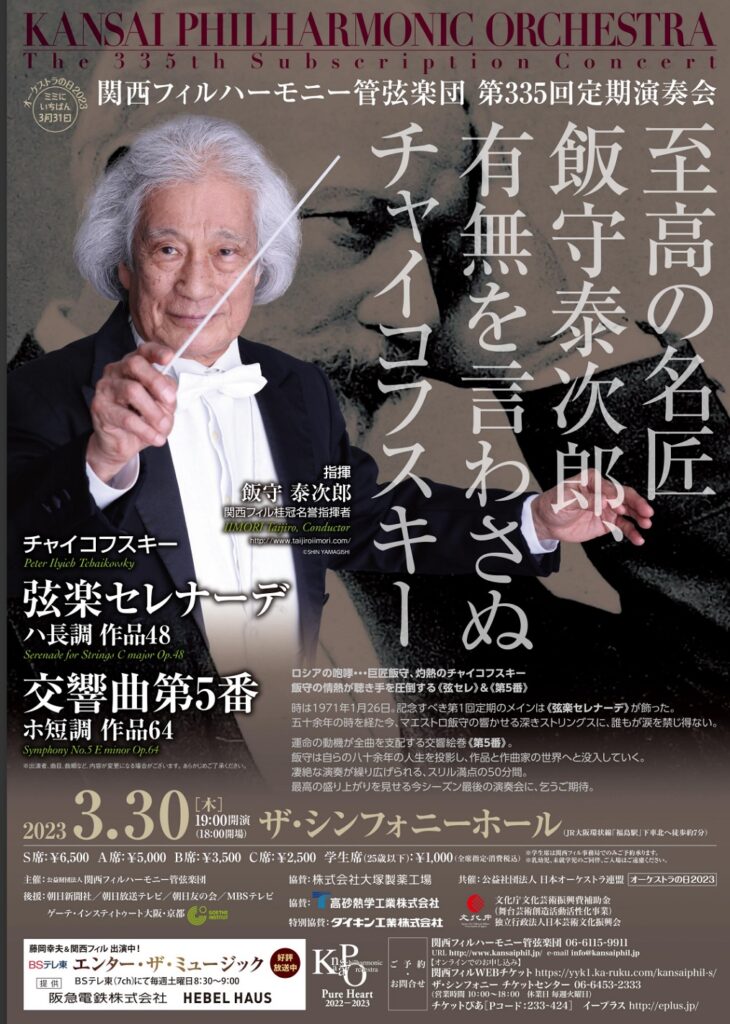

飯守泰次郎さん&関西フィルによる演奏会を聴いて

昨日(3/30)は、飯守泰次郎さん&関西フィルによる演奏会を聴いてきました。演目は、下記の2曲。

●チャイコフスキー 弦楽セレナード

●チャイコフスキー 交響曲第5番

飯守さんと関西フィルの結びつきは、長く、かつ密接。2001年に常任指揮者に就任され、2011年からは桂冠名誉指揮者を務めておられます。ここ最近は、関西フィルのシーズンの最後に(すなわち、3月の終盤に)、定期演奏会を指揮されています。それ以外にも、年に何度か、定期演奏会以外の指揮台にも登っておられる。

さて、私がこれまでに飯守さんの実演に接したのは、2000年代に入ってすぐの時期、東京シティ・フィルを指揮してのベーレンライター版によるベートーヴェンの交響曲チクルスの中の一夜(私が聴きましたのは、≪田園≫をメインに据えた公演)と、新国立劇場でのオペラ公演のうち2014年の≪パルジファル≫と2015年の≪さまよえるオランダ人≫の2回と、合計3回のはずです。それらでの印象は、堅固な演奏だった、ということ。

ベートーヴェンや、ワーグナー、ブルックナーといったドイツ音楽を得意とされている飯守さん。ところが、この日はチャイコフスキーを2作採り上げるということで、ちょっと意外な取り合せのように感じられます。しかしながら、2010年代の初頭に東京シティ・フィルと交響曲全集をライヴ録音で制作されています。チャイコフスキーは、飯守さんが特別な愛着を抱いておられる作曲家の一人なのでしょうね。

その全集は、10年ほど前に東京に在住していた折に図書館で借りて聴いているのですが、ドイツ風のチャイコフスキーと言えそうな、重厚で、ズシリとした手応えの感じられる演奏ぶりだったという印象であります。それでいて、推進力や生命力に満ちていて、エネルギッシュでもあった。

8年ぶりの飯守さんの実演。しかも、チャイコフスキーを実演で接するのは初めて。どのようなチャイコフスキー演奏に巡り会うことができるのだろうかと、胸をときめかせながら会場へと向かったものでした。

この日の演奏会で、まず驚いたこと、それは、飯守さんはこんなにも体力が衰えておられるのかということを目の当たりにしたこと。1940年9月30日のお生まれのようで、今、82歳ということになります。

ますは、ステージへはスタッフに付き添われて入場。更には、指揮台に登るのも、客席の方へ身体を向けてお辞儀をされるのも、スタッフの助けを借りながら。そして、指揮台に置かれた椅子に座って、指揮を始められた。

しかも、そのタクトさばきが、実に痛々しかった。動きは固く、打点はあまり明確ではなく、ブルブルと震わすように棒を振っている(弦楽セレナードの冒頭部分は8分の6拍子となっており、8分音符刻みで6つ振りをされていたため、余計にブルブルと震わせている印象が強くなった)。それだけではなく、拍を正確に刻めていない。得てして、棒が早めに突き進んでしまっていたのです。或いは、拍をはしょって棒を振るようなこともしばしば。この演奏会、一体どうなることやらと、心配になった次第。

しかしながら、演奏が進められるにつれ、ある思いに行きつきました。棒が早めに進んでしまうのは、飯守さんの情熱の証なのではないだろうか、と。飯守さんの身体の中で音楽が渦巻いていて、その奔流を抑えることができずに、棒が先走っているのだろう、と。そう、飯守さんが奏でたかったのは、激流の弦楽セレナードだったのでしょう。

しかしながら、その先走り方は常軌を逸していた。棒の通りに演奏を進めると、あちらこちらで(特に、拍をはしょって指揮した箇所では)音がズレて音楽は破綻してしまっていたことでしょう。そのために、団員が忖度しながら、常識の範囲内での流れで、音楽を奏でていた。この辺りは、飯守さんの指揮の下で何度も演奏を重ねてきている関西フィルだからこその「呼吸感」なのでありましょう。

そのような思いを抱きながら聴き進めていったところ、第3楽章のエレジーで、飯守さんの棒が急に正確になった。この楽章は、全体を通じて3分の4拍子なのですが、飯守さんは、序奏部を6つ振りで指揮をされていました。その、1小節を6つに刻んでゆく棒は、正確に拍を捉えていたのです。しかも、4小節単位で括られるフレーズを、前半の2小節を速めながら急き立てて、後半の2小節で落ち着かせる、といった呼吸で歌い上げようとしていた。しかしながら、関西フィルのメンバーは、その伸縮にはほぼほぼ従わずに、平準化した呼吸のもとに音楽を奏でていた。

20小節間の序奏部が終わると、Poco piu animato(少し、動きを持たせながら)と指示された主部に入り、飯守さんは3つ振りに切り換えた。ここからは、音楽を切々と歌わせてゆくのですが、そのうえで、音楽を存分に伸び縮みさせてゆく。しかも、練習番号のA(43小節目)からは、フレーズを伸縮させずに、ひたすら前へ前へと推し進めるべく棒を振っていた。この箇所は、poco a poco cresc.と書かれていて、途中には念押しするようにsempre cresc.との表記もある。音楽は、どんどんと急き立てられてゆくのであります。飯守さんは、アッチェレランドというよりも、ストリンジェンドを掛けながら、音楽を奏で上げようとしていた。しかしながら、団員が付いてこない。飯守さんの表現したかった「激情」が客席に伝わらずに、もどかしい思いを抱いたものでした。

また、最終楽章の序奏部では、飯守さんは、ぶっきらぼうに音楽を進めたかったのでしょう。棒は、速めのテンポを刻みながらスイスイと振られてゆく。しかしながら、団員は、飯守さんの棒よりも遅めのテンポで、情感を籠めながら弾いていた。飯守さんが目指していた音楽は、ここの場面としては、とてもユニークなものだと言えましょう。しかしながら、ぶっきらぼうに演奏することも一理あるように思えます。情感豊かな第3楽章がDの音で消え入るように終え、同じDの音で開始される最終楽章では、第3楽章での粘り気タップリな感傷と決別する、という意味で。その一方で、団員が採った情感豊かな音楽を奏でるという行き方は、ここの箇所としては、常套的であるように思えます。この辺りにも、飯守さんと団員との間に齟齬が感じられたものでした。飯守さんによるアプローチを、実際の音として聴いてみたかったものです。(しかしながら、タクトさばきを目にしたことによって、飯守さんのここでの思いを汲み取ることができたように思えます。)

最終楽章も、主部に入ると、飯守さんの指揮はちょっと怪しくなった。しかしながら、そこは、団員が補完してゆく。そして、激情的な音楽を奏で上げてゆく。

色々と、もどかしいところもありました。その一方で、飯守さんと関西フィルとの結びつきあっての演奏だったということも否めない。複雑な思いを抱いてしまった演奏でありました。

なお、ヴィオラが充実してのが、聴いていて、とても頼もしい思いを抱いたものでした。

さて、メインの交響曲第5番についてであります。

その印象はと言えば、弦楽セレナードと同様でありました。いや、弦楽セレナードでの演奏以上に、飯守さんのアゴーギクの付け方の鮮やかさに唖然とさせられました。それはもう、曲調に合致しているとしか思えない正確さでした。それ故に、音楽が至る所で「さざ波」を立ててゆく。しかも、あるべくしてある「さざ波」が。

飯守さんによる演奏の神髄は、「アゴーギクの妙」にあるのではないだろうか。そのような思いを、更に強くしたものでした。しかも、そのことは、チャイコフスキーを演奏するに当たって、極めて有効であると思うのであります。

基本的には、前へ前へと、音楽を前進させようとする。そのために、微妙なアッチェレランドが、随所で施される。その一方で、音楽を貯めるべきところでは、じっくりと貯める。粘るべきところは、しっかりと粘る。そのことによって、音楽がうねりまくる。その辺りの「音楽の鼓動」が、誠に素晴らしかった。音楽は、かくのごとく伸縮するべき、との思いを強く持つことのできる演奏ぶりでありました。

そのような演奏ぶりによって、頗る激情的な音楽が奏で上げられてゆく。それでいて、音楽の足取りは堅固。上滑りするようなことはない。

情熱的であり、かつ、堅固で壮健なチャイコフスキー。しかしながら、こちらでもまた、オーケストラが飯守さんの意図を、単純化してしまっているような嫌いが感じられたのでした。飯守さんの異形の音楽づくり(しかし、それは、極めて自然な息遣いをしている音楽のように思えた)を、マイルドな(或いは、常套的な)音楽に仕立て上げてしまっていた、と。特に、音楽家としての本能的な感性に依って編み上げられようとしていたアゴーギクの変化を、平板化する方向に持って行こうとしていたところが、頗るもどかしかった。

飯守さんも、「棒の力」が健在であれば、もっとグイグイと団員を付いてこさせたのではないでしょうか。或いは、飯守さんの棒が、終始正確であれば、団員は、もっと飯守さんの棒を信じて付いていったのではないでしょうか。そう、団員は、飯守さんの棒を「探りながら」演奏せざるを得なかった、というふうに思えたのであります。特に、第2楽章において、その思いを強くしたものでした。

そういったことから導き出された思い、それは、飯守さんがもっと若かった時期に、このような演奏に出会いたかった、というものでありました。きっと、自在感に富んだ、チャイコフスキーの音楽に相応しい演奏になっていたことだろう、と。