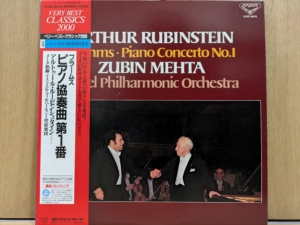

ルービンシュタイン&メータ&イスラエル・フィルによるブラームスのピアノ協奏曲第1番を聴いて

ルービンシュタイン&メータ&イスラエル・フィルによるブラームスのピアノ協奏曲第1番(1976年録音)を聴いてみました。

ルービンシュタイン(1887-1982)は、1976年に演奏活動から引退していますが、当盤は引退の直前にセッション録音されたもの。この時、ルービンシュタインは89歳でありました。

一方のメータは、ちょうど40歳。初出時には、おそらくルービンシュタイン最後の録音になるであろうことと併せて、孫に近い年代の指揮者との共演だとしても、大きな話題をさらったものでした。

ルービンシュタインとメータとが共演しての正規盤は、これが最初で最後になりました。

さて、ここでのルービンシュタインの演奏はと言いますと、気負いのないものとなっています。泰然自若たる演奏ぶりだとも言えそう。

ブラームスが20代の前半に書き上げたこの協奏曲は、若書きゆえの逞しさや、頑健さや、といったものを備えている作品だと言えそうですが、ここでのルービンシュタインの演奏では、そのような性格が強調されることはありません。

(とは言うものの、最終楽章の終わり近くになると、俄然、強靭なピアノ演奏が繰り広げられることとなっています。)

それよりも、伸びやかにして、晴朗な音楽世界が広がってゆくものとなっている。屈託のなさ、のようなものが感じられもする。この辺りは、まさにルービンシュタインならではのことだと言えましょう。老いの感じられない、若々しい演奏ぶりだとも言いたい。

しかも、十分にスケールの大きさを備えている。グランド・マナーの貫かれている演奏ぶりが示されてもいる。この点もまた、いかにもルービンシュタインらしいところ。

更には、第2楽章での感傷的な雰囲気なども、巧まずして描き出されている。

そのような演奏ぶりによって、暖かみを帯びていて、度量が大きくて、かつ、充実度の高い音楽が鳴り響くこととなっています。

もっと言えば、ルービンシュタインの懐に抱かれながら、この作品に接してゆく、といった趣きの感じられる演奏となっています。

そのようなルービンシュタインに対して、メータは、逞しくて頑健な音楽づくりを施しながら、ピアノ独奏を支えてくれています。この協奏曲に必要な、そういった要素を、メータが補足している、といった趣きがある。1970年代後半のメータの、気力の充実した演奏ぶりが反映されているとも言えそう。

ルービンシュタインの最晩年の境地が刻まれている演奏。しかも、それがまた、実に魅力でもある。

そんな、素敵な演奏であります。