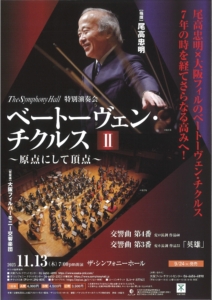

尾高忠明さん&大阪フィルによるベートーヴェン・ツィクルスの第2夜(第4番と≪英雄≫)を聴いて

今日は、尾高忠明さん&大阪フィルによる演奏会を聴いてきました。演目は、下記の2曲。

今日は、尾高忠明さん&大阪フィルによる演奏会を聴いてきました。演目は、下記の2曲。

●ベートーヴェン 交響曲第4番

● 〃 ≪英雄≫

9月に開始され、来年の2月まで5回に亘って繰り広げられるベートーヴェン・ツィクルスの第2夜になります。本日は、第4番と≪英雄≫が演奏されるということで、演目の中身が濃く、かつ、尾高さん&大阪フィルによる精華が存分に確認できるであろう演目だと考え、聴きに行ってきました。

尾高さんは、2017年に大阪フィルのミュージック・アドヴァイザーに着任し、2018年には同楽団の音楽監督に就任されています。その2018年にベートーヴェン・ツィクルスを催しており、それから7年が経った現在、2回目のツィクルスを展開中。

実直な態度の貫かれていて、しかも、気魄の籠った演奏が展開されるのではないだろうか。そんなふうに予想しながら会場に向かったものでした。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて書いてゆくことに致します。

ホール入口横、イルミネーションが光っていました。

先週の金曜日には、まだ点灯していませんでした。

いよいよザ・シンフォニーホールも、クリスマスに向けて気分を盛り上げてゆくようです。

まずは、第4番について。

いやはや、素晴らしい演奏でした。このコンビによるベートーヴェン、昨年10月の京都公演での≪田園≫が、総じて踏み込み不足な演奏だったと思えてならず、あまり共感できるものでなかったこともあり、実を言いますと、今回のベートーヴェン・ツィクルスには一抹の不安を抱いていたのでした。あの≪田園≫と似たような心情を抱いてしまうのではないだろうか、と。しかしながら、出だしの十数小節を聴いて、そのような心配は霧散しました。なんとも充実したベートーヴェン演奏が繰り広げられていったのであります。

弦楽器のプルトの数は6-5-4-3-2.5。決して大きな規模が採られていた訳ではありませんが、ベートーヴェンを演るには(特に、第4番を演るには)、このくらいが丁度良いのかもしれません。十分に厚みがありつつ、過度に音がダブつくようなことはなかった。とりわけ、低音がシッカリと効いていたことが、響きに安定感を、ひいては演奏に安定感をもたらしていたと言いたい。

演奏ぶりはと言うと、全編を通じて誠実にして、堅固なものでありました。ケレン味のない音楽づくりが為されていて、恣意的な表現は、一切見受けられませんでした。

ベートーヴェンが楽譜に記した音楽を、忠実に現実の音にしてゆこう。そうすれば、自ずと充実した音楽が鳴り響くことになるのだ、といったような意思の感じられる演奏ぶりだったとも言いたい。両端楽章の主題提示部をキチンとリピートしていたことも、そのような姿勢を考えると、至極当然のことだと言えましょう。

更には、第1楽章の169小節目からの4小節間はfで173小節目からはffになる、といった、ベートーヴェンに特有の階段状にダイナミクスが切り替わるという表現法も、確実に実行されていました。それは、目に見える形で実行されていて、尾高さんの意志が滲み出ていたと思えてならなかった。本日の演奏に対する姿勢が、クッキリと現れていた瞬間だったと言いたい。

ちなみに、第1楽章の序奏部で、通常はアルコで弾くところをピチカートで奏でていた(26-29小節目)のは、校訂版に依るものなのかもしれません。

そのような、楽譜への誠実さに加えて、音楽づくりもまた、なんとも見事でありました。生気に満ちていて、かつ、堂に入ったものだったと言いたい。おしなべて、やや速めのテンポを採りながら、キビキビとした音楽づくりが為されていた。愉悦感に満ちてもいた。そして、頗る明朗な音楽となっていた。そんなこんなによって、頗るチャーミングな音楽が鳴り響くことになっていて、それがまた、この作品に相応しかった。

「あぁ~、なんと魅力的な音楽なのだろう。」

そんな感慨に浸りながらの、30数分間でありました。

ここからは、メインの≪英雄≫について。こちらでも、充実の演奏が繰り広げられました。

プルトの数は7-6-5-4-3と、前半よりも増強されていました。その分、音楽に逞しさが増して、壮麗さが加えられたように感じられたものでした。とは言え、響きがダブついたり、重々しくなり過ぎたり、といったようなことはない。冒頭で2回鳴らされる和音も、キリッと引き締まったものになっていました。

そして、第4番と同様に、楽譜に忠実でいよう、という態度が貫かれていました。第1楽章の主題提示部でのリピートは、当然の如く敢行されていた。更には、第1楽章のコーダの部分、トランペットが旋律を吹く箇所(655小節目以降)では、トランペットが旋律を最後まで朗々と吹くのではなく、楽譜通りに演奏されていました。本日の尾高さんによる姿勢からすれば、これも至極当然のことと思えたものでした。

更には、第4番でも触れましたように、ベートーヴェンが随所で施している、f⇒piu f⇒ffといったような形で、階段状に音量を増してゆく音楽づくりも、忠実に実行されていた。いや、確実に実行されていた、と表現したほうが適切でありましょう。このことによって、ベートーヴェンがどのようにエネルギーを蓄えようと考えていたのか、そして、どこでそのエネルギーを放出しようと考えていたのか、ということを、手に取るように聴き取ることのできる演奏になっていた。楽譜はいわば設計図になる訳で、ベートーヴェンが設計した通りに音楽が再現されていった。そんなふうにも言いたくなる演奏が、目の前で繰り広げられていたのだと言いたい。

そのうえで、実に生気に富んだ音楽が奏で上げられていった。コケ威しなところは皆無で、音楽が空転するようなことは微塵もない。それでいて、大人しい演奏になるようなことは全くない。なるほど、気負いのない演奏ぶりだったのですが、この作品に相応しい勇壮な音楽世界が広がっていった。しかも、その勇壮さは、とても格調高いものだった。まろやかさを備えてもいた。

更には、身のこなしが頗るしなやか。音楽が硬直するようなことは皆無でした。この辺りは、大阪フィルの献身的で、かつ、柔軟な対応に依るところも大きいように思えたものでした。そう、本日の2曲での大阪フィルの演奏ぶりは、普段にも増して柔軟だったように思えた。そして、響きが艷やかでまろやか。力づくで演奏するようなことは全くなかったものの、十分に力強くて、充実感タップリな音が鳴り響いていた。また、アンサンブルが精緻でもあった。それも、必死になって演奏しています、といった素振りを見せずに、余裕を持ちながら演奏を展開していた、といった感じ。そうであるが故に、気負いがなくて、かつ、演奏全体にまろやかさを感じることになったのでありましょう。

また、凝縮度の高い音楽が奏で上げられていながら、良い意味での開放感があった。この辺りも、この作品に相応しいと言えましょう。第4番では、明朗で快活な音楽世界を前面に押し出していたことを思うと、両曲の性格の違いをクッキリと描き分けていた演奏だったとも言えそう。

更には、第2楽章での、長調から再び短調に戻ってしばらく経ってからの高らかに奏で上げられる箇所や、最終楽章の長いコーダ部の中で、ホルンが主体となって音楽を勇壮に奏で上げる箇所など、ここぞという箇所では、リミッターを外したかのように壮大な音楽を鳴り響かせてもいた。

いやはや、エロイカ交響曲の素晴らしさが誇張されることなく示された、見事な演奏でありました。このことは、第4番においても然り。

ベートーヴェンの音楽を満喫しながらの、大きな歓びを得ることのできた演奏会だった。そのような思いを胸に、満ち足りた気分で帰路に就いたものでした。