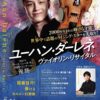

菊池洋子さんと郷古廉さんらN響の弦楽器奏者による室内楽コンサート(シューベルトの≪ます≫ 他)を聴いて

今日は、兵庫県立芸術文化センターで、菊池洋子さんと郷古廉(ごうこ すなお)さんらN響の弦楽器奏者による室内楽を聴いてきました。

N響のメンバーは、下記の通りでありました。

ヴァイオリン:郷古廉さん

〃 :村尾隆人さん

ヴィオラ :村上淳一郎さん

チェロ :宮坂拡志さん

コントラバス:本間達朗さん

演目は、下記の2曲。

●ショパン ピアノ協奏曲第1番(室内楽版)

●シューベルト ピアノ五重奏曲≪ます≫

昨年の12月に、スダーン&兵庫芸術文化センター管との共演によるブラームスのピアノ協奏曲第1番を聴いて、強い感銘を受けた菊池洋子さん。そこでの演奏は、暖かみを帯びていて、しかも、媚を売るようなところが微塵もない、率直なものでありました。若きブラームスが生み出した協奏曲を、多感にして、センシティブに紡ぎ上げてくれてもいた。そして、響きは実に柔らかであった。それでいて、あの協奏曲に不可欠な力感にも不足がなかった。

そんな菊池さんが、3年前よりにN響のコンサートマスターを務めている郷古さん(昨年の4月には第1コンサートマスターに就任)をはじめとしたN響の弦楽器奏者たちを相手に、室内楽でどのような演奏を聞かせてくれるのか、とても楽しみでありました。

ちなみに、郷古さんは、2022年2月に、飯森範親さん&日本センチュリー響との共演でブラームスのヴァイオリン協奏曲を聴いていますが、リリシズムの人のようだと感じたものでした。音楽づくりや、響きやが、極めて繊細。そして、抒情性や、儚さや、といったものを前面に押し出していた。そのうえで、必要に応じて、扇情的な演奏ぶりを示すこともあった。そのような郷古さんがリードすることになるのであろう弦楽器群にも、大きな期待を抱いていました。

しかも、ショパンのピアノ協奏曲第1番の室内楽版もさることながら、シューベルトの≪ます≫が演奏されるという、なんとも興味深い演目。本日のメンバーが、室内楽作品の傑作の一つであります≪ます≫で、どのような演奏を繰り広げてくれるのだろうか。きっと素敵な≪ます≫に出会えるのだろうと、心を弾ませながら会場に向かったものでした。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致しましょう。

まずは、前半のショパンから。

いやぁ、菊池さんが素晴らしかった。まさに独壇場、といったところ。弦楽5部による周囲は、「添え物」といった感じになっていました。ショパンの協奏曲でのオーケストラパートは、もともとが添え物的な性格を持っていると言えそうですが、管楽器のいない弦楽5部だったということによって、しかも、各パートが1人ずつだけだったとなると、ピアノに太刀打ちできようはずがありません。そのこともあり、ピアノの1人舞台に例えられるような音楽になったのだと言いたい。

とは言うものの、とても充実度の高い演奏になっていました。それは、とりもなおさず、菊池さんによる感受性豊かな演奏ぶりの賜物だったと言えましょう。

とても繊細で、柔らかみを備えたピアノ演奏となっていました。それは、昨年の12月に聴いたブラームスのピアノ協奏曲での演奏の延長線上にあったものだと言えましょう。そのうえで、頗るニュアンス豊かだった。ショパンに特有の抒情性や哀愁にも不足はなかった。とは言うものの、決してひ弱な音楽になっていた訳ではありません。芯のシッカリとした音楽が奏で上げられていた。息遣いが、頗る豊かでもあった。しかも、そこには誇張が一切なかった。感じ切った音楽が、淀みなく流れてゆく、といった演奏になっていたのであります。

そんなこんなによって、惚れ惚れするほどに美しい音楽が鳴り響くこととなっていた。

更には、伴奏の音が薄かったこともあり、ピアノパートが克明に聞き取れた。そのことによって、曖昧なところの一切ない明瞭なピアノ演奏をつぶさに追うことができた、という感慨を抱くこととなった。しかも、響きは頗る美しかった。その辺りも含めて、間然するところのないピアノ演奏でありました。

弦楽器群は、確かに添え物のようではありましたが、室内楽ならではの凝縮度の高さが備わっていて、こちらも、なかなかに立派でありました。響きは薄かったのですが、音にハリがあって、音にスピード感を持たせるべき箇所では、引き締まっていながらも伸びやかな音楽が鳴り響いていた。更には、十分に艷やかでもあった。

編曲物ということで、随分と損をしたところがあったと思われ、可哀想でもありました。メインの≪ます≫に期待、ということで、休憩時間を過ごしたものでした。

ここからは、≪ます≫について。

前半のショパン以上の感銘を受けました。それは、もともとの編成通りの演奏だったから、ということに依るところが大きい。弦楽器群も、ピアノに伍しての音楽を奏で上げてくれていました。

それにしましても、菊池さんは、なんと魅力的なピアニストなのでありましょう。基本的には、とても楚々としている。頗る端正で、格調の高い音楽を奏で上げてゆく。響きがピュアであるところが、より一層、清潔感を引き立たせてくれている。音の粒立ちが鮮やかでありつつも、音に暖かさが備わっている。

そのようなピアニズムによって奏で上げられるシューベルトの音楽が、悪かろうはずがありません。それはもう、珠のように美しいシューベルト演奏となっていました。

しかも、表情に奇を衒ったところが全くない。息遣いが頗る自然でもあった。流れがしなやかでもあった。≪ます≫のピアノは、このように弾いてもらいたいと望む、まさにそのような姿をした演奏が目の前で展開されていったと言いたくなるほどに、魅惑的なピアノ演奏でありました。

こんなにも美しくて、自然な表情をしていて、格調の高い≪ます≫には、そうそう出会うことはできないだろう。そんな思いを噛み締めながら、聴き進んでいったものでした。

そのような中でも、白眉は第2楽章だったと言いたい。夢の中をたゆたうような美しさが備わっていた。確かに儚げではあったのですが、輪郭が明瞭で、実在感の強い音楽になっていた。そう、ここのところが菊池さんの凄いところで、どんなに音楽が繊細な姿を示しても、朧げにならずに芯がシッカリとしているのであります。

更には、第3楽章や、第5楽章での、リズミカルな動きに対しても、鋭敏な演奏ぶりが示される。第5楽章などは、音楽が可憐にコロコロと転がってゆくような趣きを湛えていた。また、第3楽章では、粗暴になるようなことは微塵もない中で、逞しさを備えた音楽が鳴り響いていた。

総じて、過剰にならない範囲で、ギャラントな雰囲気を湛えた演奏となっていました。しかも、十分に優美だった。そのような演奏ぶりが、≪ます≫にはとても相応しかった。

また、有名な変奏曲による第4楽章では、表情の変化が、誇張されることなく巧みに表現されていて、息を飲む瞬間の連続だった。

(もっとも、第4楽章に限らず、ショパンにおいても、≪ます≫においても、息を飲む瞬間の連続だったのですが。)

これ以上の≪ます≫のピアノ演奏は望むべくもない、と言いたくなる、見事な演奏でありました。そのことによって、作品の魅力も相まって、珠玉の音楽に触れることができた、といった思いを抱くに至ったものでありました。

そのような菊池さんによるピアノ演奏のみならず、弦楽セクションも見事でありました。

郷古さんのヴァイオリンは、キリッとしていつつも、頗る艷やかだった。しかも、両端楽章でとりわけ顕著だったのですが、弾力性の大きな演奏ぶりが繰り広げられていた。音楽が存分に弾んでいて、歓びに溢れていた。嬉遊性の高い演奏ぶりだったとも言いたい。このような性格は、《ます》においては、とても好ましいことだと言えましょう。

そのうえで、音楽への対応が、とても実直でしなやかだったとも思えた。歌い上げ方に気負いがなく、かつ、素直でもあった。しかも、凛とした佇まいをしてもいた。それでいて、繰り返しになりますが、ヴァイオリンならではの艷やかさを十二分に備えてもいた。

堅実でありつつ、感覚的な歓びも喚起させてくれるヴァイオリンだったと言いたい。そして、凛々しくありつつも、適度に情熱的でもあった。そのような演奏ぶりは、3年前に聴いたブラームスの協奏曲での演奏を彷彿とさせるものでありました。

そのような郷古さんがリードする弦楽器群は、均衡の取れたアンサンブルを展開していたと言えましょう。あるパートが原因となって音楽が引っ込んでしまったり、ムラができてしまったり、といったようなことはありませんでした。ヴィオラは、シッカリと全体を支えていた。チェロは朗々としていて、滑らかで、かつ、艷やかでもあった。旋律を奏でる際は、歌謡性豊かに歌い上げていった。更には、コントラバスも、旋律が回ってくると、ブレのない音程で豊かに歌い上げてくれていた。

そんなこんなの弦楽器群によって、より一層ピアノの素晴らしさが引き立ってくる。それはまさに相乗効果であり、アンサンブルの妙味が詰まっていたと言いたい。

しかも、5人ともによそよそしさが無かった。全員が、とても率直に、そして真摯に音楽を奏で上げていた。であるからこそ、作品の魅力を等身大の姿で提示するような演奏になっていたのだと言いたい。そんな、見事な≪ます≫でありました。

なお、些細なことでありますが、不満を一つ。第1楽章のリピートは、敢行して欲しかった。こんなにも曲想に沿った演奏で、かつ、端正な演奏であれば、リピートすることによって、より一層の形式美を獲得することができたように思えたからであります。しかも、聴き手は、その分だけ、長い時間、至福の時に浸ることができた訳でもありますし。

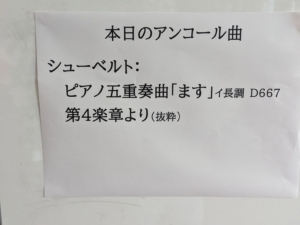

アンコールは、第4楽章のコーダ部以降が演奏されました。これも、もう少し前から(例えば、チェロによる独白のような箇所から)演奏してくれれば、もっと、アンコールでの音楽世界に浸ることができたのに、と少々残念でありました。とは言いながらも、チャーミングな第4楽章での演奏を反芻することのできた、素敵なアンコールになったのも確かでありました。

なお、蛇足になりますが、菊池さんは、ショパンは暗譜で演奏していましたが、≪ます≫では楽譜を見ながらの演奏となっていました。やはり、≪ます≫を暗譜するほどにレパートリーに採り入れるピアニストというのも、少ないのでしょうね。