イッサーリスや堤剛さんらによる、「チェリストたちの夜会」と銘打たれた演奏会の西宮公演(10/17開催)を聴いて

昨日(10/17)は、「チェリストたちの夜会」と銘打たれた演奏会の西宮公演に行ってきました。

出演は、イッサーリスに、堤剛さん、横坂源さん、上野通明さんという、錚々たるチェリストたち。そこに、ピアニストの沼沢淑音さんも加わっての演奏でありました。

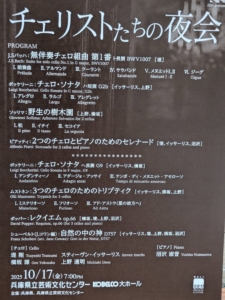

演目と、それぞれの作品での演奏者は、お手数ではありますが、添付写真をご覧いくださいますよう、よろしくお願いいたします。

チェロの名手たち4人が集まっての、豪華なリサイタル。昨夜は東京の浜離宮朝日ホールで開催されていたようです。

横坂源さんは、初めて名前を聞くチェリストでありますが、今年38歳になる中堅の奏者だとのこと。更には、イッサーリス、堤剛さんの実演に触れるのは、これが初めてになります。

まずは、今年83歳になった堤さんの実演を聴けるのが、なんとも嬉しいところ。しかも、その堤さんによるバッハの無伴奏チェロ組曲第1番で幕を開けるというのが、頗る贅沢に感じられたものでした。いきなりメインディッシュが供される、といった趣きだと言えましょう。また、ボッケリーニの作品が、イッサーリスと上野さんによる組合せに、イッサーリスと横坂さんによる組合せと、異なるコンビで演奏されるのも、興味が引かれるところでありました。

エンターテイメント性の強いコンサートとなるかもしれませんが、精神性の深さのようなものを汲み取ることのできるコンサートにもなるのではないだろうか。更には、音楽に触れる歓び、といったようなものも感じられるのではないだろうか。そんな、多様な面白さを秘めたコンサートになることを期待しながら会場に向かったものでした。

ところで、阪急電車が夕方5時半頃に神戸線の武庫之荘駅で発生した人身事故のため、大阪梅田から西宮北口の間が運転見合わせ。やむなく、大阪駅からJRで西宮駅まで移動することにして、ホールに到着したのは開演時刻の19時ちょうど。

私にとっては、この日の目玉の一つだった堤さんによるバッハが聴けなくなるかもしれない。「やられた!!」と思ったのですが、阪急電鉄の事故を考慮して開演時刻を19:15にずらしてくれていました。いやぁ、助かりました。

それでは、この日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致しましょう。

エンターテイメント性の高い演奏会になるのではないだろうか、と想像していたのですが、決してそのようなことはありませんでした。なるほど、前半の3つ目で演奏されたソッリマの作品は、クラシック音楽に縛られないような、躍動感のある音楽になっていましたが、決してライトな感覚による音楽にはなっていなかった。全体を通じて、浮ついたところの殆ど無い、香り高い音楽が繰り広げられていました。

(アンコールでは、肩の力を抜いた作品が披露され、僅かながらに娯楽性を持たせていた、といった感じになっていましたが。しかも、とてもインティメートな雰囲気を湛えたアンコールになっていた。この辺りについては、後ほど詳しく触れたいと思います。)

そのような中で、やはりと言いましょうか、イッサーリスの敏捷性が高くて、かつ、伸びやかな演奏ぶりが素晴らしかった。なおかつ、響きがとても艷やか。そして、奏で上げてゆく音楽にハリがある。それでいて、滑らかでもある。そんなこんなによって、自在感に溢れていて、かつ、雄弁な音楽を奏で上げてくれていました。

また、前半の最後に置かれていたピアッティの作品の中では、掌を上にかざして、「音楽よ、羽ばたいてゆけ」といったような仕草をしていたのが、とても印象的でありました。イッサーリスの音楽への接し方の一端を覗き見たようにも思えたものでした。

さて、冒頭での堤さんによるバッハは、実に滋味深いものとなっていました。なるほど、高齢からくる衰えは隠せないと見え、音楽に強靭さはない。それよりももっと、柔和なものになっていた。そして、滑らかさに欠ける演奏になりがちでした。しかしながら、バッハの無伴奏の第1番という、間違いなくチェリストの根幹を為すレパートリーだと言えそうな、そして、チェリストとしての全てのスタートがここにあると言えそうなこの作品を、真摯に奏で上げていった堤さん。

ところで、第3曲の「クーラント」まではリピートをシッカリと敢行していたのには驚かされました。かなりの高齢だというのに。堤さんの音楽への責任感の強さ故なのでありましょうか。

そのうえで、第3曲では、高齢とは思えない小気味良さが感じられたのには驚かされました。軽妙さを備えてもいた。更には、第4曲目の「サラバント」では、途中、感極まったかのように雄弁な語り口が顔を覗かせたのにも、ハッとさせられました。

総じて、堤さんがもっと若かった頃に(それは、できれば20年か30年ほど前で、堤さんが50代か60代の前半辺りだった頃に)実演に触れたかった、といった思いがもたげてくる演奏ではありましたが、「今、自分は、堤さんの実演に触れているのだ」という感慨が込み上げてきたことも含めて、胸を熱くしながら聴き進めていったものでした。

なお、演目ごとに編成や演者が変わってゆくこともあって、曲の合間にステージ上の転換が必要となり、その時間を埋めるために出演者によるトークが挟まれていましたが、上野さんと横坂さんは、堤先生(この2人にとって、堤剛さんは「先生」と呼ぶべき存在なのであります)とイッサーリスさんという憧れの奏者との共演が実現して、夢のようだと語っておられたのが印象的でした。そしてそれは、まさに本音だったことでありましょう。

この日の演奏会、押しなべて深い感銘を受けたのですが、例外だったのは、後半の冒頭で演奏されたイッサーリスと横坂さんによるボッケリーニ。と言いますのも、セカンドを弾いていた(すなわち、主として伴奏を担っていた)横坂さんが、音楽の流れに乗り切れずに、メロディを奏でるイッサーリスの足を引っ張るような形になっていて、そのことによって、実に居心地が悪かったのであります。

前半のボッケリーニでは、イッサーリスがファーストを弾き、上野さんがセカンドを弾いていました。そこでは、上野さんは、音楽の流れを損なうようなことはなかった。雄弁な伴奏、とまでは言い切れなかったものの、シッカリとしたアンサンブルを繰り広げてくれていたのであります。しかしながら、横坂さんは、後手後手になりながら弾いていた。

横坂さん、ボッケリーニ以外の作品では、このような印象を与えるような弾き方になっていなかったのに、何故だったのでしょうか。

ボッケリーニの作品は、勢いで弾くことができずに、折り目正しさを必要とすると言えましょう。いわば、誤魔化しの効かない音楽。横坂さんが、ボッケリーニ以外で誤魔化しをしていたとは言いません。そのことを断ったうえで、ボッケリーニの音楽が持っている(或いは、ボッケリーニが活躍していたバロック期から古典派の時代の音楽が持っている)、折り目正しさを必要とするという性質に、横坂さんの音楽への適合性の如何が、著しい形で現れた結果なのだろうか。そんなふうに想像したものでした。しかも、ソロのための音楽ではなくてアンサンブル音楽においては、そのような問題が、より一層顕著に露呈してしまうようにも思える。

ここで、少し気になっていたのは、上野さんと横坂さんによるデュオだった前半のソッリマで、上野さんは柔軟性を持って弾きこなしていたのに対して、横坂さんは、少し形に嵌った感じで弾いていたように思えたこと。更には、横坂さんは、ゴリゴリと弾く、といったようにも感じられたものでした。横坂さんは、アンサンブル奏者としてよりも、ソリストとしての適性を持っているのではないでしょうか。この辺りにも、ボッケリーニでの演奏において、上野さんと横坂さんの演奏ぶりに異なった印象を抱いた要因が潜んでいるのかもしれません。

さて、後半冒頭のボッケリーニには幻滅してしまったのですが、続くムストネンでは、見事な演奏が展開されていました。なお、この作品、ピアニストとして大活躍している、あのムストネンが作曲さしたものなのでありました。

ここでは、イッサーリス、横坂さん、上野さんと、精緻なアンサンブルが展開されていました。凝縮度が高くもあった。第3曲目は「星の彼方へ」と副題が付けられていますが、形式としてはパッサカリアのようでした。

(プログラム冊子にも、演奏前のトークでも、パッサカリアの形式に則っているということは触れられていませんでしたが。)

そのようなこともあって、現代的な感覚を持ち合わせていつつも、古典的な様式美を備えている音楽になっていました。演奏もまた、そのような性格を描き上げるに相応しい、厳格さを持ち合わせたものだったと言いたい。

また、旋律は、主としてファーストを担当していたイッサーリスが弾くこととなっていたのですが、フッとサードの上野さんに旋律が回ってきた際に、とても艷やかで伸びやかな音楽が聞こえてきたのには、ハッとさせられました。上野さん、やはり、何気ないところでも存在感を発揮してくれる、なんとも素敵なチェリストだということを思い知らされたものでした。

最後の2曲では、堤さんも加わっていた(前半も含めると、堤さんがアンサンブル作品を弾いたのは3曲)のですが、バッハの無伴奏での演奏ぶりと比べると、随分と伸びやかな演奏を披露してくれていたようでした。チェロならではの、朗々とした歌を前面に押し出そう、といった気概が感じられもした。若い奏者の中に入ると、堤さんは、やはり衰えが感じられ、それを年季によって培った「音楽性」でカバーしよう、といった演奏ぶりだなと思えたのですが、やはり、随所でチェリスト魂のようなものが疼くのでありましょう。そんなふうにも思えたものでした。

また、最後の2曲では、沼沢さんのピアノにも感心させられました。シューベルトの冒頭では強奏を見せていたのですが、それ以外では、頗るデリケートな音楽を奏で上げてくれていましたそれでいて、錚々たるチェリストたちに臆することなく、シッカリと支えていた。人間性の豊かさや、音楽性の高さのようなものが感じられるピアノ演奏でありました。

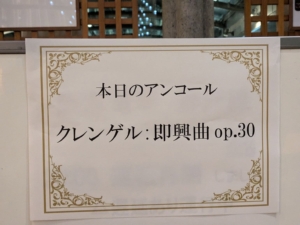

アンコールは、クレンゲルという作曲家による≪即興曲≫という作品。ここでは、ピアノは加わらずに4本のチェロで演奏されていました。

その音楽はと言いますと、色々なモチーフが現れた末に、最後にメンデルスゾーンの≪結婚行進曲≫が顔を出す、といったものでした。演奏前に堤さんが、最初のうちは、これは一体何なんだ、といったふうに思われるかもしれませんが、最後になって「ああ、これか!!」となるでしょうから、そこを楽しみに待っていてください、と紹介されていたのが頷けました。

その≪結婚行進曲≫が現れる直前には、ウェーバーの≪魔弾の射手≫の第3幕で花嫁のアガーテを囲んで歌われる乙女たちの合唱の一節も顔を覗かせていたようでした。そのことからすると、結婚をモチーフにした作品なのかもしれません。

そのアンコールでの演奏はと言えば、とても和気あいあいとしたものでありつつも、やはり、浮ついたところがなく、真摯な音楽になっていた。しかも、チェロという同じ楽器4本のみで奏でる音楽という、親和性の高さから来るハーモニーの美しさや、響きの豊かさが存分に感じられた。それ故に、とてもインティメートな音楽になっていた。

今晩のコンサートのラストを飾るのに相応しい、素敵なアンコールでありました。最後が結婚行進曲だったことも、ハッピーエンドを演出していたと言えそう。

開演が15分遅れだったということもありまして、終演は21:45くらい。帰りは、西宮北口から大阪梅田方面の阪急電車は運転再開していたのですが、ダイヤは乱れていました。但し、十三から京都方面は、ダイヤ通りの運行。

人身事故が様々な局面で影響して、帰宅は予想していた時刻よりも30分ほど遅くなってしまいました。人身事故に振り回された半日となりましたが、演奏会を頭から終わりまで全て聴くことができ、なおかつ、演奏会の内容には大いに満足して帰宅ができた。そんな、結果オーライな半日でありました。