辻彩奈さんをソリストに迎えての、ロフェ&大阪フィルによる京都公演(オール・ブラームス・プロ)を聴いて

今日は、毎年10月に開催されている大阪フィルの京都特別演奏会を聴いてきました。指揮は、フランス生まれのロフェ。演目は、下記の2曲でした。

●ブラームス ヴァイオリン協奏曲(独奏:辻彩奈さん)

●ブラームス 交響曲第4番

今年はオール・ブラームス・プロ。昨年の京都特別演奏会は、尾高忠明さんの指揮によるオール・ベートーヴェンでありました。

ロフェは、N響をはじめとして日本の数多くのオケに来演しており、大阪フィルの指揮台にも度々登っているようですが、私が実演に接するのは初めてになります。はたして、ブラームスでどのような演奏を繰り広げてくれるのか、興味津々でありました。

また、ソリストに辻彩奈さんを迎えているところも、とても魅力的。

彼女の実演は、2022年にブルッフの≪スコットランド幻想曲≫、2024年にはシベリウスのヴァイオリン協奏曲を聴いていますが、見事な演奏ぶりに魅せられたものでした。清々しさと濃密さとを併せ持った音楽づくりが示されていた。そして、表情がエキセントリックになるようなことは微塵もなく、豊醇な音楽を鳴り響かせてくれていたものでした。

しかも、音が実に艶やかで美しい。高音は凛としていて、かつ、伸びやか。中低音にはふくよかさが感じられた。そのうえで、過度に華やかになるようなことはない。音楽が浮足立つようなこともない。

それはもう、ヴァイオリン音楽を聴く歓びを堪能することのできた、惚れ惚れするほどに素晴らしい演奏でありました。そのような辻さんが、本日はどのようなブラームスを聞かせてくれるのだろうか。きっと素晴らしい演奏になるのだろうと大きな期待を寄せながら、会場に向かったものでした。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

まずは前半のヴァイオリン協奏曲であります。

ソリストも、指揮者もオーケストラも素晴らしかったのですが、聴きものは、やはりと言いましょうか、辻さんでありました。

本日の辻さんによる演奏、それは、なんとも強靭なものでありました。楽器が存分に鳴り切っていた。それ故に、ハリがあって、骨太でもある音が、聴き手にダイレクトに伝わってくるものでありました。更には、音楽がホールいっぱいに満ちてゆく、といった趣きもあった。

それでいて、音楽が雑になるようなことはない。なるほど、体当たり的な演奏ぶりで、時に音が僅かに汚れそうになったりもしていたのですが、そのようなことを厭わずに、迫真の音楽を奏で上げていった。そして、音楽に没入してゆく。その心意気は、実に潔く、胸がすくものでありました。

しかも、基本的には、響きは艷やかで頗る美しい。であるからこそ、音が汚れそうになっても、完全に汚くなることはなかったのでありましょう。そして、これまでに接してきた実演と同様に、高音部での艷やかな響きは、惚れ惚れするほどに美しかった。ただ美しいだけではなく、気魄が籠もっていて、緊迫感を秘めている音が鳴り響いていたとも言いたい。

更には、テクニックも万全。ただ、そのことをひけらかすような素振りが一切感じられないところが、なんとも尊い。それは、技術的な観点のみならず、演奏全体にも当てはまりましょう。そう、どこにもハッタリのない、率直な音楽を志向してゆく、といった姿勢が貫かれていたのであります。

そのような演奏ぶりによって、バイタリティに溢れていて、熱気に満ちた音楽が鳴り響くこととなっていた。なおかつ、頑健で豊饒な音楽でもあった。

その一方で、第2楽章をはじめとして、必要に応じて音楽を連綿と歌わせてゆく。しかも、その様は、とても伸びやかであり、率直でもあった。そう、表現の幅が頗る広いのであります。更に言えば、そういった表情が、作品への共感から生まれてきたものに他ならない、と思わずにはおれなかった。

辻さんはやはり、ヴァイオリン音楽を聴く歓びを存分に味わわせてくれる奏者であり、かつ、音楽性豊かであり、音楽への誠実さに溢れている奏者だ。そのような思いを強くさせてくれた、見事な演奏でありました。

更には、ロフェの指揮もまた、ケレン味がなくて率直なものでありました。作品のツボをシッカリと押さえたものになっていた。そして、充実感いっぱいな音楽を奏で上げてくれていた。そのうえで、ブラームスならではの熱気にも不足がなかった。

そのような演奏ぶりによって、辻さんをシッカリとサポートしてくれていました。

更には、第2楽章での大森さんによるオーボエソロが、実に美しかった。滑らかに流れていって、流麗でもあった。ジッと心に染み入るものとなってもいた。それはもう、惚れ惚れするほどでした。辻さんも心なしか、大森さんのほうをウットリしながら眺めていたように見えたものでした。

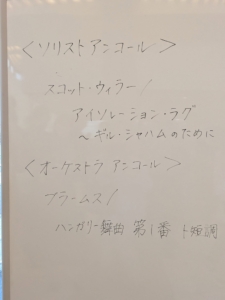

なお、アンコールは、スコット・ウィラーという作曲家の作品でありました。≪ギル・シャハムのために≫といった副題が付いているよう。

それは、スウィングの効いた音楽でありました。サービス精神の旺盛な音楽であり、演奏だったとも言えそう。辻さん、このような一面も持っているのだと、興味深く聴いたものでした。

さて、ここからはメインの交響曲第4番について。

ここでもロフェは、熱気溢れる演奏を繰り広げてくれていました。その音楽づくりを受ける大フィルも、全身で応えていってゆく、といった姿勢が見て取れた。とりわけ、コンマスの崔文洙さんは、ここぞというところでしばしば楽器をグッと持ち上げて、高らかに音楽を奏で上げようといった気概を示していたのが印象的でありました。

ロフェ、かなりの情熱家なのですね。しかも、ケレン味のない音楽づくりを基調としているので、音楽が空転するようなことがない。充実度の高い音楽が鳴り響いていました。

(但し、第2楽章の真ん中を過ぎた辺り、84小節目からのオケ全体が強音で3連符を奏でゆく箇所は、ちょっと元気が良すぎたかな、と思われたのですが。ここは、もっと地に足を踏ん張らせながらの音楽となって欲しかった。)

その一方で、最終楽章は、やや遅めのテンポを採りながら、慌てず急がず音楽を鳴り響かせていました。とは言うものの、決して重苦しくなるようなことはない。輝かしくて、情熱的だった。そして、音楽が存分にうねっていた。

総じて、エネルギッシュで、ロマンティックなブラームス演奏でありました。枯れたところが微塵も感じられなかったブラームスの4番だったとも言いたい。もっとも、この作品はもともと、こういった性格も持っています。その側面を、余すところなく描き切っていた、そんな演奏だったのでした。覇気に満ちていて、気持ち良いほどにハリのある音楽になっていた。

とは言うものの、表面的ではない。つまるところは、この作品が宿している逞しい生命力を真摯なまでに描き上げていった演奏だったと言いたい。更には、シッカリとした構成力に支えられていた演奏だったとも言いたい。

そのうえで、第2楽章での抒情性の豊かさの表出などを含めて、この作品をシッカリと掘り下げていった演奏でもあった。

全体を通じて、この作品の魅力を堪能することのできた、素晴らしい演奏でありました。

オケによるアンコールは、≪ハンガリー舞曲≫第1番。トライアングルがステージ上にいたからの選曲でもあったのでしょうか。

これがまた、凄かった。交響曲第4番での演奏以上にうねっていた。ハンガリー舞曲が備えている扇情的な性格が、かなりクローズアップされたものとなっていました。更には、こちらもまた、大阪フィルが献身的に応えてくれていた。もっと言えば、団員たちは、ロフェの音楽づくりを心の底から楽しんでいたようにも思えたものでした。

しかも、時に音量を抑えるなどして、表情に起伏を付けていた。ケレン味のない率直な音楽づくりを基調としていただけに、たまにこのような表現が加えられると、音楽は深い味わいを発してくれるものであります。

前プロも、メインも、更にはアンコールも含めて、ロフェが如何に魅力的な指揮者なのかを痛感することのできた演奏会となりました。