神泉苑でツツジを楽しんだ後に、ロームミュージックフェスティバル2025のオーケストラコンサート(田中祐子さん&東京交響楽団 with 宮田大さん)を聴いて

今日は、ロームシアター京都で、田中祐子さん&東京交響楽団によるロームミュージックフェスティバル2025のオーケストラコンサートを聴いてきました。

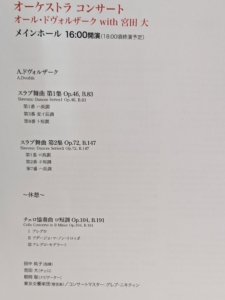

演目はオール・ドヴォルザーク・プロとなっていて、下記の3曲が演奏されました。

●スラヴ舞曲 第1集より

第1番、第3番、第8番

●スラヴ舞曲 第2集より

第1番、第2番、第7番

●チェロ協奏曲(独奏:宮田大さん)

会場に向かう途中に、神泉苑に立ち寄ってきました。

神泉苑は、二条城のすぐ南に位置する、平安京造営の際に天皇や公家が宴遊された禁苑であります。四季折々の花を楽しむことができますが、今はツツジの時期。苑内の池の周りには、ツツジが見事に咲いていました。

本日の京都は快晴に恵まれ、かつ、ポカポカ陽気。最高気温は25℃を超えたようでして、初夏を思わせる天候でもありました。

とても晴れやかな気分に浸ることができました。

さて、ロームミュージックフェスティバル2025は、昨日と今日の2日間にわたって開催され、ホールでの4つの有料コンサートと、野外での無料の吹奏楽公演が4つほど企画されていました。有料コンサートは、オペラのハイライト公演と、室内楽の公演が催されてきて、このオーケストラコンサートがトリを務めることに。

ちなみに、ロームWebサイトには、このフェスティバルの趣旨や経緯について、次のように書かれていますので、紹介させて頂きます。

これまでに奨学援助等で支援した音楽家「ローム ミュージック フレンズ」が一堂に会す音楽祭で、音楽ファンの拡大を図ることを目的に2016年より開催しております。

こちらは、野外ステージで催されていた吹奏楽コンサートの様子

本日のオーケストラコンサートの最大のお目当ては、宮田大さんでありました。

3年前にも、秋山和慶さん&N響による京都公演で、宮田さんがチェリストを務めてのドヴォルザークの協奏曲を聴いていますが、繊細で理知的で感受性豊かさで、なおかつ、能弁な演奏が展開されたものでした。それはもう、息を吞むような瞬間の連続だった。この曲は、チェロ協奏曲の王様のような位置づけを占めていると言うことができましょうが、宮田さんによる演奏は、そのような性格を誇張したものではなく、変に気負ったところのない演奏でもあったのでした。

本日の宮田さんによるドヴォルザークでの演奏にもまた、大きな期待を寄せていたのでした。

田中祐子を聴くのは、本日が初めてでありましょう。東響を聴くのは、およそ10年ぶりのこと。この両者が、どのような演奏を繰り広げてくれるのかも、とても楽しみなところでありました。とりわけ、前半の、スラヴ舞曲集から6曲を抜粋しての演奏してくれる。これらのチャーミングな音楽をどのように聞かせてくれるのだろうかと、その点でもワクワクしながら開演を待っていました。

なお、田中祐子さんは2020年のローム奨学生、宮田大さんは2010-12年の奨学生であり、かつ、2003,04年の小澤征爾塾の塾生(ロームは、小澤征爾音楽塾の立ち上げに大きく関与している)と、プログラム冊子には紹介されています。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

まずは、前半のスラヴ舞曲集から。

いやはや、なんとも素晴らしい演奏でありました。田中さん、ケレン味のない演奏をする方なのですね。

表現がとてもストレート。急速なナンバーでは、キビキビと躍動していて、輝かしくて愉悦感に満ちた音楽が奏で上げられていました。生彩感に富んでいて、音楽に勢いがあった。身のこなしがしなやかでもあった。しかも、オケをタップリと鳴らしていても、響きがキリッと引き締まっている。とても凛々しくもある。そのために、どんなに強奏しても、騒々しくなるようなことはない。ピュアな輝かしさと言いたくなるような、燦燦と光が降り注いでくるような演奏が展開されていたのであります。

更には、第1集の第3番では、テンポのギアチェンジが頗る鮮やかだった。その辺りも含めて、とても機敏な演奏ぶりだったと言えましょう。

その一方で、第2集の第2番での、哀愁に満ちた表情も、とても細やかでありました。音楽を存分に揺らしながら、切々と歌い抜いてゆく。しかも、そこにはわざとらしさが微塵も感じられない。音楽をシッカリと感じ抜いた上で歌い上げていた。そのように言いたい。

要は、作品の息遣いを的確に演奏に反映させながらの演奏が繰り広げられていたのであります。この点については、このナンバーに限らず、全てのナンバーにおいて当て嵌まることだと言いたい。

また、第2集第2番の中間部での、弦楽器のみで奏で上げられる箇所では、かなり雄弁な音楽が鳴り響いていて、瞠目ものでありました。

更には、ドヴォルザークが施した「仕掛け」を確実に再現してゆく、その嗅覚の確かさや、手際の鮮やかさにも感心させられたものでした。その顕著な例が、第1集第8番でのティンパニの強調でありましょう。音楽の節目節目で、楔を打ち込むように、或いは明瞭な句読点を打つように打ち鳴らされるティンパニを際立たせていて、頗る痛快でありました。また、ホルンを要所要所で咆哮させることによって、音楽をグッと抉ってゆく。その効果も、絶大でありました。

そのような田中さんの音楽づくりに、的確に、機敏に、そして、しなやかに反応してゆく東響もまた、見事でありました。弦楽器群には、艶やかさが感じられました。また、管楽器群にはまろやかさが感じられた。

そんなこんなによって、スラヴ舞曲の魅力をタップリと味わうことのできる、素敵な演奏が繰り広げられたのであります。

さて、ここからはメインのチェロ協奏曲についてであります。

こちらは、前半のスラヴ舞曲集での演奏に輪をかけて素晴らしかった。それはもう、溜息が出るほどの素晴らしさでありました。

宮田さんによる独奏は、3年前に聴いたものと、印象が少々異なります。「チェロ協奏曲の王様」としての風格が滲み出るような演奏ぶりだったと思えたからであります。

実に雄弁な演奏でありました。音楽がタップリと鳴り響いていて、宏壮な音楽世界の広がる演奏でもありました。しかも、十分にエネルギッシュであり、かつ、闊達でもあった。全編にわたって、気魄が漲っていた。

それでいて、どこにも誇張はない。作品の音楽世界を完全に感じ切りながら音楽を奏でていた。そんなふうに言いたい。それ故にと言いましょうか、息遣いや呼吸感が抜群でありました。そんなこんなによって、聴き手としても、この作品に安心して没入しながら、目の前で繰り広げられてゆく音楽に身を浸すことができた。そのような演奏だったとも言いたい。

チェロならではの、滑らかにして、朗々としたカンタービレは全く不足がない。しかも、歌い口が頗る自然で、かつ、説得力に満ちていた。それは、宮田さんの、この作品への自信の現れでもあったのでしょう。それと同時に、この作品に対する、もっと言えば、音楽に対する愛情や、音楽への誠実さや、といったもの現れでもあったと言えましょう。

終始、感じ切った音楽が鳴り響いていました。音楽が無為に流れてゆくようなことは皆無で、全ての音やフレーズに、確かな生命が宿っている演奏となっていた。そのために、ダイナミックであり、逞しくあり、なおかつ、繊細にして精妙な演奏が展開されていたのであります。最終楽章のコーダなどは、哀切感に満ちていて、緊張感にも富んでいて、息を呑むほどでありました。

興味深かった最終楽章の真ん中辺り、テンポをモデラートに落として新しい旋律が出現する箇所(281小節目から)であります。ここを宮田さんは、弱音で慈しみつつも、飛び跳ねるようにリズミカルに弾いていったのであります。この箇所で、このような表情を見せることは、これまで私が接してきた演奏では無かったことなのではないでしょうか。その結果として、この場面に明るい光が差してきた。なんともユニークでありました。それと同時に、宮田さんの音楽性の豊かさを痛感したものでした。

そのような宮田さんをサポートする田中さんがまた、前半と同様にケレン味のない音楽を奏で上げながらガッチリと支えてくれていて、見事でありました。宮田さんとの呼吸も申し分がなかった。プログラム冊子には、オペラ畑でも活躍されていることが記されていましたが、合わせ物を得意とされてもいるのでしょう。更に言えば、生気に満ちた演奏を繰り広げくれていた。

更には、スラヴ舞曲での演奏と同様に、様々な箇所でドヴォルザークが施している「仕掛け」を、的確に描き上げてくれていたことに感心させられました。とりわけ、最終楽章が三分の一ほど進んだ箇所、オケのみで奏で上げられる場面でのホルンによるシンコペーションの動き(216,7小節目の2小節間)を強調していたところなどは、ここにこのような動きがあることに初めて気付かされて、かなり驚いたものでした。

また、チェロ協奏曲でも東響は、機敏にしてしなやかな反応を見せてくれていた。最終楽章終盤でのコンマスソロも、艶やかにして、伸びやかなものでありました。

ソリストも、指揮者もオケも、文句のない演奏だったと言いたい。国内で、これほどまでに素晴らしいドヴォルザークのチェロ協奏曲の演奏に接する機会に恵まれることは、稀有なことなのではないでしょうか。そんなふうにも言いたくなる演奏でありました。

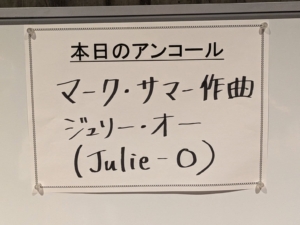

アンコールは、ジャジーな雰囲気を湛えた作品を演奏してくれました。

このような音楽を聴くと、宮田さんの敏捷性の高さがクローズアップされます。ピチカートで奏で始めて、途中で弓を持ち、またピチカートで演奏し、また弓を持ち、といったことが繰り返される。再度、ピチカートに切り替わったところで、指板をリズミカルに叩く場面があったのですが、それはまるで「ケチャ」を思わせるような音楽になっていて、印象的であった。

宮田さんの引き出しの多さに感心させられたとともに、その妙技を堪能することのできた、素敵なアンコールでありました。