ル・ポン国際音楽祭2024の最終日(10/13開催)を聴いて

昨日(10/13)は、アクリエひめじでル・ポン国際音楽祭2024の最終日を聴いてきました。

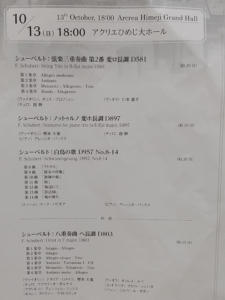

演目は、下記の4曲。

●シューベルト 弦楽三重奏曲第2番

ブロフツィン(Vn)、川本嘉子さん(Va)、趙静(Vc)

●シューベルト ≪ノットゥルノ≫

樫本大進さん(Vn)、趙静(Vc)、バックス(Pf)

●シューベルト ≪白鳥の歌≫より 第8曲~第14曲

パドモア(Ten)、バックス(Pf)

休 憩

●シューベルト 八重奏曲

ロメイコ、樫本大進さん(Vn)、ルベ(Va)、ボルケス(Vc)、シェハタ(Cb)

フックス(Cl)、オダン(Fg)、ヴラトコヴィチ(Hr)

この音楽祭は、ベルリン・フィルの第1コンサートマスターの樫本大進さんが音楽監督を務めている、室内楽のための音楽祭。樫本さんのお母さんの故郷が赤穂市であることが縁で、2007年より赤穂市と姫路市で開催されています。

「ル・ポン」とは、フランス語で「架け橋」のこと。市民が気軽に楽しめて、演奏者と聴衆との距離の近い、親しみを持てる音楽祭、をコンセプトとしており、その思いを込めての命名なのでしょう。

チケット料金は一律1,000円と、破格値。音楽祭のホームページには、「一流演奏家による他では聴くことのできない演奏会を低廉な料金で提供するため、演奏家は無料で出演しています」と書かれています。

今年は、赤穂での演奏会が10/6,7の2日間催され、姫路では10/9,10,12,13に計4つの演奏会が催されています。

私が、この音楽祭に足を運ぶのは、2022年、2023年に続いて、これが3年目になります。

一昨年は、姫路城と書写山圓教寺の境内と、野外での演奏会に接したのですが、昨年はアクリエひめじという屋内ホールでの演奏会のみに絞って聴きに行きました。と言いますのも、野外の会場で聴くと、響きが乏しくて音が散ってしまいがちで、せっかく名手たちが集まっているにも拘わらず「音楽を聴いている」という思いの薄いものとなってしまったために。そこへいくと、アクリエひめじでの演奏会は、音楽を聴く環境のもとで演奏を堪能することができた。ということで、今年もまた、アクリエひめじでの演奏会に足を運ぶことにした次第なのであります。

この日の演奏会は、オール・シューベルト・プログラム。今年は、シューベルトにスポットを当てたプログラムが組まれていますが、全てシューベルトの作品ばかりを並べているのは最終日のみでありました。

しかも、室内楽作品のみならず、≪白鳥の歌≫が含まれていることが瞠目もの。その≪白鳥の歌≫は、全曲ではありませんが、第8曲目以降の、後半の7曲を歌うことになっている。すなわち、ハイネ作詞の6曲と、最終曲のザイドル作詞の「鳩の便り」が歌われる。筋の通った選び方だと言えましょう。

(ちなみに、初日の10/6に、前半の7曲が演奏されています。)

しかも歌うのは、イギリスが生んだ名テノールのパドモアというのだから、これはもう、期待大でありました。

なお、プログラム冊子に寄せられていた樫本さんの挨拶文に、「今年の音楽祭では、私の特別な夢がかないます! ついに音楽祭に初めて歌手を迎えるのです!」と書かれていました。それに続いて、パドモアへの賛辞が並んでいる。パドモアは、6日間全ての演奏会で歌うことになっていましたが、彼の登場は、今年の目玉の一つだったようです。

それにしましても、シューベルトばかりを並べたプログラムを、樫本さんを中心に気の合う仲間たちが集まって、多彩なジャンルの作品を演奏してゆくという本日の演奏会は、あたかも、シューベルティアーデを姫路の地で再現するような趣きが感じられます。とても、センスの良い選曲だと言えましょう。

メインに八重奏曲が置かれているのも、嬉しい限り。しかも、クラリネットは、この音楽祭の常連メンバーとなっているメイエではなく、フックスが吹くことになっているのも、私には有難い。

(メイエは10/6,7の赤穂公演に出演し、10/9からはフックスに変わっています。)

フックスは、ウィーンで学び、ベルリン・フィルの首席を務めている奏者。やはり、この八重奏曲は、フランスの鋭角的な響きを主体としたクラリネットよりも、ウィーン・ドイツ系のまろやかな響きをしたクラリネットで聴きたい、というのが偽らざる思いであります。また、ホルンにヴラトコヴィチが招かれているのも、大注目でありました。

更には、冒頭の2曲で、趙静のチェロを聴くことができるのも、楽しみでなりませんでした。20年ほど前に、新日本フィルの演奏会に呼ばれてハイドンのチェロ協奏曲第1番を聴いているのですが、その伸びやかにして、音楽性の豊かさの詰まった演奏ぶりに、強い感銘を受けたものでした。彼女のチェロに接するのはそれ以来。今回もまた、私を魅了してくれることだろうと、大きな期待を寄せていたのであります。

きっと極上の、そして、アットホームな雰囲気に満ちたシューベルトを聴くことができるのであろうと、胸をときめかしながら会場に向かったものでした。

それでは、この日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致しましょう。まずは前半から。

期待通りに、と言いましょうか、チェロの趙静と、テノールのパドモアが素晴らしかった。

趙静のチェロは、大向こうを唸らすような気宇の大きさを備えたものではありません。頗るデリケートな音楽を奏でてゆく。特に、2曲目の≪ノットゥルノ≫での、なんの変哲もないピチカートなどは、実に意味深くて、かつ、表情豊かでありました。ピチカートで抑揚を付けていて、歌っていた。それ故に、音楽に豊かな息遣いが与えられていた。彼女の音楽性の豊かさが滲み出ていたと言いたい。

そのうえで、低音楽器として、音楽をシッカリと支えていた。それは特に、弦楽三重奏曲において顕著でありました。また、≪ノットゥルノ≫では、樫本さんと共に、曲想に応じて重厚な音楽を奏で上げていた。そう、樫本さんのヴァイオリンがまた、清潔感を漂わせながらも、曲想が膨らんでゆくと強靭な音楽を奏で上げてくれていて、聴き応え十分だったのであります。

この≪ノットゥルノ≫、静謐な雰囲気と、分厚い演奏表現とが交錯する様が頗る鮮やかで、見事な演奏でありました。ある種、情念的でもあった。しかも、弦楽器の2人に寄り添うピアノのバックスは、実に清澄な音楽を奏で上げてくれていた。情念的な弦の2人と好対照を為していて、弦の2人を素敵に引き立てていたのも印象的でありました。

冒頭の2曲では、ヴィオラの川本さんもまた、この楽器ならではのタップリとした響きを披露してくれていて、存在感充分でありました。唯一、弦楽三重奏曲でヴァイオリンを弾いていたブロフツィンが、句読点のハッキリしない演奏ぶりになっていて、音楽に安定感を与え切れていなかった嫌いがあったのが残念な点でありました。

と書いてきましたが、前半の白眉はパドモアの歌唱だったと言いたい。ちなみに、ここでのバックスによるピアノも、≪ノットゥルノ≫同様に清澄なものでありました。呼吸感のシッカリとしたピアノ演奏でもあった。

パドモアの歌は、ニュアンス豊かなもの。柔らかみを帯びていながら、テノール特有の若々しさや輝かしさにも不足がなかった。

そのうえで、ハイネ作詞の6曲は、陰影の濃いナンバーが多いのですが、歌うと言うよりも語りかけるような表現を随所に見せていて、実に味わい深い歌唱となっていました。声の響きを薄くしながらソットヴォーチェで歌ってゆくシーンなどでは、聴いていて胸が締め付けられるようであった。それでいて、必要に応じて、歌心たっぷりに、伸びやかに歌い上げてゆく。そのような箇所では、燦燦と陽光が差してくるかのようでありました。そのコントラストの鮮やかさは、唖然とするばかり。

誠にコクの深い歌唱でありました。

最後の「鳩の便り」は、あまり朗らかさを前面に出さずに、シットリとした歌いぶり。それがまた、胸に染み渡った次第。

パドモアの音楽センスの高さと、声のコントロールの巧みさとを、随所に見て取ることのできた、素晴らしい歌唱でありました。

ここからは、後半の八重奏曲について。

意外にも期待外れでありました。きっと素晴らしい演奏になるだろうと、胸をときめかせていたのに、とんでもない肩透かしを喰らってしまったという心境であります。

八重奏曲は、大学オケに所属していた折に、何度も演奏した曲。シューベルトのこちらよりは、ベートーヴェンの七重奏曲の方をより一層愛していましたが、この八重奏曲もまた、私にとっては、とても大事な作品。まさに、「愛してやまない作品」の一つであります。作品の隅々まで知り尽くしている、という自負もある。それだけに、この曲の演奏にはハードルが上がってしまう、という嫌いは確かにあるのでしょうが、それにしても、胸がときめかない演奏でありました。かったるかった、とも言いたくなった。約1時間を要する長大な作品であるだけに、その長さを持て余してしまった、とも言いたい。この「愛してやまない作品」に対して、このような感情を持ったことに驚きを覚えました。

この作品には、ベートーヴェンの七重奏曲以上に「ウィーン情緒」というものを望んでしまいます。ウィーンに生まれ育ったシューベルトが書いた音楽であるだけに、そのような思いを強くするのでしょう。そこへゆくと、この日の演奏は、そのような情緒が薄かった。と言いましょうか、無国籍な音楽だという印象を持った。

ここで、この作品を演奏するに当たって、必ず「ウィーンの味わい」が備わっているべきなのかと言えば、そうではないでしょう。もし、そうであれば、ウィーンに根を張った演奏家にしか(或いは、それに類した音楽的な土壌を持つ演奏家にしか)演奏できない音楽、ということになってしまいます。「ウィーン情緒」を備えてくれていたならば、それはそれで好ましいのは確か(これは、私の個人的な嗜好に他なりません)なのですが、もしそうでなくても、この作品が持っている抒情性の豊かさや、伸びやかさや、哀愁と愉悦性とが交錯する様や、豊かな歌謡性や、可憐な性格や、といったような様態が鮮やかに刻まれていたならば、私は、この作品の音楽世界の中を、心地よく羽ばたくことができるであります。

しかし、残念ながら、この日の演奏では、そのような状態に至ることはなかった。何と言いましょうか、音楽に伸びやかさが欠けていた。息遣いが自然でもなかった。表情に「取って付けた感」が漂ってもいた。そう、屈託の無さや、天真爛漫さが薄かったように思えたのであります。屈託の無さや、天真爛漫さも、この作品の演奏には、頗る重要な要素だと思えるのですが、そういった性格に乏しかった。

このような印象を受けた原因は、弱音を多用し過ぎていたことにあるように思われます。特に、クラリネットのフックスに、その傾向が強かった。

弱音によって音楽を奏でてゆくと、音楽は玄妙な性格を帯びることとなります。はっとするような美しさや、緊張感の高さや、といったものが生まれることも多い。更には、繊細で儚い音楽世界が広がることになる。フックスが多用した弱音でも、そのような効果は絶大で、第2楽章の冒頭部分などは息を飲むような美しさがありました。

そして、弱音の多用は、フックスを起点としながら8人全員の奏者に染み渡っていて、この日の演奏での大きな「核」となっていた。

しかしながら、その弱音が、あまりにも頻発し過ぎていたように思えたのであります。そこここで、弱音を使っていた。そのために、弱音の「有難み」のようなものが薄くなってゆく。「過ぎたるは及ばざるが如し」という言葉が、脳裏をよぎります。

弱音の多用がまた、音楽の伸びやかさを削いでいたように思えた。更には、総じてか弱い音楽だという印象を生むこととなっていた。シューベルトに特有の歌謡性も薄くなっていた。

また、これは細かな話ではありますが、第1ヴァイオリンを弾いていたロメイコが、第1楽章の主題提示部の最後のほうでの速いパッセージ(124小節目)を、弾かずに誤魔化していた。その直後には、似たような速いパッセージをクラリネットとユニゾンで奏でる(130小節目)のですが、そこを極めて消極的に弾いて、ほぼクラリネットに任せていた、といった感じでありました。

とても些細なことへの指摘なのですが、このことは、ロメイコは、この作品をシッカリとさらえていなかったことを意味しているように思えたのであります。それは、ロメイコに限らず、他のメンバーにも当てはまることなのかもしれない。各メンバー、いわゆる「降り板」はあるものの、6日間という音楽祭の期間中、多種多様な作品を演奏しなくてはなりません。入念な練習は無理でしょう。フックスのように、室内楽の演奏活動が盛んなベルリン・フィルの首席奏者を務めていれば、この作品を演奏する機会は数多くあるでしょう。しかしながら、ソロ活動を主としているロメイコには、なかなか縁の薄い作品でもあったことでしょう。そのようなことが、この日の演奏にマイナスに働いていた。そんなふうにも推察もできたのであります。

音楽が演奏者の肌に染み着いていない状態で、演奏することとなっていた。先ほど、「無国籍な音楽だという印象を持った」と書きましたが、その原因は、この辺りにあるように思えます。

ちなみに、フックスは、かなり自在感のある演奏ぶりでした。この作品は、第1ヴァイオリンとクラリネットの比重がとても大きい。そのこともあって、フックスの「色」が頗る強い演奏になっていたように思えたものでした。

なお、第1楽章の展開部に入ってすぐの箇所に、第2ヴァイオリンとヴィオラが個性的かつ性格的な動きをする箇所があるのでが、そこでは、シッカリとした存在感を出してくれていました。樫本さんの、音楽性の豊かさや、責任感の強さや、といったものが窺えて、聴いていて嬉しくなりました。

この日のオール・シューベルト・プロ、頗る魅惑的で大満足な演奏もあれば、しっくりこない演奏もあった。「これもまた、演奏会」だと言えるのではないでしょうか。