佐渡裕さん&兵庫芸術文化センター管と亀井聖矢さんによる演奏会(ショパンとブラームス)の初日を聴いて

今日は、佐渡裕さん&兵庫芸術文化センター管(通称:PACオケ)による定期演奏会の初日を聴いてきました。これが、PACオケにとっての2024-25年シーズンの開幕演奏会となります。

演目は、下記の2曲。「王道を行く名曲」と呼べそうな2曲が並んでいます。

●ショパン ピアノ協奏曲第1番(独奏:亀井聖矢さん)

●ブラームス 交響曲第4番

本日の演奏会、まずは亀井聖矢(まさや)さんのピアノに注目していました。亀井さんは2001年生まれということで、今年23歳。2019年に開催された第88回日本音楽コンクールのピアノ部門で第1位を獲得し、2022年の11月に催されたロン=ティボー国際コンクールでも優勝を果たしています。

亀井さんの実演は、一昨年の9月(すなわち、ロン=ティボー国際コンクールで優勝する2ヶ月前)に、「京都の秋 音楽祭 2022」の開幕コンサートでの京響との共演を聴いたのが初めてでした。このときは、もともとピアノ独奏を務める予定だった髙木竜馬さんが体調不良で降板したために、代役で登場。私にとっては、名前も知らなかったピアニストの登場でありました。

演目は、ラフマニノフのピアノ協奏曲第3番。この難曲を、代役の若いピアニストが一体どのように弾くのだろうかと、不安を抱いたものでしたが、見事な演奏ぶりに唖然とさせられたものでした。

そのときの印象について、次のように書いています。

清冽な熱演でありました。

音楽が粘らずに、サラサラと流れる。冒頭で清冽と表現したのは、そのため。音が濁らず、音楽が沈澱するようなこともなく、清らかに流れていた。

その一方で、決して力で押し切るような演奏ではないものの、強靭さにも不足はない。スッキリとしたスマートな音楽づくりの中に、必要十分な逞しさが備わっている演奏となっている。音楽を急き立てるべき箇所では、切迫感を持って煽っても行く。その辺りの呼吸が、とても自然でもあった。

しかも、終盤に向けての高揚感も見事。冷静に音楽を開始させながら、クライマックスでは、エネルギッシュかつドラマティックな音楽世界を築き上げる。そのような構想に基づいて音楽を組み立てているようでありました。

亀井さんの演奏を聴くのは、そのとき以来。本日のショパンでは、どのような演奏を聞かせてくれるのだろうかと、胸をときめかしながら会場に向かったものでした。

また、メインのブラームスの交響曲も、とても気になります。と言いますのも、佐渡さん&PACオケによるブラームスと言えば、昨年の8月に交響曲第2番を聴いているのですが、その演奏に失望したため。

昨年の交響曲第2番での演奏については、次のように書着ています。

表現意欲の途轍もなく大きな演奏でありました。曲を捏ねくり回した演奏だったとも言えそう。この作品が持っている伸びやかさも、阻害されているように思えてならなかった。そのために、私にとっては、なんとも居心地の悪い演奏となっていた。いびつだとも思えた。もっと言えば、私の感性からすると、異臭を放つような演奏だった。

本日の第4番では、あのときと同じ思いを抱くことのない演奏になってくれるようにと、強く祈っていたものでした。

と、前段はここまでに致しまして、本日の演奏をどのように聴いたのかについて書くことにします。まずは、前半のショパンのピアノ協奏曲から。

亀井さん、期待通りの、清冽にして情熱的で強靭な演奏ぶりでありました。そう、ショパンにしては、かなり強靭で、雄弁な演奏だった。この辺りは、佐渡さんとの共演だった、ということも影響しているように思えます。佐渡さん、力強くて、煽情的な音楽づくりを示しておられました。輝かしくもあった。

とは言いましても、亀井さんによるピアノ演奏は、決して力だけで押し切るようなものではありませんでした。むしろ、繊細で、清らかで、精巧な音楽づくりをベースとしていた。例えば、第1楽章の展開部に入った直後などは、声を潜めながらのデリケートな演奏ぶりで、精妙さが引き立っていました。そのことは、第2楽章においても然り。

そのような音楽づくりを基調としながら、雄弁でもあったのであります。か細くなるようことはなく、剛健な音楽を奏でていた。

更には、第3楽章では、軽やかに弾むような快活さがあった。リズミカルな動きに対する身のこなしが、とてもしなやかだったのでありました。

なんとも多彩な演奏ぶり。それでいて、ピントがボケるようなことはなく、作品の息吹を誇張なく、かつ、シッカリと表出してゆく。

総じて、落ち着きもあった。それは、オケによる長い序奏部が終わってピアノが初めて登場する箇所から、ジックリと語りかけてゆくような演奏ぶりでありました。決して、弾き飛ばすようなことのない、亀井さん。

見事なピアノ演奏でありました。とは言え、ショパンに特有の詩情性は薄かったように思えます。現実味の強かったショパン演奏だった、とも言えましょうか。

プログラム冊子には、亀井さんが語った、次のような言葉が採録されています。

「デビュー以来、超絶技巧作品で個性を出してきましたが、特異なものばかり弾いていては新たな領域は開拓できないと、ショパンに取り組むようになりました。その中でようやく最近、ショパンだから柔らかい音色を鳴らさないといけない、フォルテを弾きすぎてはいけないなどと気負う感覚もなく、自然と弾けるようになってきました。楽譜が求める音と自分が弾きたいことが、少しずつ近づいてきたかなと感じています。」

亀井さんの中でのショパンの音楽は、今まさに、醸成されている最中なのだと言えるように思えます。これから先、亀井さんのやり方で、ショパンらしさと呼べるようなものも加えられてゆくのではないだろうか。そんなふうに思えます。

そのような亀井さんを、シッカリとサポートしていた佐渡さん。ちょっと荒々し過ぎたかなとも思えましたが、雄渾な演奏でした。そのような中で、最終楽章は、過度にトランペットを強調していたきらいもあって、輝かし過ぎたように思えたものでした。

なお、佐渡さんによるプレトークで、途中から亀井さんもステージに呼ぶことになったのですが、その際、「亀井君」と呼んでいたのは、いかがなものでしょう。

確かに、亀井さんは佐渡さんよりも40歳ほど年少であります。しかし、「亀井君」と呼ぶのは、ちょっと違うように思えたのであります。

何度も共演を重ね、気心の知れた仲であれば、まだ理解できます。しかしながら、今回が初共演とのこと。佐渡さん、亀井さんに対して「敬意」というものを持っておられるのだろうか(それは、音楽家が、他の音楽家に払う敬意でもあります)、という疑念が湧いてきた。何だか、単にマウントを取りたかっただけなのだろうか。そんなふうにも勘ぐってしまいました。

また、亀井さんに、今回の共演への印象を尋ねると、その質問に対して、佐渡さんを持ち上げるかのようにして真摯な回答をされたところ、「若いなぁ」と冷やかしていたのが、先ほどの思いに輪を掛ける格好となった。

佐渡さんの「人間性」のようなものが滲み出たのか。そんなふうにも受け止めてしまいました。

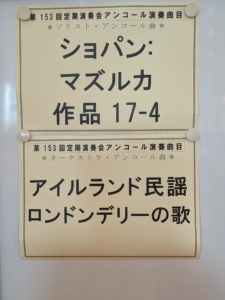

アンコールは、ショパンのマズルカop17-4。

なんとも瞑想的な演奏ぶりでありました。深遠な音楽世界が広がってもいた。「動」の要素が限りなく少なくて、静的な音楽でもあった。

亀井さんが求めようとしているショパンの形、その一つが、ここにあったと言えましょう。静的なショパン。亀井さんの求めるショパンは、このような方向性だけではないでしょうが、多彩な音楽世界を描き上げる中で、このようなショパンを追求してゆく亀井さんの今後に、期待したいと思います。

さて、ここからはメインのブラームスについて。

聴いていて、曲にのめり込むことのできない演奏でありました。

テンポは、やや遅め。慌てず騒がず、悠然と進められる、といった箇所が多かった。そのような音楽づくりも、大いに「有り」であります。しかしながら、音楽が生き生きと躍動しないのが、困りものでありました。

最終楽章での、ゆったりとしたテンポの箇所を経て、テンポプリモに戻った箇所(129小節目)、或いは、最後の最後で1小節を1つで振るようになる箇所(253小節目)などで、佐渡さんは「本気」を見せてくれていようで、音楽がうねりながら進んでいいたのですが、それ以外の箇所では、微温的な演奏になっていた。

このような傾向は、今夏の≪蝶々夫人≫以降の佐渡さんの演奏で、気が付くようになったのですが、今後の佐渡さんの演奏でも、多かれ少なかれ、この傾向は見られるのであろう。そんなふうに類推してしまいました。

懸念していたような、曲を捏ねくり回した演奏ではありませんでした。その点は、助かりました。総じて、こけおどしな表現は見られず、作品のフォルムを崩すようなこともなかった。正攻法とも言えそうな、重心を低く採りながら、ドッシリとした音楽を奏で上げていった。

しかし、推進力は豊かとは言えない。どちらかと言えば、モゾモゾと動いてゆく、といった感じ。そこが物足りなかった。

その要因の一つは、アインザッツの出し方にスピードが乏しいことが多いことにあるように思えました。時折(それは、音楽が高潮してきた際に多く見られました)、スピード感を伴った鋭いアインザッツを出すこともあり、その際には、音楽に推進力が生まれることが多かった。佐渡さん、出し惜しみをされているのでしょうか。或いは、やみくもにそうしていると、収集のつかない音楽になると思っておられるのでしょうか。この辺りの判断や匙加減は難しいところではありましょうが、そこを適切に判断するのが、音楽センスだと思います。本日のブラームスの4番は、おっとりし過ぎていたように思われました。ある種、鈍重な演奏だったとも言いたい。

プレトークで、佐渡さんは、面白いことを仰っておられました。第1楽章の第2主題に出てくるリズムは、「スペイン音楽のタンゴのようだ」と。その音型をリズミカルに歌いながら、そのように解説されていた。

あの音型をタンゴに結びつけるという発想は、私には無く、度肝を抜かされましたが、本日の演奏でのその部分は、タンゴに似た姿を示すようなリズミカルなものにはなっていませんでした。タンゴを連想されたのであれば、それに相応しい生気を帯びた音楽を奏でて欲しかった。そのようにも思えたものでした。

なお、アンコールは≪ロンドンデリー≫。弦楽器のみでの演奏でありました。

それはそれは、思い入れタップリな、濃厚な演奏ぶりでありました。それは、聴いていてシラケてしまうほどに。

しかも、中間部での、チェロ・バスが休みとなって、ヴィオラから上の3声部で演奏する箇所では、指揮の動きが曖昧になり(拍の頭が曖昧になっていた)、音楽から拍節感が失われ、奏者にズレが生じて、だらしない音楽となっていた。

個人的には、聴くに耐えないアンコールでありました。