柴田真郁さん&大阪交響楽団による池辺晋一郎の歌劇≪耳なし芳一≫を聴いて

今日は、柴田真郁さん&大阪交響楽団による池辺晋一郎の歌劇≪耳なし芳一≫の演奏会形式による公演を聴いてきました。

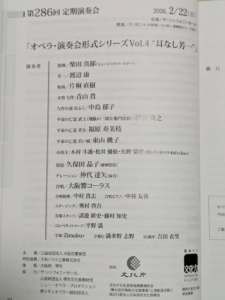

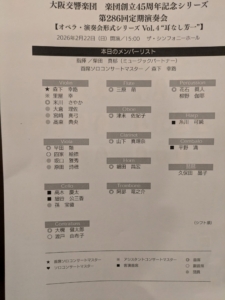

配役等につきましては、お手数ですが添付写真でご確認頂ければと思います。

本公演は、柴田真郁さんが大阪交響楽団を指揮しての「オペラ・演奏会シリーズ」の第4弾。このシリーズに足を運ぶのは、一昨年のラヴェルの≪子供と魔法≫、昨年のヴェルディの≪運命の力≫に続いて3回目になります。

そのいずれにおいても、柴田さんのオペラ作品における卓越した演奏ぶりが示されていて、大いに魅了されたものでした。そんな柴田さんが、邦人オペラを指揮する。はたして、どのような演奏が繰り広げられるのでありましょうか。なんとも興味深いところでありました。

≪耳なし芳一≫は、現在放映されているNHKの連続テレビ小説「ばけばけ」で扱われています小泉八雲が著した『怪談』の中に収められている話しでもあります。その点でも、時宜を得た演目だと言えるのではないでしょうか。

タイトルロールを歌う渡辺康さん(テノール)を聴くのは初めてになるですが、青山貴さん(バリトン)、中島郁子さん(メゾ・ソプラノ)、福原寿美枝さん(メゾ・ソプラノ)といった、現在の日本のオペラ界で目覚ましい活躍を繰り広げている実力派の歌手が数多く配役されているところも、大きな魅力となっています。また、ナレーションの仲代達矢さんは、初演時(NHKからの委嘱により作曲されたのは1980〜82年、舞台初演は1993年)からナレーションを演じてこられたとのこと。昨年の秋に惜しくも亡くなられていますが、本公演のために昨年の8月に新たに録り下ろされた録音が使われるとのことであります。

更には、琵琶が活躍する作品のようでして、琵琶奏者の名前がクレジットされている点にも目を引かれます。ちなみに、本日のオケの出演者は添付写真の通り。小じんまりとした編成によるオペラであります。

初めて接するオペラ作品になりますが、色々な点で興味深い公演でありました。

なお、本作は2幕仕立てで、第1幕は45分ほど、第2幕は60分ほどの上演時間。幕間には休憩が挟まれました。

ところで、プレトークに池辺晋一郎本人も登場し、様々なエピソードが紹介されました。

その中で、仲代さんによるナレーションは、このオペラが上演される際には、作曲直後にNHKのラジオで流されることとなった録音のために吹き込んだものが繰り返し使われてきたのですが、さすがに40年以上が経過して録音テープも古びてきたために、昨年の8月、本日の公演に備えて録音し直したのだ、との話しが披露されました。2つ目のテイクが録られた数ヶ月後に、仲代さんは亡くなられた。なんだか因縁めいたものが感じられたものでした。

それでは、本日の公演をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致しましょう。

全体を通じて感じられたこと、それは、旋律に彩られた作品だというよりも、語りに近い歌が散りばめられているオペラだったということ。そして、大半が会話によって成り立っていた。そのために、独唱者の声が重なる場面は僅かでありました。初めて独唱者の声が重なったのは、第1幕も終わり近くになって、和尚と与作夫婦がやりとりする場面だったのではないでしょうか。その後も、独唱者の声が重なるシーンは、和尚と与作夫婦が登場する箇所にほぼ限られていました。

そのような中で、芳一が『平家物語』の「壇ノ浦の段」を語って聞かせる場面が第1幕と第2幕にそれぞれ1ヶ所ずつ織り込まれていたのですが、この2ヶ所のみが独唱と呼ぶに相応しい形態になっていて、歌唱らしい歌唱が繰り広げられたのでした。とは言うものの、輝かしく歌い上げる、といったものからは懸け離れていたのですが。

そういった歌で紡がれてゆくオペラ作品でありますが、オケもまた、歌をバックアップしながら音楽を掻き鳴らすというよりも、音楽に陰影を与える役割を果たしていると言いましょうか、もっぱら、この物語の「世界観」のようなものを描き上げることに奉仕する、といった形になっていました。しかも、頗る清澄にして精妙な形で。

このオーケストラパートについては、和尚と与作夫婦とが加わって演じられるシーンでは、オケが歌に寄り添ってゆくことが多いように思えました。しかも、第1幕に比べると、第2幕の方が和尚と与作夫婦が登場する頻度が高くなったため、話しが進むにつれてオケの占める比重は増していたようにも思えたものでした。とは言うものの、オケと歌が渾然一体となってホールいっぱいに鳴り響く、といったシーンは皆無だったと言えましょう。更に言えば、オケが雄弁に語りかけてくるのは、ほぼ、歌と歌とを(或いは、場面と場面とを)繋ぐ箇所においてのみ、といった印象を受けたものでした。

その一方で、琵琶の活躍が目覚ましかった。舞台上で鳴り響いている音楽を琵琶が支配している、と言えそうな場面も数多く見受けられた。特に、『平家物語』を語るシーンは、琵琶法師の芳一の歌を支える立場でありますので、頗る雄弁であり、表情豊かでもありました。ここの場面では、オケは音を出さずに、琵琶のみが芳一の歌を支えてゆくという形態になっていたが故に、日本の芸術作品ならではと言えそうな「余白の美」といったものが生まれていたようにも思えたものでした。

ところで、プログラム冊子に「オペラとは音楽的な要素の大きな演劇である」という池辺晋一郎の言葉が紹介されています。これまでに書いてきましたことも、まさにそのような表現に相応しい作品だということの裏付けだと言えるように思えます。そう、「これは演劇だったのだなぁ」という思いを強くしたのであります。

そういったこともあり、多くのイタリアオペラに望むような「興奮」が喚び起こされることはありませんでした。このオペラ作品は、『耳なし芳一』の物語を、音楽を伴いながら語り聞かせてゆく、といったものになっていたと看做せるのではないでしょうか。

しかも、演奏会形式での上演ではありましたが、独唱陣も合唱も舞台衣装を身に纏い、ステージ上に陣取っているオケと指揮者の背後に設置された高めの雛壇の上を主として演技しながら歌唱を繰り広げ、場合によっては指揮者よりも客席に近いスペースでも演唱する、といった形が採られていました。建物や内装などいった舞台装置こそ使われていませんでしたが、ほぼ、演出付きの上演だったと言えそうな形態が採られていたことによって、演劇性が一層強まっていたとも言えそう。

ところで、先ほど、オケと歌が渾然一体となってホールいっぱいに鳴り響く、といったシーンは皆無だったと書きましたが、それでは、オケが「添え物」のような位置づけだったかと言えば、さにあらず。このオペラで描かれてゆく、奇っ怪にして玄妙な世界を彩ってゆく役割を担っていたと言えそう。その点を、柴田さんがツボを押さえながら演奏を統括していたようにも感じられたものでした。決して豊饒な響きがする訳ではないオーケストラパートから、生き生きとした音楽を引き出していたとも言いたい。

しかも、柴田さんの音楽づくりからは、絶妙な呼吸感が滲み出ていたように思えた。作品自体は流麗な流れを備えたものだとは言えそうにないにも拘らず、柴田さんの演奏ぶりからはしなやかな流れが感じられた。また、オケが雄弁に鳴らされる数少ない箇所では、ここぞとばかりに逞しい音楽づくりが施されていた。そんなこんなは、これまでに接してきた柴田さんの演奏と共通したものであり、流石だと思えたものでした。

さて、歌唱陣についてになりますが、まずもって、中島郁子さんに感銘を受けました。声質がまろやかであり、暖かみもあって、かつ、寺男(寺に雇われて雑用を行う男のこと)の妻といった純朴さも滲み出ていたように思えた。それでいて、土臭さに繋がるような素朴さではなく、キリッとした表情を湛えていて、格調の高さが感じられました。決して出しゃばった歌いぶりではなかったものの、自然と貫禄のようなものが滲み出てくる、といったものだったとも言いたい。

また、和尚を演じた片桐直樹さんも、深々とした歌を聞かせてくれていた。片桐さんは、バッソ・プロフォンド(深い低音を持ったバス歌手のこと)と位置付けられる歌手だと看做せそうですが、その特質が遺憾なく発揮されていたと思えました。そのうえで、一見、威厳がありそうなのだが、とぼけたところもあり、親しみやすさを持った和尚だと思わせるような歌いぶりだったところにも、好感が持てたものでした。昨年の≪運命の力≫でのグァルディアーノ神父では、歌唱としての「腰」がふらついているような、不安定さ覚えて印象が悪かっただけに、その分を取り返してくれた、といったところでありましょうか。

タイトルロールを演じた渡辺康さんは、なるほどリリカルな歌いぶりではありましたが、押し出しの強さがあまり感じられませんでした。琵琶法師として『平家物語』を語る2つの場面では、ある程度の抑揚と言いましょうか、ドラマトゥルギーとしての見せ場を鮮やかなものにしよういった意志は感じられたものの、やや単調に思えたものでした。

また、平家の亡霊の武士に扮した伊藤貴之さんは、威厳ある歌いぶりと、コミカルな要素を持たせた性格的な歌いぶりとのが程よく融合されていたように思え、好演だったと言いたい。このオペラの聞きどころの一つのようですが、第2幕で芳一の耳をちぎり取った際、血が「ねばねば」と出ることを気味悪がる様の滑稽さは、このオペラに華をもたらせてくれていました。

もう一人の重要な登場人物であります寺男の与作を演じた青山貴さんは、バリトン歌手ならではのノーブルな歌を聞かせてくれていましたが、出番の大半で(或いは、全てで)一緒に歌うこととなっていた中島さんの歌があまりに見事だったがために、それに食われてしまっていた、という印象を抱いたものでした。とは言うものの、なんら瑕疵のない歌だったと言えましょう。

出番はあまり多くなかったものの、平家の亡霊の老女を演じた福原寿美枝さんもまた、深々とした声をベースにしながら恰幅豊かな歌唱を繰り広げてくれていて、聴き応え十分でありました。

かなり特異なオペラ作品(作曲者の言葉を参考にするならば、「音楽劇」ということになるのでしょうが)でありましたが、日本人の琴線に触れる音楽だった言えましょうし、その魅力を存分に伝えてくれた演奏でありました。

なお、プレトークに登場した池辺晋一郎が、終演後にもステージ上に呼ばれ、聴衆が盛り上がったものでした。そう、多くの聴衆から、本日のオペラの作曲者に盛大なる喝采が贈られたのでありました。