山下一史さん&大阪交響楽団による演奏会(ニールセンの交響曲第2番≪四つの気質≫ 他)を聴いて

今日は、山下一史さん&大阪交響楽団による演奏会を聴いてきました。演目は、下記の3曲。

●モーツァルト ≪ドン・ジョヴァンニ≫序曲

● 〃 ピアノ協奏曲第20番(独奏:髙木竜馬さん)

●ニールセン 交響曲第2番≪四つの気質≫

当初は、マーラーの交響曲第5番をメインに据えた2曲プロ(マーラー没後115年メモリアルコンサートと銘打たれていた)でありましたが、メインがニールセンの交響曲第2番に変更。それに伴い、前プロに≪ドン・ジョヴァンニ≫序曲が加えられることとなりました。

ニールセンの6つの交響曲の中では、≪不滅≫が群を抜いて演奏頻度が高く、続いては第5番の認知度が高いと言えそうですが、その他の4曲は、実演で接する機会は極端に少ないと言えましょう。本日は、第2番≪四つの気質≫を聴くことができるという、とても貴重な機会でありました。

山下さん&大阪響のコンビを聴くのは、今回で4回目になります。これまでの3回は、端正にして、誇張の全くない、頗る真摯な演奏が繰り広げられていて、心を打たれたものでした。とりわけ、直近に聴いた昨年9月のヴェルディの≪レクイエム≫では、雄弁で、かつ、逞しい生命力に満ちた、生気に富んだ演奏が展開されていて、強い感銘を受けたものでした。

はたして、本日のモーツァルトとニールセンでは、どのような演奏を聞かせてくれることだろうか。これまでの演奏と同様、端然としていて、かつ、活力に満ちた音楽が奏で上げられることだろうと期待しながら、会場に向かったものでした。

なお、ソリストの髙木竜馬さんは初めて聴くピアニスト。未知の奏者に触れる楽しみに、胸を躍らせながらの鑑賞となりました。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

まずは、前半のモーツァルトから。

前プロの≪ドン・ジョヴァンニ≫序曲が、ずば抜けて素晴らしかった。頗る実直な演奏ぶりが示されていて、それは、これまでに接してきた山下さんの演奏の延長線上にあるものでもありました。そのような姿勢が、なんとも尊かった。

序奏部での指揮ぶりは、やや肩を怒らせて、といった雰囲気ではありましたが、それ故に、この箇所に籠められている厳粛な音楽世界が余すところなく表されていたと言いたい。それでいて、決して堅苦し過ぎるといったことはなかった。適度なしなやかさを備えていた。必要十分に滑らかでもあり、音階を奏でるヴァイオリン群も、艷やかさを備えていた。

そのような序奏部を経て主部に入ると、適度に颯爽としていて、かつ、弾力性を備えながら、音楽は進んでいった。ところどころで山下さんは微笑みながら指揮をしていましたが、そのような指揮姿を反映した愉悦感に富んだ演奏になってもいた。

全てが、あるべきところに収まっていながら、適切な表情を湛えながら音楽が進んでいった。前プロに相応しい、演奏会の開幕に当たってのワクワク感も満載でありました。

オマケで付け加えられたような≪ドン・ジョヴァンニ≫序曲でありましたが、存在感抜群の、素敵な素敵な前プロとなりました。

さて、ここからはピアノ協奏曲について。

なるほど、高木さんによるピアノは、誠に繊細で、響きは頗る柔らかかった。プレトークで山下さんは、高木さんの音の美しさを褒め称えていましたが、その言葉がよく理解できるピアノ演奏でありました。

とは言うものの、あまりに儚すぎたように思えてなりませんでした。そのために。今一つ、作品の実像が立ち上がってこない、といった印象を受けたものでした。更に言えば、音楽がさざめき立ってこないのであります。この短調で書かれた作品は、音楽の「さざめき」が必要だと思うのですが、それに欠けていた。焦燥感にも不足していた。更に言えば、か弱すぎたように思えた。芯のシッカリとした音楽になっていなかった。

なるほど、第2楽章などは、極めて感傷的で、夢想的な世界が広がっていたのですが、人工的に思えもした。

髙木さん、とても感受性の強いピアニストなのでありましょう。詩的な性格も、多分に備えているように思えたものでした。そのような音楽性を具体的に示してゆく繊細なタッチも見事だった。また、音楽を僅かに揺らしたり、タメを作ったり、といった形で、音楽に陰影を与えよう、といった意志が随所で感じられもした。しかしながら、それらの表情が人工的に感じられることが多かった、というのが正直なところであります。そして、繰り返しになりますが、作品の実像を聴き手に提示する、といった演奏になり切っていなかったように思えてならなかった。志向する表現を、支え切れていない演奏だったようにも思えた。

まだ33歳という若手であります。卓越した資質を備えていることは理解できただけに、これから、ピアニストとしてどのように成熟してゆくのかが楽しみであります。

そのような髙木さんをバックアップする山下さんは、こちらでも≪ドン・ジョヴァンニ≫序曲と同様に、真摯にして充実度の高い演奏を繰り広げていました。なるほど、高木さんの繊細にして、弱音優位の音楽づくりに合わせて、音量を抑える箇所が多かったのですが、その点を除くと、高木さん以外のソリストでも同様の音楽づくりが為されてゆくのだろうな、といった印象も、随所で受けたものでした。すなわち、迷いのない演奏ぶりとなっていた。そして、ケレン味のない、率直な音楽づくりが示されていた。

なんとも立派なバックアップぶりでありました。

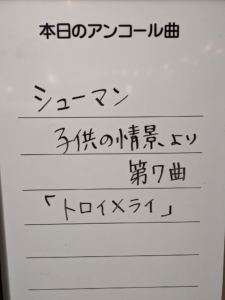

ソリストアンコールは、シューマンの≪子供の情景≫から「トロイメライ」。それは、モーツァルトでの演奏以上に、儚げで、感傷的な演奏となっていました。

止まってしまうのではだろうか、というくらいに極端に遅いテンポが採られていて、瞑想的とも言えそうな演奏ぶりでありました。なるほど、訥々とした演奏ぶりでもあった。とは言うものの、そのようなスタイルが災いしていたと言えそうで、音楽が流れていかない。いびつな形をした音楽になっていたと思えてならなかった。その様は、感情移入した結果というよりも、頭で考えてひねり出した音楽だったようにも思えた。

その一方で、響きは頗る繊細で、とても美しかったのですが。

詩的な音楽を志向するといった姿勢が、モーツァルトでの演奏以上に明瞭な形で現れたのでしょうが、私個人としましては、ちょっと閉口してしまったというのが正直なところでありました。

ここからは、メインのニールセンについて。それはもう、唖然とするほどに素晴らしい演奏でありました。山下さんの美質が、万全な形で現れていた演奏だった、とも言いたい。

山下さん、暗譜で指揮をされていました。と言いますのも、1993年から5年間スウェーデンのヘルシンボリ響の首席客演指揮者を務めた際、第6番を皮切りにしてニールセンの6つの交響曲を全て指揮されたようです。それ以降、山下さんにとって、ニールセンは大事なレパートリーとなったのでしょう。ニールセンの語法も、完全に身に染み付いてもいるのでしょう。まさに、作品のツボを押さえながら、かつ、作品が宿している息遣いを十全に示しながら、生気に満ちた演奏を繰り広げてくれていたと言いたい。

日本人指揮者によるニールセンを聴くのは今回が初めてのはずですので他との比較に基づいての話しではないのですが、日本の中での「ニールセンの権威」と言っても良いのではないでしょうか。そのように思えるほどに、自信に満ちた演奏ぶりで、かつ、説得力に溢れた演奏が展開されていました。共感に満ちてもいた。それ故に、誠に雄弁な音楽が鳴り響くこととなっていた。

ニールセンは、イギリス音楽でも感じられるような、威風堂々とした音楽世界が広がるところに特徴があるように考えています。特に、第2番の最終楽章の主題は、エルガーがリズミカルな音楽を書いた際の世界に似ていると思えてなりません。そのような気高さを伴う堂々たる音楽世界を、クッキリと描き上げてくれてもいた。

その最終楽章では、実に律動的な演奏が繰り広げられていました。しかも、ちょっと浮かれた感じを伴う明るさも、シッカリと表されていた。指揮をする山下さんの表情がまた、実に生き生きとしていたのも印象的でありました。その様子は、この楽章の音楽世界にドップリと身を浸している、といった感じが露わになっていたとも言えそう。

その一方で、作品の至るところから憂いの表情が感じられる。その最たる箇所が第2楽章でありましょう。そのようなシーンでは、抒情的にして、たゆたうような曲想を濃やかに描き上げられてゆく。

更には、音楽が昂揚してゆくと、ガンガンに煽り立ててゆく。その顕著な例が、第1楽章のエンディングでありました。エネルギッシュにして、スリリングな音楽が掻き鳴らされていたのであります。

そのような音楽づくりを、真摯に、かつ、的確に施してゆく山下さん。そのために、音楽が空転するようなことは皆無。そして、音楽が豊かに息づきながら奏で上げられてゆくのでありました。

そんなこんなによって、起伏に富んでいて、しかも、逞しい生命力に溢れた音楽が鳴り響いていった。壮麗で、輝かしく、頑健で、なおかつ、情緒豊かで、ロマンティックでもあった。

そのような山下さんの音楽づくりに献身的に応える大阪響がまた、見事でありました。山下さんの志向するニールセンの音楽世界を、生き生きと実際の音として響かせてくれていたと言いたい。

プレトークでは、山下さんと一緒にコンマスの森下さんも登壇されていました。森下さん曰く、これまでにニールセンの作品に触れたことは殆どなく、今回は3ヶ月かけて個人練習を重ねてきたとのこと。他の団員もきっと、森下さんと同じように練習されてきたことでしょう。本日の大阪響の演奏は、そのような努力の成果の現れだったのでしょうし、また、山下さんのリードの賜物でもあったのでしょう。そう、山下さんのオケのドライブぶりもまた、実に鮮やかだったのです。オケをグイグイと引っ張ってゆくといった気概が、随所で迸っていた。第3楽章の冒頭なでは、その最たる例だったと言えましょう。そんな山下さんの第3楽章冒頭での指揮ぶりに対して、大阪響は、濃厚で、かつ、凝縮度の高い音を響かせることで、見事に応えていた。

そんなこんなも含めて、ニールセンの2番の魅力を堪能することのできた、もっと言えば、ニールセンの音楽の魅力を堪能することのできた、なんとも見事な演奏でありました。