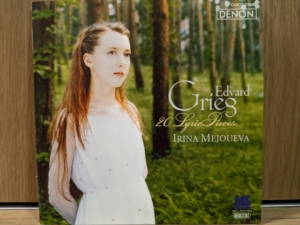

メジューエワによるグリーグの≪抒情小曲集≫抜粋を聴いて

メジューエワによるグリーグの≪抒情小曲集≫抜粋(2000年録音)を聴いてみました。

この曲集は、全10集で合計66曲の小品から成りますが、ここでは20曲が演奏されています。1曲の長さは1分程度のものから7分程度。この音盤での20曲の演奏時間は66分弱になります。

1975年に旧ソ連のゴーリキーで生まれたメジューエワは、1997年に日本コロムビアの録音担当プロデューサーと結婚して以降は、京都を拠点に演奏活動をしています。そのために、京都に住んでいますと、彼女の演奏会に接する機会を頻繁に持つことができます。

そのような中で、2021年6月に、ベートーヴェンのピアノソナタばかりを4曲並べたリサイタルを聴きに行ったことがあります。前半に第5番と≪ワルトシュタイン≫、後半に第12番と≪熱情≫を置いた、というプログラミング。

その、オール・ベートーヴェン・プロのリサイタルを聴いての印象をフェイスブックに投稿していますが、その冒頭で、次のように書いています。

強靭な力が漲っていて、逞しさが前面に出ている演奏でありました。豪壮であるとも言えそう。

最後に演奏された≪熱情≫を聴いていて、私の頭に浮かんだ言葉、それは、「嵐のような音楽」というものでした。このソナタにこそ、「テンペスト」という副題が相応しかったのでないだろうか。そんなふうにも思えたものでした。音楽が、至るところで渦を巻きながら、力強く突き進んでゆくかのようであった。

このリサイタルを聴きに行くまでに聴いていたメジューエワによる演奏は、今回採り上げることにしたグリーグの≪抒情小曲集≫のみでありました。そこから受けていた印象は、透明感のある音楽づくりによって楚々とした音楽世界を描き上げながら、そのうえで、適度な躍動感を備えた演奏を繰り広げている、といったもの。そのために、2021年に実演で接したベートーヴェンでの力強さに驚かされたものでした。

さて、久しぶりに、メジューエワが25歳の時に録音したグリーグの≪抒情小曲集≫を聴き直してみますと、当初に聴いた当盤の印象と、実演でのベートーヴェンでの演奏ぶりとが交錯するものになっているな、という思いを持ったものでした。すなわち、繊細にして精妙で、詩情性に満ちた音楽づくりをベースにしながら、必要に応じて豪壮な音楽を奏で上げてゆく。そのために、とても多彩な音楽世界が出現することとなっている。

しかも、そこには誇張が微塵も感じれない。それは、感受性が豊かで、かつ、音楽に誠実に向き合っているが故のことなのでありましょう。

そのような演奏ぶりによって、この作品集の魅力をシッカリと伝えてくれることとなっている。

以前にフェイスブックに投稿した際には、「1時間強の、音楽による小世界を夢見心地で浮遊した、といった気分を味わうことができる音盤」という言葉で文章を閉じていますが、同じを思いを抱いた次第。

なんとも素敵な音盤であります。

なお、2021年に聴いたリサイタルについて投稿したフェイスブックでは、上で引用した以外にも、もっと詳細に印象を綴っています。

そこで、かなり長くなりますが、メジューエワはどのような演奏を繰り広げるピアニストだと感じたのかについて、ご理解頂けるのではないだろうかとの思いから、ここに添付させて頂くことにします。

今日は、メジューエワのピアノ・リサイタルを聴いてきました。

彼女の実演を体験するのは、本日が初めてになります。音盤では、グリーグの≪抒情小品集≫抜粋(2000年録音)を聴いたくらいでしょう。そのグリーグを聴いての印象を、所属しているFBグループに、下記のように投稿しています。

(もともとの投稿から、言い回しを若干変えています。)

「ここでの演奏はというと、透明感のある音楽づくりをベースとしながら、楚々としたものとなっている。そのうえで、適度な躍動感が備わっている。その演奏ぶりは、この曲集が持っている抒情的な世界、或いは夢幻的な世界に相応しい。

1時間強の、音楽による小世界を夢見心地で浮遊した、といった気分を味わうことができる、素敵な演奏でありました。」

グリーグを聴いての印象を胸に、演奏会場に向かいました。きっと、清冽で、抒情味に満ちていて、夢想的なベートーヴェン演奏に接することになるのだろう、と予想しながら。

しかしながら。

強靭な力が漲っていて、逞しさが前面に出ている演奏でありました。豪壮であるとも言えそう。

最後に演奏された≪熱情≫を聴いていて、私の頭に浮かんだ言葉、それは、「嵐のような音楽」というものでした。このソナタにこそ、「テンペスト」という副題が相応しかったのでないだろうか。そんなふうにも思えたものでした。音楽が、至るところで渦を巻きながら、力強く突き進んでゆくかのようであった。

(もっとも、第17番が≪テンペスト≫と呼ばれているのは、弟子から作品の解釈について問われたときに、ベートーヴェンが「シェークスピアの≪テンペスト≫を読めば解る」と答えたことに由来しており、この作品が嵐を描写したものという訳なのではないのですが。)

全4曲を通じての印象、それは、強奏部では荒々しいまでの壮健さが感じられたということ。とりわけ、左手の力強さが際立っていました。しばしば、左手が音楽をまくし立ててゆく。うごめくような動きが、左手から感じられる場面も多々あった。

その一方で、≪ワルトシュタイン≫の第1楽章の第2主題では、動きを止めて、じっと佇みながら音楽を奏で上げていた。そのために、音楽が思索的な色合いを示してくれていた。コントラストの鮮やかさが際立っていた、とても印象的な場面でありました。

ここの場面に象徴されるように、研ぎ澄まされた感性に基づいた演奏というのとは違うのですが、豪壮一本やりではなく、語彙の豊富な演奏でもありました。スビト・ピアノによって、音楽が一気にドルチェなものへと変貌する場面も、多々あった。

そこに、メジューエワの作品に対する慈しみが感じられたものでした。豪壮で強靭な音楽を追い求めつつも、誠実で真摯で、寛大で柔和な性格の持ち主でもあるのでしょう。だからこそ、グリーグの≪抒情小品集≫で、前述したような演奏を為し得たのでもあったのだ、と。