藤岡幸夫さん&関西フィルによる演奏会(神尾真由子さんをソリストに迎える)を聴いて

今日は、藤岡幸夫さん&関西フィルによる演奏会を聴いてきました。演目は、下記の4曲。

●ヴォーン=ウィリアムズ ≪揚げひばり≫(独奏:神尾真由子さん)

●プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲第1番(独奏:神尾真由子さん)

~休憩~

●レスピーギ ≪ローマの噴水≫

●伊藤康英 ≪ぐるりよざ≫

2000年に関西フィルの正指揮者に就任し、2007年から首席指揮者に、そして今月からは総監督・首席指揮者になられた藤岡幸夫さん。本日は、その初年度の最初の定期演奏会ということになります。

なおかつ、藤岡さんによる演奏を聴くのは、2022年7月の関西フィルとの演奏会以来で、およそ3年ぶり。そのときはオール・シューベルト・プロで、交響曲第2番とミサ曲第6番が演奏されました。前半の交響曲での演奏では、一つ一つの表情付けが何となく事務的に思え、この曲への深い共感や愛情から音楽を紡ぎ上げてゆく、というふうには私には聞こえませんでした。その一方で、メインのミサ曲では、エネルギッシュにして、優しさも湛えている演奏が繰り広げられ、シッカリとした力感を備えていながら、そのことが空回りせずに雄渾な音楽として結実していた、といったふうに受け止めたものでした。

本日のプログラムは、イギリス、ロシア、イタリア、日本と、4ヶ国の作曲家によって生み出された作品が並べられていて、とても多彩なプログラムとなっています。別な見方をすれば、なんとも雑多な印象を受ける内容となっている。そのようなユニークなプログラムで、藤岡さんがどのような演奏を繰り広げてくれるのか、とても楽しみでありました。

(ちなみに、最後に演奏される邦人作品は、もともとは吹奏楽のために作曲されて1990年に初演され、その後、管弦楽版に改訂されたり、男声合唱が加えられたりし、今回はパイプオルガンを加えた特別版へと編曲されたものが演奏され、本日が初演だそうです。)

また、神尾真由子さんの実演に接するのは、これが初めてなのではないでしょうか。1986年生まれということで今年39歳を迎え、今や日本を代表するヴァイオリニストの一人と呼べる存在だと言えましょう。そのような神尾さんがどのような音楽を聞かせてくれるのか、こちらにも大きな期待を寄せていました。特に、プロコフィエフでの演奏に対して。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

ホール前の公園のツツジも、ちらほらと咲き始めていました

ホール前の公園のツツジも、ちらほらと咲き始めていました

ホール入口の横のツツジの様子

まずは、前半の神尾さんをソリストに迎えての2曲からでありますが、その神尾さんが実に素晴らしかった。これまでに、神尾さんの実演に接してこなかったこと、かなり勿体ないことをしてきたのだな、という感を強く持ったものでした。≪揚げひばり≫もさることながら、プロコフィエフが圧巻の演奏でした。

≪揚げひばり≫では、神尾さんは楽譜を見ながらの演奏。プレトークでの話ですと、藤岡さんのリクエストによって弾くことになったようです。神尾さんの掌中に収まっている作品ではないのでしょう。とは言いつつも、弱音を主体にしながら、繊細かつ精妙に奏で上げてくれていました。響きが艷やかで、かつ、過度な緊張感を強いることはなかったもののピンと張り詰めた空気感が漂っていて、その点も申し分なかった。

そして、音楽の流れが滑らかでもあった。この辺りは、藤岡さんによるバックアップの賜物でもあったと言えましょう。

そのような≪揚げひばり≫も十分に素晴らしかったのですが、神尾さんの本領が十全に発揮されたのはプロコフィエフでありました。

気魄の籠もった演奏ぶり。そんなに体当たり的な演奏を繰り広げてゆくと、いつか身体を壊してしまうのではないだろうかと思えるほどに、渾身の力を込めながらの演奏が展開されていきました。その様はまさに、鬼気迫るものだったと言いたい。

それでいて、音楽のフォルムが崩れたり、音楽が混濁したりするようなことはなかった。なるほど、音が汚くなることや、音がかすれてしまうことを厭わずに、全身でぶつかってゆくような演奏ぶりで、実際に音が汚れたり、ごくたまにかすれたりといったこともあったのですが、そのことが逆に、音楽にピュアな美しさをもたらしてくれていたと言いたい。音楽への真摯な姿勢といったものが、痛切に感じられもしたものでした。

そのような演奏態度を採りながら、変幻自在な演奏が展開されていったのでした。この、抒情的で玄妙な音楽世界と、尖鋭な音楽世界とが、複雑に、それでいて何の矛盾もなく混ざり合った作品を、見事に描き切ってくれていた。その様は、まさに作品と神尾さんとが混然一体となったものだったと言いたい。そう、神尾さんは、この作品を全身でシッカリと受け止めて、全身全霊を傾けて紡ぎ上げていった、といった演奏になっていたのであります。

そんなこんなによって、壮絶な演奏が繰り広げられていった。

しかも、テクニックは万全。目が眩むような瞬間の連続でもあった。

また、この作品ならではの気だるさも、凛とした音楽づくりの先から漏れてくるような演奏だったとも言いたい。

それはもう、唖然とするほどに素晴らしいヴァイオリン独奏でありました。

藤岡さんも、そんな神尾さんをシッカリと支えてくれていました。特に、最終楽章で。

最終楽章の主役はオケだと言えましょう。独奏ヴァイオリンは専ら、オブリガート的な音楽を奏で上げながら、オケに絡んでゆく。そこでの神尾さんの独奏も、誠に精妙なものであり、真ん中辺りでは十二分に逞しくもあったのですが、主役のオケがツボを心得た音楽づくりを繰り広げていたが故に独奏ヴァイオリンも映えていたのだ、と言いたい。

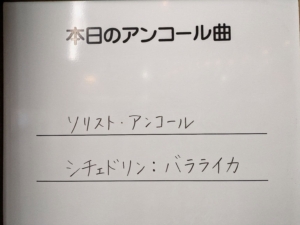

ソリスト・アンコールは、なんとも珍妙なものでした。

数分間の作品だったのですが、全てピチカートで演奏された。しかも、最初のうちは、マンドリンを弾くかのように胸に楽器を抱いて奏で、中間部で通常のヴァイオリンを弾くスタイルの肩にかけてピチカートを奏で、その後に再び胸に抱いて奏でる、といった措置が採られていました。

胸に抱いて奏でる箇所は、ゆったりとしたテンポを基調としながら、ちょっと気だるい感じのする音楽となっていた。民族音楽的な色合いが漂ってもいた。

ところが、中間部では、テンポが急激に上がり、音楽が激情的になった。技巧的にも一気に難易度が高くなったようで、とても目まぐるしい音楽となった。そのような中間部を、神尾さんは実に鮮やかに演奏していったのであります。

そして、また前半と同様の音楽が奏で上げられていった。

意外性に満ちたアンコールで、演奏が終わると、客席からはうっすらと笑いも漏れてきたようでした。

終演後にアンコールの案内ボードを見ますと、シチェドリンの作品だったようです。≪カルメン組曲≫で有名な作曲家ですが、このような形でシチェドリンの名前を見ることになるとは思ってもいませんでした。

そのウィットに満ちた音楽と、神尾さんの妙技とを楽しむことのできたアンコールでありました。

ここからは、後半の2曲についてであります。

≪ローマの噴水≫、素晴らしい演奏でありました。

この曲は、思いのほか、演奏会で採り上げられる機会は少ないと言えるかもしれません。私が実演で接するもの、これが初めてのような気がします。

本日の演奏を聴いていますと、「あぁ、良い曲だなぁ」という思いが込み上げてきました。もっと、演奏会で採り上げられても良いのですがね。

この作品は、音画という表現がピッタリでありましょう。叙景詩でありつつも、叙情詩でもある。両端の場面では、繊細で、精妙で、抒情的な雰囲気を湛えている音楽が響き渡りながら、真ん中の2つの場面では、壮麗で宏壮な景観が音楽として奏で上げられる。

藤岡さんによる演奏は、その両面をクッキリと描き上げてくれていたと言えましょう。とりわけ、真ん中のトリトンの噴水とトレヴィの噴水の場面は、頗る眩い音楽が鳴り響いていて、かつ、広大な音楽世界が広がっていった。オルガンによる効果も絶大だった。まさに、音の洪水、といったところ。

しかも、決してこけおどしな音楽になっていなかった。息遣いがしなやかであり、かつ、うねりにうねりながら音楽は突き進んでいった。

そのうえで、関西フィルの木管群のまろやなか響きが、実に美しかった。それは特に、冒頭の場面において顕著に感じられたものでした。

また、エンディング間近でのコンミスによるソロに、≪揚げひばり≫との類似性を見出すことができ、本日のプログラミングの意図の一つが、この点からも感じ取ることができたように思えたものでした。

なお、プレトークでプログラミングの意図が藤岡さんから説明があり、悲惨な戦争からの慰めが込められているとのことでした。≪ローマの噴水≫から≪ぐるりよざ≫への流れには、ローマカトリックの聖歌がキーになっている、といったことも語られていました。ちなみに、≪揚げひばり≫と≪ローマの噴水≫でのコンミスソロとの関連性には、触れておられませんでした。

いずれにしましても、本日の≪ローマの噴水≫は、トレヴィの噴水の場面を頂点に置きながらの壮大なアーチが、ケレン味なく、かつ、的確に描かれた演奏になっていたと思えたものでした。

ここからは≪ぐるりよざ≫について。

プログラム冊子には、作曲家自身による解説が掲載されていましたので、そちらを参考にしながら、この作品の概略を書いてみたいと思います。

「ぐるりよざ」とは、キリスト教伝来とともに日本にもたらされた西洋音楽において、「Gloriosa(グロリオーザ)」が訛った言葉だそうです。マリア賛歌との関連性も深いよう。

そして、この作品は三楽章による構成が採られていまして、それぞれには「祈り」「唄」「祭り」という副題も添えられています。第3楽章の「祭り」は、長崎民謡の≪長崎ぶらぶら節≫が引用され、太鼓が盛大に響き渡る音楽となっています。

なるほど、エネルギッシュにして、ドラマティックな音楽であり、演奏でありました。最後の場面では、大きな盛り上がりが築かれていた。

また、第2楽章の「唄」では、和楽器の横笛(龍笛と言うようです)が効果的に用いられていました。この横笛、音程に「揺らぎ」を持たせながら演奏されていました。音を伸ばしながら、音程を意図的に下げてゆく、といった演奏法が用いられていたのであります。ただ、西洋音楽(と言いますか、西洋の楽器群によるオケとの共演)で、周りで音が鳴っている中でこれをやられると、ちょっと居心地が悪かった。異質に過ぎたようにも思えた。これは、個人的な見解でありますが、あまり成功したとは思えませんでした。

今書きましたことは、些末なことであります。

作品としては、聖と俗を織り交ぜた音楽といったところなのでしょうが、俗の要素がかなり強かったように思えました。藤岡さんもまた、その性格を強調していたのかもしれません。そのようなこともあって、大いに盛り上がったのですが、一面的に過ぎたように思え、大きな感銘を受けるには至りませんでした。

とは言いつつも、演奏が終わると、聴衆は大きく湧いていました。このような音楽、受けが良いと言えましょう。そのこともあって、本日のプログラミングは、成功だったと思えます。なにより、演奏された4曲全てが、藤岡さんのそれぞれの作品への深い共感が滲み出たものになっていたと思え、その意味では「藤岡色」の濃い演奏会だったと言えるのではないでしょうか。そして、神尾さんが見事な演奏を繰り広げてくれたことも大書したい演奏会となりました。