アルヴィド・ヤンソンス&レニングラード・フィルによるチャイコフスキーの交響曲第5番を聴いて

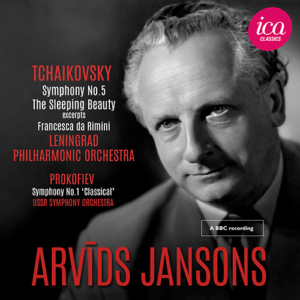

アルヴィド・ヤンソンス&レニングラード・フィルによるチャイコフスキーの交響曲第5番(1971年 ロンドン・ライヴ)を聴いてみました。

NML(ナクソス・ミュージック・ライブラリー)に収蔵されている音盤での鑑賞になります。

アルヴィド・ヤンソンス(1914-1984)は、マリス・ヤンソンス(1943-2019)のお父さん。

なんとも逞しい演奏が展開されています。野太さの感じられる演奏だとも言えそう。そして、推進力に満ちている。音楽する熱狂に溢れてもいる。至る所で「雄たけび」を上げながら突進してゆくかのような素振りを見せているのがまた、強烈なインパクトを与えることとなっている。

そう、全編を通して、奔放で、ある種、野性味に溢れている演奏となっているのであります。凄絶な演奏だとも表現できましょう。

それでいて、必要以上に荒々しくは感じられません。少なくとも、作品の美観を損ねているようなことはない。すなわち、充分に荒れ狂った演奏になってはいるのですが、そのことによって、作品を破壊するようなことにはなっていないのです。むしろ、作品が持っている「生命」を力強く抉り出してくれた演奏となっていると言いたい。

しかも、目鼻立ちがクッキリとしていて、明快な音楽づくりがなされている。キレがあって、毅然としている。凝縮度が頗る高くもある。ここにあるのは、「真摯な態度が貫かれている音楽なのだ」、と思えてきます。

緊密度が高くて、生彩感に満ちた演奏。そのような演奏ぶりに対して、作品自身も嬉々としているようにも見えます。

更には、エンディングでは、音楽を高らかに奏で上げている。切迫感に溢れてもいる。その、激烈さや、昂揚感たるや、絶大なものがあります。

なんとも見事な、そして、聴き手を惹きつける強大な力を持っている演奏。「真実の音楽」がここにある、とも言いたくなる。

アルヴィド・ヤンソンスが如何に魅力的な指揮者であったのかをつぶさに確かめることのできる、素晴らしい演奏であります。