小澤征爾音楽塾での≪コジ・ファン・トゥッテ≫京都公演(第2日目、3/17開催)を観劇して

今日は、ロームシアター京都で小澤征爾音楽塾オペラ・プロジェクトを観てきました。演目は、モーツァルトの≪コジ・ファン・トゥッテ≫。

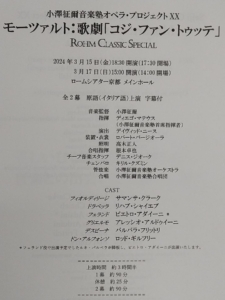

キャストは、お手数ですが、添付写真でご確認頂きたく、お願いいたします。

この作品は、小澤さんが生涯で初めて全曲を指揮したオペラ。それは、1969年のザルツブルク音楽祭でのことでありました。2000年に小澤征爾音楽塾を立ち上げて、今回が20回目の公演となるようですが、小澤さんが生前に関わることとなった最後の演目が≪コジ・ファン・トゥッテ≫になったというのも、奇縁のように思えます。

キャストでは、何と言いましても、デスピーナに扮するフリットリに大注目でありました。

ここ20年ほどの間、イタリアオペラ界を代表するプリマドンナの一人として、リリカルな役柄からリリコ・スピントに寄った役を中心に活躍してきたフリットリ。私が、これまでに接することのできた彼女の実演は2つであります。最初は、2001年1月27日、ミラノのサンマルコ教会で催された、ムーティ&ミラノ・スカラ座によるヴェルディの≪レクイエム≫。それは、ヴェルディの没後100年を記念しての公演でありました。2回目は、2012年の元旦に、チューリヒ歌劇場で観た、ヴェルディの≪オテッロ≫でのデズデーモナ。このときタイトルロールを演じたのはホセ・クーラだった。

そのうち、極めつけはデズデーモナでありました。清らかなデズデーモナ像を描き出してくれていた。気品と貫禄と説得力に満ちてもいた。

そのようなフリットリが、小間使いのデスピーナを演ずる。違和感を覚えてしまうキャスティングですが、それだけに、ひょっとすると想像を絶する魅力を宿したデスピーナに出会えるかもしれない。そのような期待を抱いてしまいます。

なお、2006年のザルツブルク音楽祭(この年は、モーツァルトの生誕250年に当たり、モーツァルトの全てのオペラ作品が上演されました)で観た≪コジ・ファン・トゥッテ≫では、デスピーナに扮していたのはヘレン・ドナートでありました。このとき、ドナートは66歳になっていまして、大ベテランを起用したことになります。そして、味わい深いデスピーナを聞かせてくれた。今回のフリットリも、似たような感じになるかもしれません。

(と言いつつも、ドナートは、もともとがスーブレットな役を得意にしていましたので、フリットリとドナートは、系統の違う歌手だというふうになりますが。)

また、ドン・アルフォンゾにも、大ベテランのギルフリーを配役していることにも注目。まさに、この2人の掌の上で、若い4人の男女が転がされてゆく。そのような図式が予想されるキャスティングでありました。

指揮者のマテウスは、昨年の≪ラ・ボエーム≫では、推進力の乏しい音楽づくりだったように感じられたものでした。音楽が間延びしてばかりのように思えた。もっと、はち切れんばかりの奔流が欲しいとも思えた。それでいて、オケの響きや仕上げには、粗さが感じられもした。はたして、今回の≪コジ・ファン・トゥッテ≫では、どのような演奏を聞かせてくれることだろうか。

そんなこんなの思いを抱きながら、会場に向かったものでした。

それでは、本日の公演をどのように感じたのかについて、書いてゆくことに致しましょう。

まずは、開演に先駆けて、2月に亡くなられた小澤さんに哀悼の意を捧げるべく、モーツァルトのディヴェルティメントK.136から第2楽章が演奏されました。このような機会では、バッハの≪管弦楽組曲≫第3番から「アリア」が演奏されることが多いように思えますが、この楽章が演奏されたことに、大いに納得がいきました。と言いますのも。

まずもって、この曲は、小澤さんの愛奏曲だったということ。サイトウ・キネン・オーケストラ(SKO)の初期の演奏会では、よくアンコールで採り上げられたものでした。更に遡れば、桐朋学園時代に、齊藤秀雄さんからミッチリと仕込まれた曲だったはずで、それもあって、思い入れが強かったよう。1984年に齊藤秀雄さんの没後10年を記念して開かれたメモリアル・コンサート(これが、SKO発足のきっかけとなった)でも、このディヴェルティメントの全3楽章が演奏されています(この曲の指揮を担当したのは、秋山和慶さんでしたが)。そんなこんなもあって、小澤さんを悼むには、うってつけの音楽だと思えたのでした。

この曲を演奏する際の小澤さんは、極度に遅いテンポを採って、情感たっぷりに音楽を奏で上げていたものでした。頗る憂いを帯びた表情を施していた。本日の演奏も、そのような小澤さんの演り方を踏襲したものであり、この演奏の意義からして、納得がいったものでした。

しかしながら、演奏の中身が、そのテンポの遅さを支えきれていないように思えた。思い入れタップリなようでいて、単に間延びした音楽だっただけのように思えた。

テンポが遅い分、演奏時間は長くなる。長い拷問の苦しみを味わっていたような、そんなふうな時間でありました。そして、昨年の≪ラ・ボエーム≫での演奏ぶりもあったため、オペラ本編の演奏内容が思いやられたものでした。

その、オペラ本編ですが、ディヴェルティメントで味わった苦しみが再発するようなことはありませんでした。概して、このオペラの魅力を率直に伝えてくれる好演であったと言いたい。

マテウスによる指揮は、おしなべて、かなり溌剌としたものとなっていました。キビキビとしてもいた。このオペラは、そよ風が吹き抜けるような爽やかさが信条だと思えますので、本日のマテウスによる音楽づくりは、このオペラに似つかわしいものだったと言えましょう。

そのうえで、切迫感にも不足はなかった。第2幕で、フェランドに言い寄られたフィオルディリージが、心が揺れ動きそうになる場面は(しかし、まだここでは、フェランドに完全になびいた訳ではない)、このオペラの中で、最も緊迫感の高い音楽が鳴り響いている箇所だと言えましょうが、ドラマティックな演奏が展開されていました。

しかも、総じて、仕上げには粗さが感じられずに、流麗な音楽となっていた。そのこともあって、滑らかな手触りの音楽が鳴り響いていました。更に言えば、モーツァルトならではの飛翔感や愉悦感にも、不足がなかった。

(そのような中でも、例えば第1幕の幕切れ部分のように、やや鈍重になってしまっていて、更なる疾駆感があれば言うことがなかったのに、と思わせる場面も、幾つか見受けられました。)

上演中は、何度となく、このオペラを生み出してくれたモーツァルトに対して感謝の念が湧いてきたものでしたが、それも、マテウスの音楽づくりがあってこそのことだと言いたい。

歌手陣では、やはり、フリットリが圧倒的に素晴らしかった。オペラ歌手としての格の違いを見せつけられた、といったふうにも感じられたものでした。

もっと言えば、この公演の主役は、フリットリだったと思えてならない。少なくとも、私にとっては、そうでありました。

それにしましても、こんなにも気品に満ちたデスピーナは、滅多にお目にかかれないと言えましょう。これまでに日本国内に響き渡ったデスピーナの歌唱で、最も気高いものに、今、自分は触れているのではないだろうか。そんな感慨に襲われもしたものでした。

フリットリによるデスピーナを聴いていますと、クレンペラーによる≪魔笛≫で第1の侍女に扮していたシュワルツコップが思い出されてきました。おそらく、史上、最も高貴にしてニュアンス豊かな第1の侍女となったのであろう、あの歌唱を。フリットリとデスピーナの結びつきにも、それと似たものを感じずにはおれませんでした。

なるほど、10代の小間使いという設定からすると、貫禄があり過ぎました。小間使いというよりも、2人の姉妹の乳母、といった雰囲気。例えば、第1幕で、変装した男性2人を見て、「ヴァルラッキ人か、トルコ人か」と感想を述べるシーンは、軽妙さに欠けていました。また、第2幕で、デスピーナ本人が結婚公証人に変装して結婚証書を読み上げるシーンも、滑稽さは殆どなくて、重々しさが感じられたものでした。と言いますか、冗談まじりに結婚公証人を演じているというよりも、丁寧に結婚公証人を勤めている、といった雰囲気が滲んでいた。

アリアで言えば、第1幕でのもののほうが秀逸でした。凛としていて、かつ、思いのほか伸びやかな歌を披露してくれていた。その一方で、第2幕のアリアは、少し小回りが利いていなかった感じ。

かように、多少なりの違和感を覚えつつも、それを遥かに上回る魅力を備えたデスピーナでありました。いや、デスピーナに対しての歌唱がどうの、というものを超越したところで成り立っていた、貫禄十分で、気品に満ちたオペラ歌唱を堪能した、といった感じ。ちょっとした歌い回しが、実に凛としていた。光沢があって、滑らかでもあった。そのことは、レチタティーヴォでの節回しにおいても、十分に感じられた。

しかも、歌いぶりでの小回りはあまり利いていなかったものの、デスピーナらしい機転の利いた人物像といったものは、十分に感じ取ることができた。

とにもかくにも、これほどまでに気高さに満ちたデスピーナに出会えたことに、歓びを抱かずにはおれませんでした。このデスピーナを聴くことができただけでも、観に来た甲斐があったというもの。

次いで、ギルフリーによるドン・アルフォンゾに惹かれました。酸いも甘いも知り尽くした初老の哲学者、という味わいが見事に出ていた。しかも、5人の若者たちへの暖かな眼差しのようなものが感じられた。それでいて、このオペラで展開される「恋の駆け引き」をシッカリとコントロールしていた。

歌いぶりはと言えば、勢いに任せて歌い切るようなことは皆無。そのうえで、滑らかさが前面に押し出されていた。そんなこんなによって、あまり尊大な感じにならない、真摯なドン・アルフォンゾ像が描かれていたと言いたい。

4人の恋人たちでは、グリエルモを歌ったアルドゥイーニに惹かれました。とても威勢が良かった。しかも、声や歌いぶりは、朗々としていて、伸びやかで艶やかでもあった。総じて、率直な歌であり、グリエルモに相応しかったと言えましょう。

また、シャイエブによるドラベッラも素敵でした。ときに、ドラマティックになり過ぎる嫌いはありましたが、恰幅が良くて、拡がり感のある歌いぶりでありました。ドラベッラは、姉のフィオルディリージに比べると好奇心旺盛なところがありますが、そのような性格もシッカリと表されていたように思えた。

フィオルディリージを歌ったクラークは、最初のうちは、ちょっと柄が細いかなとも思えましたが、徐々にエンジンがかかってきた感じ。恋に悩む姿は、フィオルディリージにおいて最も顕著に見受けられる訳ですが、その苦悩ぶりをシッカリと表現してくれていました。そう、情感に満ちた歌を披露してくれていた。

独唱陣では、フェランドに扮したアダイーニが、最も期待に応え切れていなかった。と言いますのも、声質がちょっと特殊。少々しわがれた感じがして、ロッシーニによる≪セヴィリャの理髪師≫の第2幕で、音楽教師に変装して現れたアルマヴィーヴァ伯爵を歌わせたら(ここの場面は、しわがれ声で歌われることが多い)ピッタリであろう、と思わせるものでありました。とは言え、歌いぶりは、真摯なものであり、その点においては聴くべきものがあった、と言いたい。

最後に、演出について。

光の採り入れ方の巧みな演出だったと言えそう。その点では、ストレーレルによる演出に通ずるところがあったように思えます。

そのうえで、奇を衒ったところが全くなく、このオペラの世界をシッカリと描き上げてくれていた。舞台装置は簡素でありましたが、必要最小限に揃っていたとも言いたい。

総じて、レベルの高い公演で、このオペラの魅力を存分に味わうことができました。

なお、途中にも書きましたが、上演中は、何度となく、このオペラを生み出してくれたモーツァルトに対して、感謝の念が湧いてきたものでした。登場人物の心の襞を、丁寧に描き上げてくれているモーツァルトに対して。

このオペラで描かれているものは、決して、戯れであったり、ゲームであったり、といったものではない。ここにあるのは、迷いであったり、嘆きであったり、葛藤であったり、焦燥であったり、ピュアな欲望であったり。そのようなものが、天衣無縫な音楽によって、率直に描き出されているのだ。そのような思いを、改めて抱きながら、舞台の進行を見つめていた。そんな公演でもありました。