N響の京都公演を聴いて

昨日(8/20)は、ロームシアター京都でのN響の京都公演を聴いてきました。指揮は、秋山和慶さん。

演目は、下記の2曲でありました。

●ドヴォルザーク チェロ協奏曲(独奏:宮田大さん)

●ベートーヴェン 交響曲第7番

この日の最大のお目当ては、宮田さんでありました。それは、昨年の9月に聴いたサン=サーンスのチェロ協奏曲第1番が、あまりに素晴らしかったため。そのサン=サーンスが、宮田さんを聴いた初めての機会だったのですが、リリシズムに溢れた演奏ぶりでありました。

そのときの印象を、次のように綴っています。

ソットヴォーチェを多用しながらの演奏ぶりで、音楽が繊細を極めていました。更には、演奏のそこここに儚さが漂っていた。デリケートで、多感な音楽であったとも言えましょう。

と言いながらも、決して「ひ弱」な音楽だとは感じられませんでした。音楽の「芯」がシッカリとしていた。繊細さを表に出しながら、それを支える強い意志の力や、生命力の逞しさを備えた演奏となっていた。そんなふうに思えてなりませんでした。

決して、バリバリと弾くタイプではないと言えましょう。荒々しさが全く無い。音量も大きいほうでは無い。ところで、この協奏曲は、他のチェリストで聴いても(それは、音盤においての話しなのですが)、チェロ独奏がオケに埋もれてしまう箇所が多いなと感じています。今日の宮田さんは、それがまた、顕著であったとも言えましょう。しかし、それは作品に責任がある。そのようなことを超越したところで、ノーブルな感覚に満ち溢れた、実に魅力的な演奏であったと思います。

更に言えば、細やかなアーティキュレーションの付け方の、何と見事なこと。一つ一つの音への個性の持たせ方や、フレーズの処理やが、誠に的確である。それはもう、惚れ惚れするほどに鮮やかなものでありました。

また、今年の1月に、びわ湖ホールで催された田村響さんのピアノ、竹澤恭子さんのヴァイオリンとの三重奏も聴いていますが、そこでも、「チェロの貴公子」と呼びたくなるような演奏に酔いしれたものでした。知的な演奏ぶりをベースにしながら、柔らかくて気品のある音色と、滑らかな音の運びとによって紡ぎ出されてゆく音楽の、なんとノーブルなことだったことか。

そんな宮田さんによる、チェロ協奏曲の「王様」とも呼べそうなドヴォルザークの協奏曲がどのようなものになるのか、実に楽しみでありました。

ところで、宮田さん(1986-)は、生まれは宇都宮市で、桐朋学園大学とジュネーヴ音楽院に学んでいますが、2010-12年にローム・ミュージック・ファンデーションの奨学生となり、2019年からはローム・ミュージック・セミナーの講師を務めています。京都と、更には、ロームシアターとは縁の深いい演奏家ということになります。

また、2003,04年には小澤征爾音楽塾に参加していて、そのとき以降の演奏も含めて、小澤さんから絶賛を受けているようです。

なお、Wikipediaを見てみますと、チェコのドヴォルザーク・ホールでドヴォルザークのチェロ協奏曲を演奏した際には、終演後にドヴォルザークの子孫から「今まで聴いたドヴォルザークのチェロ協奏曲の中で1番感動した」と好意的なコメントを貰い、後日ドヴォルザークの生家に招かれ、直接手紙も貰っている、といったエピソードが紹介されていました。

さて、宮田さんによるこの日のドヴォルザークを聴いてみて、どうだったかと言いますと、期待していた以上に素晴らしいものでありました。繊細で理知的で感受性豊かさで、なおかつ、能弁な演奏が展開されていた。それはもう、息を飲むような瞬間の連続でありました。

この曲は、チェロ協奏曲の王様のような位置づけを占めていると書きましたが、宮田さんによる演奏は、そのような性格を誇張したものではなかった。私は、そのように聴きました。変に気負ったところのない演奏。サン=サーンスでも感じたように、バリバリと弾くようなことは皆無。全曲を通じて感じ取れたもの、それは、鋭敏な感受性に裏打ちされたデリケートな音楽世界でありました。

とりわけ、弱音を頻繁に用いて、声を潜めながら切々と語ってゆく様の、なんと魅惑的だったことか。それは、第1楽章の主題提示部での第2主題や、第1楽章の展開部の出だしの箇所(224小節目)、第2楽章の107小節目でのカデンツァ風と書かれた箇所などで顕著。ここで例示した箇所は、それこそ、ハッと息を飲む美しさと玄妙さが感じられる瞬間でありました。

それだけに、例えば、第1楽章の再現部になだれ込む箇所でのオクターヴでの半音階で駆け上ってゆく場面(266小節目)では、大見得を切るようなことはしない。この箇所が象徴的であったように、宮田さんは、見得を切るような芝居がかったことは一切しなかった。それは、第1楽章でのオーケストラによる長い提示部を経て、最初にチェロが登場する場面にも当てはまる。決して、音をぶつけながら居丈高に登場するのではなく、デリケートにして親密さを感じさせる登場だったのでありました。それらがまた、チェロ協奏曲の王様らしからぬところであったと言えるのでありましょうが、そのことによって、演奏に気品がもたらされていたように思えたのであります。そして、大袈裟な表現に手を染めないことによって、インティメートな音楽世界が出現していた。

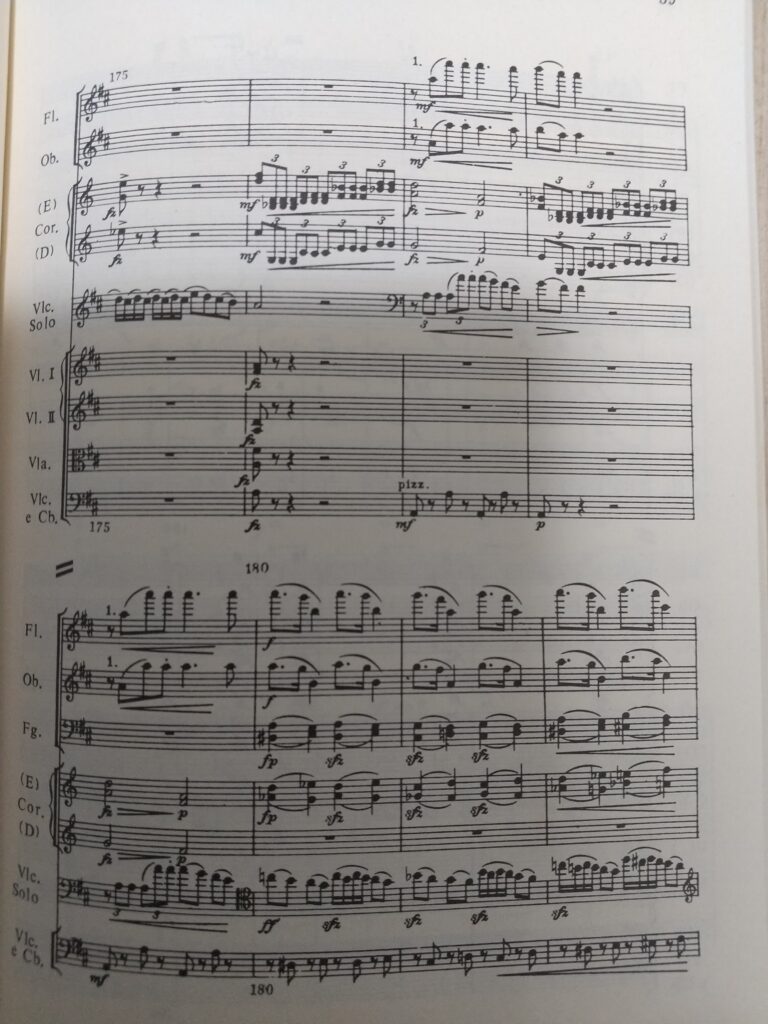

その一方で、例えば、第1楽章の提示部を締めくくる箇所(177~192小節目あたり)では、チェロという楽器ならではの朗々たる歌を聞かせてくれていた。必要十分に雄渾でもあった。このことは、第3楽章の大部分についても当てはまる。

そのうえで、サン=サーンスを聴いたときにも書いたように、細やかなアーティキュレーションの付け方が、なんとも見事なでありました。一つ一つの音への個性の持たせ方や、フレーズの処理やが、実に的確であり、かつ、滑らかであった。

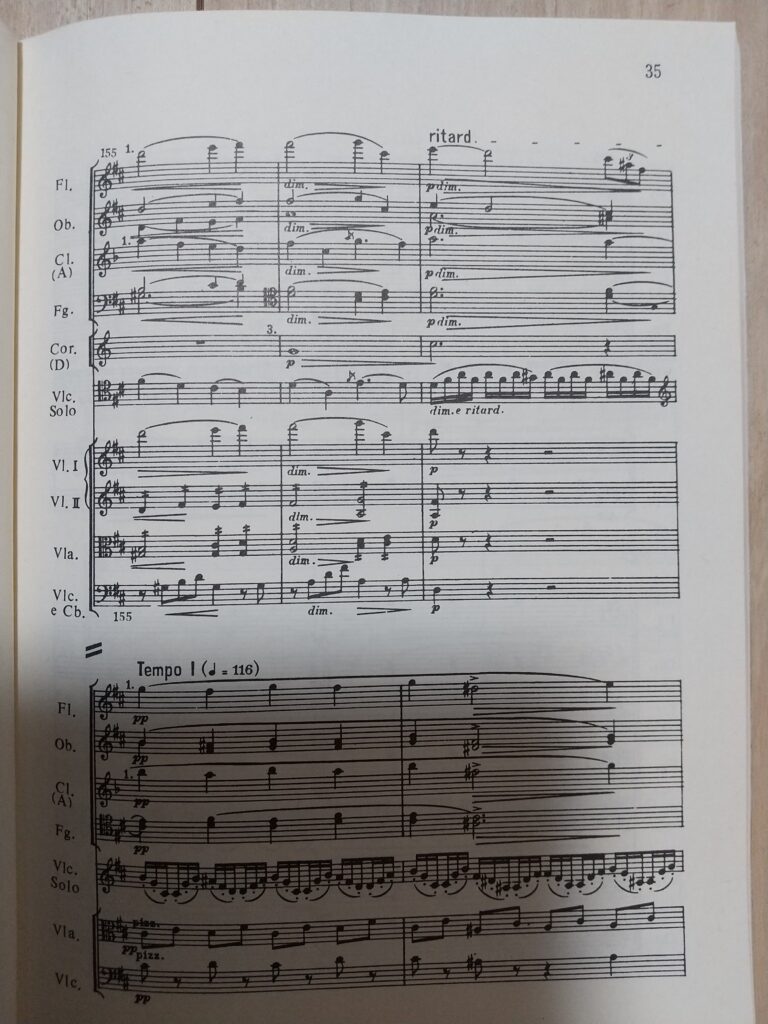

更に言えば、宮田さんの音楽に対する誠実さのようなものも、随所に感じられたものでした。チェロ協奏曲といえども、決してワンマンプレーに走らない。協調性の強い演奏家でもあるのでしょう。それは、付点音符の音型で、しばしば宮田さんは指揮者を見ていたことにも現れていたように思えます。例えば、譜例で示した箇所。156小節目での付点4分音符と8分音符の音型は、8分音符をやや後ろに持ってくると座りが良くなると言えましょうが、その呼吸を指揮者と合わせるように努めていた。宮田さんの人柄でもあるのでしょう。

全体的に言えば、この曲はもっと勇壮であって欲しい、という思いを抱かないでもありませんでした。しかしながら、このように繊細で理知的で、感受性豊かさに横溢したドヴォルザークのチェロ協奏曲も、誠に魅力的。そのように思えてなりませんでした。

オーケストラはと言えば、充実感たっぷりなものでありました。宮田さんに焦点の当たる演奏だった(とりわけ、私は、そのように聴いた)のですが、ドッシリとした音楽づくりで重心を低く採りながら、風格豊かに音が鳴り響いて、かつ、精妙巧緻だった。そのような演奏ぶりでありました。それは、秋山さんの音楽性と、N響の体質に依るものだったのでしょう。

ところで、興味深かったのが第1楽章の第2主題。オーケストラのみによる提示では、ゆったりとしたテンポで朗々と歌い上げているホルンに対して、秋山さんは先へ急ぐようにタクトを振った。なるほど、そのようなアゴーギクを掛けるのも一つの手でありましょう。しかしながら、ホルン奏者はテンポを早めない。すると、チェロ独奏が入ってからの第2主題では、宮田さんはかなり遅いテンポで玄妙に音楽を奏でている。ホルン奏者は、宮田さんがこのように第2主題を奏でることを承知していたからこそ、整合性を持たせるために、指揮に逆らってテンポを早めずに吹き切ったのではなかろうかと推察した次第であります。ここの箇所で指揮に逆らったのは、オーケストラ全体。他の団員も、ホルンのテンポに寄り添って奏でていた。「ああ、これがN響なんだなぁ」と感じ入ったものであります。なお、終演後、宮田さんがホルンの首席奏者のみを立たせていたのが、なんとも意味深長でありました。第3楽章でソロがあるコンマスには立つように促さなかっただけに、よけいに意味深長に思えたものでした。

ちょっと残念だったのが、第1楽章の176小節目と178小節目。ここでは、オーケストラが音楽を前に進めなければならないのに、音楽が停滞していた。こここそ、秋山さんは、ちょっと前のめりになるくらいに先へ急ぐようにタクトを振るべきだった、と思えてなりません。

(と言いつつも、177,179小節目の独奏チェロは、前のめりにならずに、猛獣をたしなめるかのようにドッシリと弾くべき箇所であると考えます。)

さて、続きましては、メインのベートーヴェンについて。

充実の演奏でありました。

昨年の7月に、日本センチュリー響とのブラームスの交響曲第1番を聴いた際、秋山さんは、「日本のハイティンク」と呼べるのではないだろうかと思えたものでした。

そのときのブラームスは、奇を衒わない音楽づくりをベースにしながら、作品の生命力をシッカリと汲み上げてゆく演奏となっていました。更には、音価をとても大事にしていたように思えた。そう、音の長さを、楽譜通りに保とうという強い意志の感じられる演奏になっていたのであります。そのような様が、まさにハイティンクに似ていると思えたのでした。

そして、この日のベートーヴェンの7番もまた、同様に感じたのでありました。

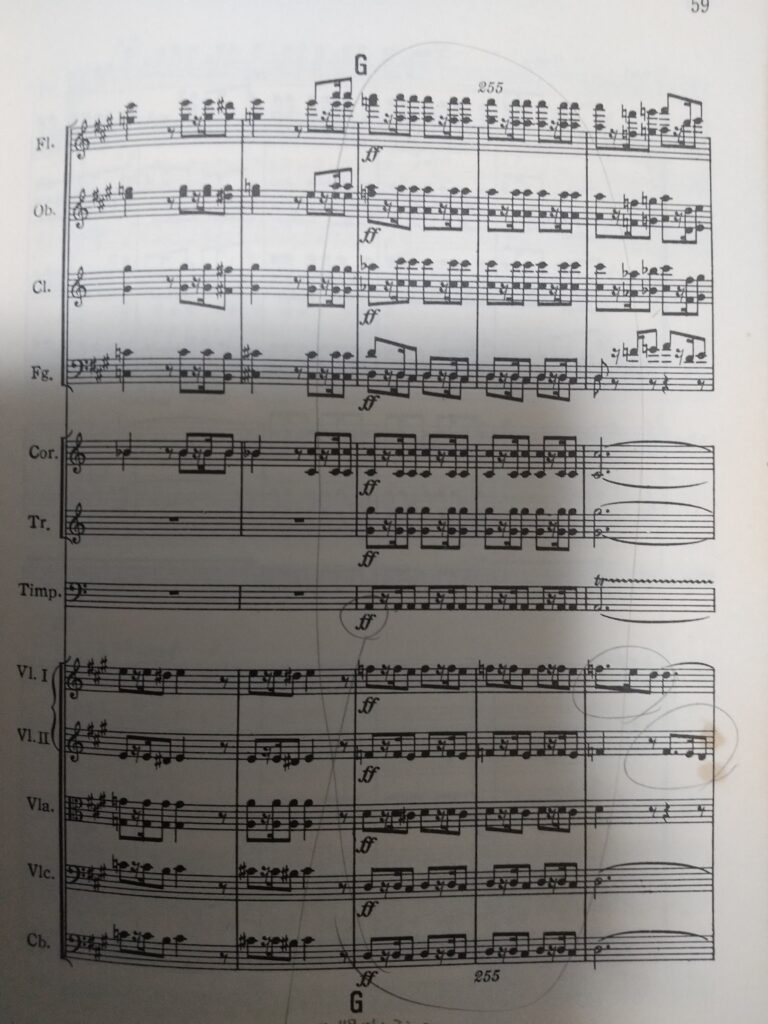

この演奏でも、音価を大事にしていた。その象徴的な場面は、第1楽章の254小節目でありましょう。ここは、非常に重要な箇所だと考えています。指揮者の「読譜力」のようなものが試される箇所であるとも言えそう。(朝比奈隆さんが、ここでの音価の変化について指摘されていたことによって、私は気付いたものでした。)

譜例を添えましたが、それまで、付点8分音符+16分音符+8分音符という音価をベースにしながら音楽が進んできたのが、ここでは8分音符+16分休符+16分音符+8分音符というふうに、16分休符が挟まれることになる。そのことによって、音が硬くなります。そして、音楽が毅然としてくることとなる。音楽が横に流れるようなことが、一切なくなる。そう、音楽の性格がガラリと変わるのであります。秋山さんは、16分休符がシッカリと見えるように奏でていた。そこには、音価を楽譜通りに示そうという強い意志が感じられたものでした。そのことによって、ベートーヴェンがここで示そうと意図していた性格が、明瞭に描き出されていた。

一事が万事。いま例示した箇所での気配りを筆頭として、秋山さんは、ベートーヴェンの楽譜を誠実に再現しようと努めていた。そのような演奏であったと感じたものでした。

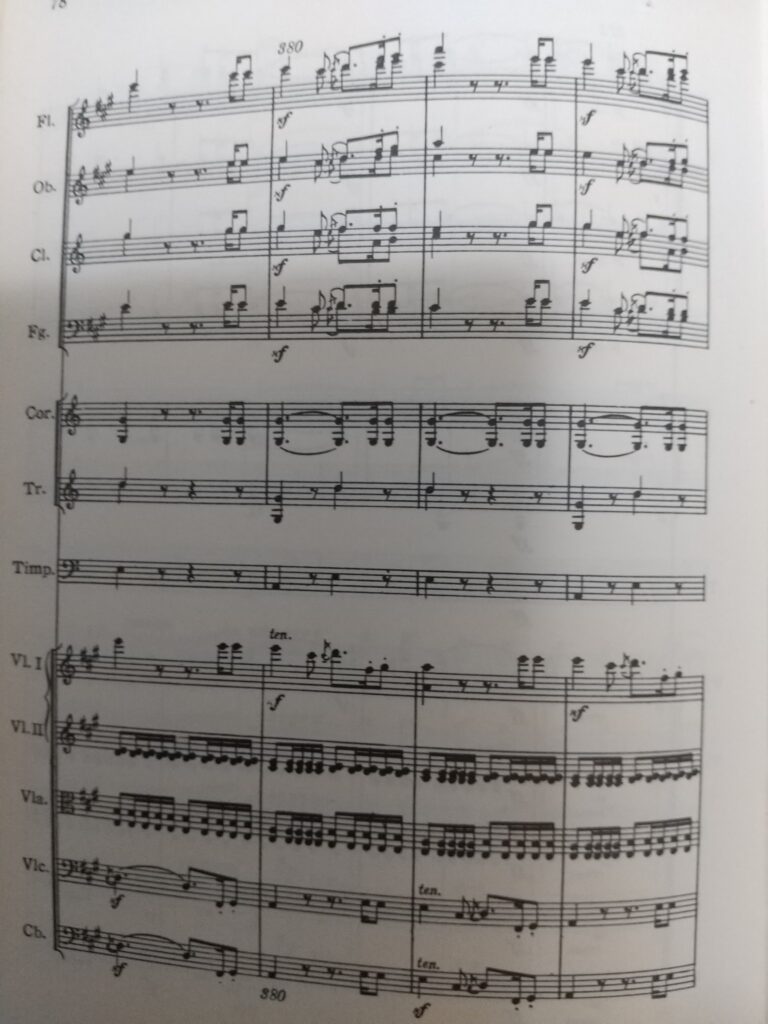

(但し、第1楽章での379,381小節目の5,6拍目の16分音符と8分音符が、不明瞭に感じられたのが、残念でありました。この2音、もっとハッキリと見えるように演奏して欲しかった。)

細かな部分に話しが偏っていきましたが、全体を通じて、充実度の高い演奏でありました。それは、冒頭の音からして感じられた。ドッシリとした構えの音楽を、耳が捉えたものでした。なるほど、もう少ししなやかさがあっても良いのではないだろうか(ハイティンクの演奏には、必要十分なしなやかさが備わっていると思っています)、もう少し柔軟さがあっても良いのではないだろうか、とも思えたのですが、ここまで誠実に、そして、立派に音楽を鳴り響かせてくれたならば、それで十分。そんなふうに思えてなりませんでした。第3楽章までは中庸とも言えるようなテンポで進めながら、最終楽章では速めのテンポを採りながら音楽を煽っていったのも、この作品では好ましい。

そのうえで、全体を通じて、清潔感の漂う演奏でもありました。それは、昨年のセンチュリー響とのブラームスでも感じられたこと。今回は、基本的にはノンヴィヴラートを課していたようでして(それでも、何人かはコソコソとヴィヴラートを掛けていた。これはもう、弦楽器奏者の性なのでありましょう)、そのことによって、清潔感が強調されていたようにも思えます。ノンヴィヴラートの効果が最も顕著だったのは、第3楽章のトリオに相当する部分だったのではないでしょうか。

個人的には、細かく見ていけば、更に求めるところのある演奏ではあったのですが、この作品の魅力をタップリと味わうことのできた、充実の演奏でありました。