ボローニャ歌劇場による≪トスカ≫(11/12・大阪公演)を観劇して

昨日(11/12)は、大阪のフェスティバルホールで、ボローニャ歌劇場による≪トスカ≫を観てきました。これが、今回の来日公演の最終日になります。

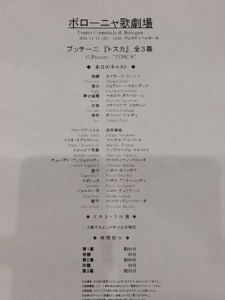

キャストは、添付写真をご確認ください。トスカが、当初予定されていたシーリが体調不良で出演できなくなり、並河寿美さんが代役で歌うこととなりました。

2020年に京都に引越してから、外来の歌劇場の公演に接するのは、これが初めてになります。最後に接したのが、2019年の6月に福岡で鑑賞した、同じくボローニャ歌劇場による≪セヴィリャの理髪師≫でありました。

キャストでは、まずはカヴァラドッシを歌うアルバレスに注目。2006年にヴェローナ音楽祭でもカヴァラドッシを聴いています。その時象は、リリコから出発して徐々にドラマティックな役柄へレパートリーを伸ばしていったアルバレスらしく、抒情的でありながら、ドラマティックで輝かしい歌を聞かせてくれたものでした。第3幕のアリア「星はきらめき」をアンコールしてくれもした。

それから17年が経過して聴くアルバレス。年齢はもう、61歳になっているようです。アルバレスの実演に接するのは、これが2回目(すなわち、アルバレスの実演は、全てカヴァラドッシという偏りよう)ということで、あまり実演に接することのできていない名歌手の一人。どのような歌を聞かせてくれるのか、実に楽しみでありました。

次に気になっていたのはマエストリ。彼の実演は、ミュンヘンで≪愛の妙薬≫のドゥルカマーラに、ミラノで≪ドン・パスクワーレ≫のタイトル・ロールに接してきましたが、オペラ・セリア(正歌劇、悲劇の歌劇を指します)を聴くのは、これが初めて。ファルスタッフをはじめとして、ブッフォ役に定評のあるマエストリが、スカルピアでどのような歌唱を繰り広げてくれるのか、興味津々でした。

トスカを歌う予定だったシーリ(2016年に新国立劇場で≪アンドレア・シェニエ≫のマッダレーナを聴いており、繊細かつ情熱的な歌を繰り広げてくれていた)がキャンセルになったのは残念でしたが、並河さんがどのような歌を聞かせてくれるのか、新たな興味が湧いたものでした。

加えまして、ウクライナ出身の女性指揮者でありますリーニフにも注目でした。2021年に、女性指揮者として初めてバイロイト音楽祭に登場したという経歴の持ち主。それ以来、4年続けてバイロイトの指揮台に登っているようですので、好評を博しているのでしょう。そして、2022年にはボローニャ歌劇場の音楽監督に就任しています。はたして、どのような音楽づくりを見せてくれることでしょうか。

以上のような注目点を挙げつつも、イタリアのオペラカンパニーの中でもトップクラスの実力を誇るボローニャ歌劇場が奏で上げる≪トスカ≫がどのようなものになるのかが、最大の関心事でありました。

1995年に現地で≪ばらの騎士≫を観劇(指揮は、その時点でまだ日本ではあまり名前の知られていなかったティーレマンでした)し、4年前に≪セヴィリャの理髪師≫を観劇していますが、このオペラカンパニーによるイタリアオペラのオペラセリアの実演に触れるのは、これが初めて。きっと、胸をときめかせてくれる≪トスカ≫になることだろうと、期待に胸を弾ませながら会場に向かったものでした。

さて、その演奏はと言いますと。

冒頭のオーケストラによる強奏を聴いた瞬間、「あれっ?」となりました。音楽の輝きが感じられない。音楽が外に向かって開放されていかない。壮麗でもない。こじんまりとした印象が強い。

その印象は、全幕を通じて続くこととなりました。どうやらリーニフは、ドロドロと渦巻くような音楽を目指すのではなく、キリっと引き締まった音楽づくりをベースにしながら、精妙にして繊細な音楽を志向してゆくタイプのようです。それはそれで一つの行き方でありましょうが、イタリアオペラの場合は、生命力の逞しさや、強靭なカンタービレや、音楽が渦巻く様や、といったものがどうしても欲しくなる。第1幕で言えば、トスカとカヴァラドッシによる二重唱の途中で、やや音楽に躍動感が加わってきたかな、と思わせる箇所もありましたが、総じて、聴いていて興奮を誘われなかった。

期待があまりに大きかっただけに、欲求不満に陥ってしまいました。

それが、第2幕になると、リーニフが目指している音楽が、私の胸にも刺さるようになってきた。と言いますのも。

第2幕は、第1幕と比べると、かなり心理劇的な要素が強くなると言えましょう。トスカは、スカルピアとのやり取りに苦悩し、葛藤する。そこへもってきて、リーニフによる音楽づくりは、音楽を存分に煽るようなものではなく、音楽の大伽藍を築き上げることを第一義とするようなものでもない。それよりも、登場人物の心の襞を明らかにすることに興味を抱いているように思える。そのように捉えると、リーニフの音楽づくりにも共感が持てるようになったのであります。

プログラム冊子にはリーニフへのインタヴューが紹介されていまして、興味深い一節を見つけました。「私がオペラを音楽的に解釈する際のカギは、ドラマとその分析で、登場人物の心理状態を理解し、物語の進展に則して音楽を構築することを重要視している」とのこと。そのような意図が、第2幕での演奏からも窺い知れたものでした。

とりわけ、その精妙な演奏ぶりが絶大な効果を発揮していたのが、スカルピアが国外への通行許可証を書き始めた場面。並河さんの的確な演技も相まって、トスカがナイフを見つけてスカルピアの殺害を決心するに至るまでの心情の揺れが、クッキリと描き上げられていました。

そのようなリーニフの音楽づくりは、第3幕にも引き継がれていきます。と言うよりも、より一層徹底されたように思えた。ある種、結晶度の高い音楽を追求していたとも言えそう。カヴァラドッシによるアリア「星はきらめき」の序奏部でのクラリネットソロなどは、聞こえるか聞こえないか、といったほどの弱音で吹かせていて、繊細極まりなかった。と同時に、いたたまれないほどに切なくなった。カヴァラドッシの心情を映し出しての演奏を意図した結果だったのでしょう。

そして、「星はきらめき」に限らず、音楽を誇張せずに、かつ、丹念に描き上げていった。

リーニフによる音楽づくりは、イタリアオペラとしてはユニークなものだったと言えましょう。興味深く聴くことができました。しかしながら、私個人の嗜好からは、ちょっと懸け離れていた。

この公演での、リーニフが放っていた存在感はとても大きく、まさに音楽全体を統率していた、といった感じ。そのために、「ボローニャ歌劇場の実力はこんなものではないだろう」と言いたくなる(イタリアオペラでは、熱狂度の高い音楽世界が広がって欲しいという願望が満たされなかったという意味合いで)公演だったというのが正直なところでした。もっと言えば、これがボローニャ歌劇場でなくても(例えば、日本のオケと合唱を集めた公演であっても)、同様の色合いを持たせた演奏が可能だったのではないだろうか、と思えたものでした。

さて、ここからは歌手陣について触れることに致しましょう。

最も大きな感銘を受けたのは、スカルピアに扮したマエストリ。マエストリらしくと言いましょうか、ノーブルな歌いぶりでありつつも、声量が豊かで、恰幅の良さが感じられもしました。あからさまに悪役ぶりを見せつけるような歌いぶりではなかったものの、十分に憎々しげでもあった。大きな存在感を示してくれていたスカルピアでありました。

次いで好感を持てたのは、トスカ役の並河さん。ドラマティックであり、かつ、抒情性の豊かさが感じられた。トスカの苦悩や葛藤も、濃やかに表現されていました。恰幅の良さもあった。第3幕で、トスカとカヴァラドッシとが、オケなしでユニゾンで歌い上げる場面などは、声の幅広さでアルバレスを圧倒していました。(なおかつ、音の長さも、並河さんのほうがキープできていた。)

最大の聞かせどころである「歌に生き、愛に生き」では、出だしこそ清澄な色合いが感じられたものの、主部に入ると、声色や表情が少し暗めだったのに、ちょっと違和感を覚えたのですが、総じて、トスカを見事に演じ切っていたと思えました。

第2幕でスカルピアを殺害するシーンや、最終幕の幕尻でのカヴァラドッシの処刑のシーンなど、この劇がどのような顛末を迎えるのかを承知しながらの観劇でありつつも、ハラハラドキドキさせる「緊張感」を孕んでいた。それと同時に、音楽を(そして、劇を)ガッシリと支える安定感が備わってもいた。こういったことは、並河さんの卓越した歌と演技に依るところが大きかったと言いたい。

カヴァラドッシを歌ったアルバレスは、決して悪くはなかった。とは言え、手放しで称賛したくなる、という歌唱でもありませんでした。

なるほど、リリコな性格と、ドラマティックな表情とが融合されていた歌唱でありました。しかしながら、常に輝かしかったとは言い難かった。

とりわけ、第2幕での「Vittoria(勝利だ‼︎)」は、2016年にウィーンで聴いたヨナス・カウフマンによる、極めてヒロイックな歌声を聴いてしまったがゆえに、とても生ぬるく思えてしまった。あのカウフマンは、まさに卒倒ものでありました。これから先も、「Vittoria」の場面では、どうしてもカウフマンと比較してゆくことになるのでしょう。

更に言えば、この日のアルバレスによる「Vittoria」は、旋律部分に入ると、息が短めで、音楽がブツブツと切れてゆく感じになっていたのにも疑問を感じたものでした。

カヴァラドッシにとっての最大の聞かせどころであります第3幕のアリア「星はきらめき」では、最初は呟くように歌い(と言いつつも、ウィーンで聴いたカウフマンによる歌いぶりに比べると、随分と「歌」になっていた)、次第に感情を昂らせてゆく、といったものになっていました。このアリアの歌い方としては常套的な方法でありましょうが、カヴァラドッシを何度も歌ってきている(プログラム冊子には150回以上歌っていると書かれています)だけに堂に入っていて、聴き応えが十分でありました。但し、ここでも、息が短めで、音楽がブツブツと切れてゆく感じになっていたのが残念。

なお、堂守や、アンジェロッティ、スポレッタといった、脇役がシッカリとしていたのは、流石はボローニャ歌劇場と言えましょうか。堂守とスポレッタは、性格的な歌いぶりを繰り広げてくれてもいた。このような役に、それに見合った歌手を招くことができるのも、オペラカンパニーの実力を測る物差しの一つだと思えます。

最後に、演出について。

衣裳も含めて、頗る伝統的なものでありました。ト書きが忠実に守られてもいた。それだけに、トスカがスカルピアを殺害するシーンでの並河さんの演技も映えたように思えます。トスカの心の動きが、既に知っている展開の通りに進んでゆく訳ですので。

舞台装置も、インテリアに省略がかなりあって、簡素ではあったものの、≪トスカ≫に必要な道具や、この劇が演じられているシチュエーションに必要な雰囲気は十分に揃っていた。

そんなこんなによって、このオペラの世界に違和感なく入り込めるものとなっていたのは、私にとっては非常に好ましいものでありました。

縷々書いてきましたが、リーニフによるユニークな音楽づくりと、マエストリによる素晴らしいスカルピア、並河さんの聴き応え十分なトスカに、一定の満足感を得ることのできた、興味深い≪トスカ≫でありました。

と言いつつも、次にこの歌劇場による公演に接する機会があれば、ボローニャ歌劇場らしい(と言いますか、イタリアの名門オペラカンパニーの威力を体ごと受け止めることのできる)公演に立ち会いたいものだ、という思いを抱いてしまう公演でありました。