兵庫県立芸術文化センターでの佐渡裕さんプロデュースオペラ2023、≪ドン・ジョヴァンニ≫(7/17公演)を観劇して

昨日(7/17)は、兵庫県立芸術文化センターで、佐渡裕さんプロデュースオペラとして上演された≪ドン・ジョヴァンニ≫を観てきました。

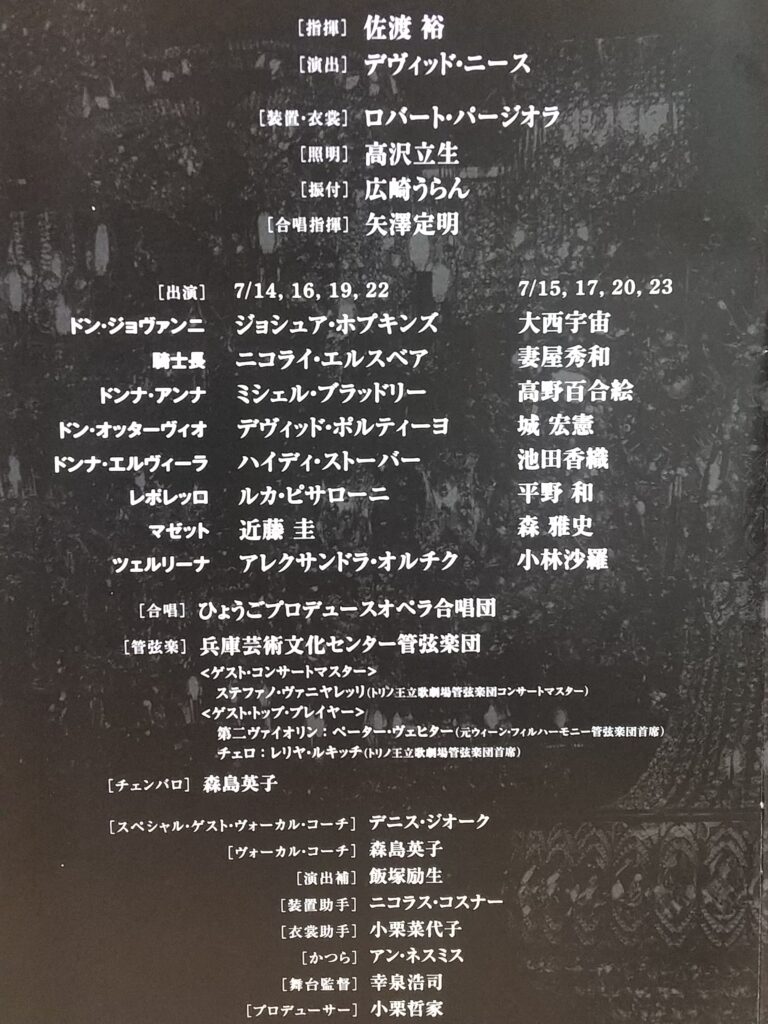

配役は、プログラム冊子のキャスト表を撮影したものを添付いたしますので、そちらをご覧ください。

この企画は、2005年に上演された≪ヘンゼルとグレーテル≫を皮切りに毎年実施されており(但し、2020年はコロナ禍のため中止)、今年で18回目の開催となります。私が、この佐渡さんプロデュースのシリーズを観劇するのは初めてのこと。

今年の≪ドン・ジョヴァンニ≫は全8回の公演が組まれており、2つのキャストによって上演されます。本日は、オール日本人キャストによる公演。もう一組の方は、7/22に観劇することにしています。

今年の3月に上演された、びわ湖オペラでの≪ニュルンベルクのマイスタージンガー≫で、素晴らしいコートナーを聞かせてくれた大西宇宙さんがタイトルロールを、今年の4月の尾高忠明さん&大阪フィルによるヴェルディの≪レクイエム≫で、素晴らしいメゾ・ソプラノの独唱を聞かせてくれた池田香織さんがドン・エルヴィーラを、と、私個人が注目している歌手が登場する本日の公演。はたして、どのような≪ドン・ジョヴァンニ≫に巡り会うことができるのだろうと、ワクワクしながら会場に向かったものでした。

その演奏内容はと言いますと、期待を大きく上回る素晴らしいものでありました。それはもう、≪ドン・ジョヴァンニ≫の魅力を心行くまで味わうことのできる公演となっていた。その素晴らしさを生み出してくれたメインエンジンは、紛れもなく佐渡さんだったと言えましょう。演奏全体を、見事に統率してくれていた。

序曲の序奏部こそ、ティンパニを硬いバチで叩かせるなどして(そして、弦楽器のヴィブラートを抑えめにして)、古楽器系の演奏様式を採り入れるのかと思わせる開始でありました。しかしながら、古楽器系の演奏にありがちな速めのテンポを採ることはなく、たっぷりと、そしてカロリー高めに音楽を奏で上げてゆく。そのため、決してキビキビとした音楽づくりが為されていた、という訳ではない。

それでいて、躍動感は備わっている。そして、音楽は存分に弾んでいる。そう、とても生き生きとした音楽が奏で上げられていたのであります。そのうえで、エネルギッシュでドラマティック。と言いつつも、力で押し切ろうとはせずに、豊穣な音楽が志向されている。いやはや、素晴らしい指揮ぶりでありました。

ドン・ジョヴァンニの地獄落ちのシーンも、ダイナミックかつ激情的に奏で上げてくれていました。なお、この場面は序曲の序奏部と同じモチーフが使用されている故でしょう、弦楽器はノンヴィブラートで弾かれていました。そのために、ダイナミックでありつつも、音楽が肥大化することなく(或いは、過度に油ぎるようなことがなく)奏で上げられていたのが、なんとも印象的でした。そしていよいよ、ドン・ジョヴァンニが地獄に引き摺り込まれる箇所で合唱が入ってくると、音楽を存分に煽りながら、ドラマティックかつスリリングな音楽が展開されていき、大きなクライマックスが築かれていた。

また、第2幕で印象的だったのが、ドン・ジョヴァンニとレポレッロが衣裳を取り替えて、しばしの間、両者が入れ替わっていたのが発覚してしまい、ドンナ・エルヴィーラら5人がレポレッロに詰め寄り、レポレッロが言い訳してゆくシーン。そこでの音楽の、なんと真実味の強かったことか。この箇所が、このオペラの中での「音楽的な充実度」において、こんなにも高いものがあるということに、気付かされる演奏でありました。このシーンに登場しているレポレッロを含めた6人全員が、必死に生きていて、必死になって物事にあたっていることがヒシヒシと伝わってくる音楽となっていた。≪ドン・ジョヴァンニ≫というオペラは、悲喜劇と呼ばれることが多々ありますが、悲劇や喜劇という括りを超越した人間劇が繰り広げられているのだということを、この日の演奏は雄弁に物語っていた。

と言いますか、このシーンに限らず、このオペラが、ただ単に放蕩者の狼藉を描いたものではなく、登場人物全員が、それぞれに必死に生きていることを伝える人間劇なのだということを痛感させられる公演だったと思えます。今述べたことは、今さら書くまでもないことだと言われそうですが、そのことを改めて、痛切に感じさせられた。それがモーツァルトの偉大なところでもあるのですがね。とにもかくにも、この日の公演では、どの場面でも「真実」のみが確固として横たわっている音楽が鳴り響いていた。そう痛感せずにおれませんでした。

この辺りで、歌手陣について触れることに致しましょう。

最も強く惹かれたのはタイトルロールを歌った大西さん。声にハリと勢いがあり、大胆不敵で自信家なドン・ジョヴァンニの性格を見事に描き切っていたと思えます。とにもかくにも、存在感抜群な歌いぶりであり、まさに「タイトルロール」と呼ぶに相応しい歌唱でありました。しかも、声音(こわね)が太くて深々としていて、潤いもあった。

これで、声からドン・ジョヴァンニならではの「色気」が漂ってくれば文句なしだったのでしょうが、全体を通じて、誠に立派な歌唱だったと思います。

と言いながらも、ちょっと違和感を抱いたのは、第2幕での「セレナード」で、後半を過度に囁くように歌っていた点。それこそ、色気を振りまこうと意図したことなのでしょうが、私には、ここ以外の歌いぶりから懸け離れた、効果を狙いすぎた恣意的で不自然な歌になっていたように思えたのであります。

次いで強く惹かれたのが、ドンナ・アンナ役の高野さん。とても素直で、かつ、的確な歌を披露してくれていました。あまり激昂することのない役(但し、第1幕のアリアでは、かなり激昂している)だと言えましょうが、そのようなドンナ・アンナを、滑らか、かつ端正に歌っていた。しかも、第1幕のアリアでは、適度な劇性を丁寧に描き切っていた。そう、とても丁寧な歌いぶりだったのです。ここのアリアは、力任せに歌えば、音楽のフォルムを崩しかねない。そうならないように、6割程度の力配分で、音楽が破綻しないように歌っていたように思えた。似たようなことが第2幕でのアリアの後半部分にも当てはまります。第2幕のアリアの後半は、超絶技巧のコロラトゥーラが要求されます。そのために、真っ向勝負すれば玉砕してしまいかねないと考えたのではないでしょうか。パワーを少し絞って、音程とテンポが外れないように神経を研ぎ澄ませていた感じ。そのこともあって、この難所を見事に歌い切っていた。もっとも、第2幕のアリアの前半部分、技巧面ではさして難しくない箇所では(それでも、ちょっと気を抜けば音程を外しかねないフレーズが連なってゆく)、哀切感たっぷりに、そして、ピンと張り詰めた空気感を保持しながら端然と歌っていて、消極的とは言い切れない果敢な歌を披露していた。その敢闘ぶりは見事だったと言えましょう。

本音を言えば、難所もフルパワーで歌ってくれたうえで、同等にフォルムの維持ができていたならば鬼に金棒だったのでしょうが、玉砕するよりは、よっぽどマシ。そんなこんなも含めて、全体を通じて、十分に称賛に値するドンナ・アンナだったと思います。

次いで惹かれたのが小林さん。ちなみに、この公演では、ウィーン風にゼルリーナと発音されていたようです。

ゼルリーナが最初に登場する場面、村人たちとの楽し気な輪舞での歌唱は、声と歌が弾け飛んでいて、ゼルリーナに要求されているキャラクターが十全に表されたものとなっていた。すばしっこくて、オキャンな性格が迸り出ていた。これは、理想的なゼルリーナだと思えた。

しかしながら、アリアになると、歌が小間切れになる。せっかくの聞かせ処でのそのような歌いぶりがとても残念だったのですが、総じて、チャーミングなゼルリーナだったと思います。

なお、興味深かったのがドン・ジョヴァンニが地獄落ちした後のフィナーレの後半部分。テンポがPrestoに切り替わると、最初はドンナ・アンナとドンナ・エルヴィーラがユニゾンで旋律を歌い、それを受けてゼルリーナがソロで歌います。そのソロが、とてもキリっとしていて、凛としていた。小林さんの声楽家としてのベースが、極めてしっかりとしていることを痛感させられました。

ドン・オッターヴィオを歌った城さんは、リリックな甘い声をしていて、それでいて甘過ぎることはなく、毅然としていてキリっとしていた。そのような声と歌いぶりが、ドン・オッターヴィオの性格に相応しかった。しかも、第2幕のアリアでの後半部分のコロラトゥーラも正確。第1幕では存在感が薄いな、という印象だったのですが、聴き進むにつれた次第に惹かれていった、というのが正直なところであります。

レポレッロの平野さんは、威勢があって、しかも、安定感があった。低音もしっかりと響いている。立派な歌いぶりでありました。大西さんによるドン・ジョヴァンニと渡り合うに十分だったとも言えましょう。但し、この役では、もう少しおどけた表情があっても良いのでは、と思えた次第。かなり、真摯なレポレッロだったように思えました。しかしながら、レポレッロも、素は真摯な人間。このようなレポレッロも有りでしょう。

さて、開演前に大きな期待を寄せていた池田さんによるドンナ・エルヴィーラですが、妙にヒステリックな歌となっていたのが残念でした。モーツァルトを歌うには、池田さんの声と歌唱スタイルは、ドラマティックに過ぎるのでしょうか。聴いていて、ちょっとアズッチェーナを想起させられた。

それでも、第2幕に入るとヒステリックな感じは薄れてきたのですが、第2幕のアリアでのコロラトゥーラの確実性は、高野さんほどではなかったのが惜しいところでありました。

なお、この公演での演出で興味深かったのが、ドンナ・エルヴィーラは最後までドン・ジョヴァンニに未練を残しているのだということが強調されていたところ。その象徴として、ドン・ジョヴァンニとレポレッロが入れ替わった際にレポレッロが着ていたドン・ジョヴァンニのコートを、第2幕のアリアを歌っている間、頬ずりをさせていた。これは、面白い演出だと思いました。

妻屋さんは、私には、どうも相性が良くないために、ここでのコメントは差し控えさせて頂きます。また、マゼットを歌った森さんは、ちょっと安定感に欠けていた感じ。

演出は、概ねオーソドックスだった言えましょうが、先述しました通り、ドンナ・エルヴィーラの描き方に特徴があったように思えます。

舞台装置は、スペインの豪勢な屋敷を想起させる立派な黒塗りの柱を主体としながらも、細かな設えを排したもので、製作コストを抑えながら荘重な雰囲気を出したものとなっていました。

衣装も、奇抜ではなくオーソドックス。そのような中で、ドンナ・アンナには、騎士長が亡くなった後は、ずっと喪服として黒い衣装を着せていたのは、大いに納得できました。ドンナ・エルヴィーラにはカラフルな衣装を着せていただけに、ドンナ・アンナの黒い服が際立っていました。

縷々書いてきましたが、歌唱陣は、概ね高水準。そのような歌唱陣を束ねながら、充実した音楽を奏で上げていった佐渡さん。

冒頭にも書きましたように、≪ドン・ジョヴァンニ≫の魅力を心行くまで味わうことのできる、素晴らしい公演でありました。

さて、今回もまた話をガラリと変えて、祇園祭について。

≪ドン・ジョヴァンニ≫観劇の当日は、前祭の山鉾巡行の日。そこで、西宮へ出向く前に、山鉾巡行を観てきました。掲載いたします写真は、長刀鉾(なぎなたほこ)。

京都に引越して4回目の夏を迎えましたが、最初の2年間はコロナ禍のために山鉾巡行は中止となっており、この光景を観るのは昨年に続いて2回目。

華やかで、煌びやかで、賑やかで、しかも、伝統の重みも感じられる山鉾巡行。そんなこんなを、肌で感じてきました。