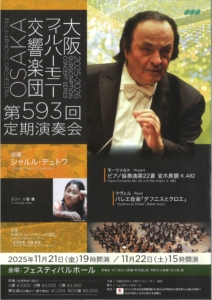

デュトワ&大阪フィルの演奏会(ラヴェルの≪ダフニスとクロエ≫全曲 他)の第2日目を聴いて

今日は、デュトワ&大阪フィルの演奏会を聴いてきました。演目は、下記の2曲。

●モーツァルト ピアノ協奏曲第22番(独奏:小菅優さん)

●ラヴェル ≪ダフニスとクロエ≫全曲

ここ数年の間、毎年大阪フィルに客演しているデュトワ。しかしながら、昨年は急病で演奏会の直前にキャンセルとなってしまったため、大阪フィルを振るのは2年ぶりとなります。昨年は残念至極であっただけに、今年は無事に指揮台に登ることできるということで、ホッと胸をなでおろしたものでした。

大阪フィルにおいても、デュトワならではの洗練味を帯びていてエレガントな音楽を聞かせてくれ、目くるめくような「デュトワ・ワールド」を出現させてくれてきただけに、本日もまた、そのような魅惑的な音楽体験を重ねることができるのだろうと、ワクワクしながら会場に向かったものでした。しかも、≪ダフニスとクロエ≫の全曲版がプログラミングされているというのが、なんとも嬉しいところ。

更には、前半にはデュトワには珍しいモーツァルトが組まれているところにも目を引かれます。ソロを務めるのは小菅さん。きっと、可憐にして軽妙で、かつ、柔らかみを帯びた、精妙なピアノ演奏を繰り広げてくれるのであろうと、こちらもまた興味が尽きませんでした。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて書いてゆくことに致しましょう。

ホールへの1階入口には、クリスマスツリーが飾られていました。

もうあと1ヶ月ちょっとでクリスマス。これから先は、色んな場所でクリスマスツリーを観られることになりますね。

まずは、前半のモーツァルトについて。

まずもって、小菅さんによるピアノが素晴らしかった。実に伸びやかで、屈託のない演奏ぶりでありました。そのうえで、予想していた通りに、可憐で軽妙な音楽を奏で上げてくれていました。その様は、モーツァルトの音楽に相応しいものだったと言いたい。

小細工を弄さずに、真っ直ぐな態度で奏で上げてゆく小菅さん。それ故に、頗る端正で、かつ、優美な演奏となっていました。モーツァルトの音楽は、このように演奏してもらいたい、と望む演奏ぶりだったとも思えてなりませんでした。

しかも、タッチの柔らかさもあって、珠を転がすような美しい音の連なりをそこここで見出すことのできる演奏になっていました。そのことがまた、可憐さや軽妙さに繋がっていったのだと言えましょう。

ところで、この作品はEs-dur(変ホ長調)で書かれていることもあって、モーツァルトによるピアノ協奏曲の中でも屈指の華やかな雰囲気を湛えていて、ギャラントな性格を持っていると考えます。そのことからすると、少々穏やかに過ぎたと言いましょうか、可憐な性格が立ち過ぎていたようにも思えたのですが、それでも、こんなにも折り目正しくてチャーミングな演奏は、そうそう出会えるものではないだろう。そのような思いを抱いたものでした。

そのような小菅さんをバックアップするデュトワがまた、颯爽とした音楽づくりを施していて、こちらも屈託がなかった。頗る美麗なオーケストラ演奏が繰り広げられていたとも言いたい。しかも、単にうわべを取り繕った演奏にならずに、生き生きとしていて、かつ、典雅な音楽が鳴り響いていました。

デュトワは89歳になりますが、矍鑠としていて、老いは全く感じられません。そのことは、身のこなしについても、奏で上げられる音楽についても、当てはまりましょう。それらの印象は、今から40数年前に、DECCAレーベルへ≪ダフニスとクロエ≫全曲を皮切りにして話題盤を次から次と世に送り出した頃のものと、殆ど変わらない。なんとも驚異的なことであります。

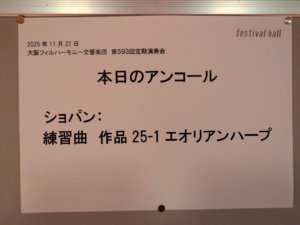

なお、ソリストアンコールはショパンの練習曲Op25-1。

こちらでも小菅さんは、実直で端正な演奏を繰り広げてくれていました。それはもう、全くブレることがない。このような特質は、小菅さんの身体に染み付いている美点なのだということをとことん思い知らされた、といったところであります。

さて、ここからはメインの≪ダフニスとクロエ≫について。それはもう、途轍もなく素晴らしい演奏でありました。色彩感に満ちていて、生彩に富んでいた。

強調したいのは、音の実在感や、浮遊感や、といったものが、得も言われぬ雰囲気を持っていたということ。この作品では、しゃくり上げるようにしてフワっと音を放り投げる場面が頻発しますが、そこでの音の処理などは、溜息が出るほどに魅惑的でありました。

ラヴェルのバレエ音楽は、こうあって欲しい、と言いたくなる瞬間の連続。魔術師による音楽が目の前で鳴り響いていたのだ。そんな思いが、自然と込み上げてきたものです。まさに、デュトワ・マジックが炸裂していたと言いたい。そして、私を恍惚とさせたものでした。

これが、普段から聴いている大阪フィルなのだろうか。馥郁とした薫り、柔らかな肌触り、煌びやか響きと、大阪フィルが大変貌をきたしていたとも言いたい。

しかも、ダイナミックな音楽づくりにも不足はない。最後の「全員の踊り」をはじめとして、昂揚感に溢れた音楽が、随所で鳴り響いていました。

更には、音楽の流れが頗る柔軟だった。そして、淀みがなかった。息遣いは自然で、かつ、豊かであった。身のこなしがしなやかでもあった。そんなこんなによって、実に流麗な音楽が奏で上げられることとなっていたのでした。そして、鳴り響いている音楽は、振るいつきたくなるほどに魅惑的だった。流麗であり、かつ、美麗な演奏になっていた。

しかも、グロテスクなところが微塵もなかった。全曲を通じて、なんともエレガントな音楽が鳴り響いていた。

デュトワのことであります、そんなこんなは、ある程度予想できていたのですが、それが目の前で現実のものになると、聴いている側は、陶酔感を覚えることとなる。そして、官能味を楽しむこととなる。

この2年半ほどの間、ヤン=パスカル・トルトゥリエ&関西フィル(2023年2月)、準・メルクル&京都市響(2025年2月)による≪ダフニスとクロエ≫全曲の実演に接してきていまして、それらの演奏にも十分に魅了されたのですが、本日の演奏は、それらを遥かに凌ぐ凄演だったと言いたい。

≪ダフニスとクロエ≫の真髄に触れることのできた、類まれな素晴らしい演奏だった。そんな思いを胸に、会場を後にしたものでした。