パユ&ル・サージュによるデュオリサイタルの京都公演(シューベルトの≪しぼめる花変奏曲≫ 他)を聴いて

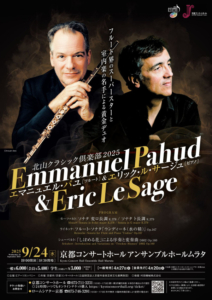

今日は、パユ&ル・サージュによるデュオリサイタルの京都公演を聴いてきました。会場は、京都コンサートホールの小ホールにあたるアンサンブルホールムラタ。キャパは500席ほどになります。

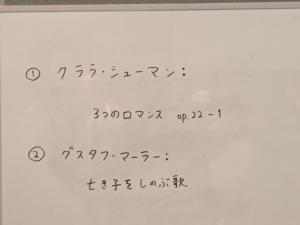

演目は、下記の4曲。

●モーツァルト フルートソナタ K.378(原曲:ヴァイオリンソナタ第34番)

●モーツァルト フルートソナタ K.379(原曲:ヴァイオリンソナタ第35番)

~休憩~

●ライネッケ フルートソナタ≪ウンディーネ(水の精)≫

●シューベルト 「しぼめる花」による序奏と変奏曲

樫本大進さんの提唱によって始められ、毎年10月に赤穂と姫路の2都市で催されているル・ポン国際音楽祭のレギュラーメンバーと言えそうな、パユとル・サージュ。その2人によるデュオという、なんとも贅沢なリサイタルであります。

そのル・ポン国際音楽祭には2022年から通っていますが、2023年に聴いたパユによる演奏は、圧巻でした。その妙技には終始呆気に取られた格好で、ため息交じりにウットリしながら聴き入ったものでした。

そのときのパユの演奏について、私は以下のように書いています。

それにしましても、なんと融通無碍なフルートだったことでしょう。柔らかいところは思いっきり柔らかくて、華やかなところは思いっきり華やかで。音楽が強靭さを求めている箇所では、誠に力強い音楽を奏でてゆく。グリッサンドなんて、うなりを上げるように鮮やかなのですが、全く外連味がない。音楽に寄り添った効果を上げている。

そのうえで、パユのフルートを聴いていると、音楽に羽が生えて宙を舞っているかのような錯覚を、随所で覚えたものでした。自在感が半端ない。軽妙にして雄弁で、優美にして華麗で、硬軟の切り替えが絶妙で、しかも、それらの表現にわざとらしさが微塵も感じられない。チョッしたさりげない表情に、愛おしさを覚えてもしまう。

パユのフルートには、およそ、不可能なことなど無いのでしょうね。テクニックは万全で、表情は千変万化する。もう、見事としか言いようがありませんでした。

そんなパユが、フルートとピアノのための作品としては最も演奏頻度が高いのではないかと思われる、シューベルトの≪しぼめる花変奏曲≫をメインに据えたプログラムでリサイタルを開いてくれる。この変奏曲は、個人的には、この編成による作品では、最も愛している作品でもあります。しかも、モーツァルトのヴァイオリンソナタをフルート版に書き換えたもの2曲を前半に配し、後半の最初には後期ロマン派のライネッケによるフルートソナタ(1881年の作曲)を置くという、魅力的な構成を採っている。

更には、ル・サージュによるピアノも、柔らかな響きをベースにしながら、とても精妙なものになるのだろうと、こちらにも大きな期待を寄せていました。

きっと、頗る魅惑的なデュオリサイタルになることであろうと、ワクワクしながら会場に向かったものでした。

それでは、本日のリサイタルをどのように聴いたのかについて書いてゆくことに致します。

まずは前半のモーツァルトから。

いやはや、素晴らしかった。音楽を聴く歓びを思う存分に味わうことができた、といったものでした。

モーツァルトのヴァイオリンソナタは、もともとがヴァイオリンによる助奏付きのピアノソナタと評されるような作品であるだけに、前半の主役はル・サージュだったと言えましょう。

ル・サージュによるピアノは、繊細にして雄弁なものでありました。それは、音楽が織り成す襞を、細やかに紡ぎ上げてゆく、といったような演奏ぶりだった。表現の幅が頗る広くもあった。

基本的には、柔らかなタッチで、精妙に奏で上げてゆく。それでいて、必要に応じて逞しく弾いてゆく。時に、音楽をしゃくり上げるようでもある。そのような演奏ぶりが、全く虚勢を張ったものにならずに、モーツァルトの音楽世界を細やかに描き上げてゆく。しかも、頗る濃やかな情感が織り込まれながら。

そのようなル・サージュによるピアノをバックに、パユが自在感に溢れた演奏を繰り広げてゆく。編曲物だということもあるのでしょう、フルートにしては中低音が頻繁に出てきていたのですが、そこでの響きはとても骨太なものでありました。その一方で、高音で奏でる箇所では、実に伸びやかで、かつ、軽やかなものとなっていた。

しかも、フッと声を潜めるようにして吹いてゆく箇所などでは、息を飲むような美しさや、玄妙な音楽世界が出現することとなっていた。そこでは、魂が吸い込まれるようでもあった。

なおかつ、2曲目のK.379の第1楽章などでは、頗る厳粛な音楽が鳴り響いていた。

この2人の妙技を堪能できたモーツァルトでありました。なおかつ、モーツァルトならではの飛翔感や、愉悦感といったものも、存分に味わうことができた。

モーツァルトの作品で、これほどの音楽世界を描き上げた2人のことです。後半では、もっと多彩な音楽世界を楽しむことができるであろうと、いよいよ楽しみになったものでした。

それでは、後半の2曲について。

後半も素晴らしかった。作品の性格もあり、前半以上にパユの卓越した技巧と音楽性の高さといったものが、前面に押し出された演奏が展開されていったのでした。

ライネッケでは、第2楽章に顕著であったように、パユは敏捷性に富んだ演奏を繰り広げてくれていました。そのうえで、精神性の深さが刻まれていた。

その全ては、作品に同化していたと言え、自在感に満ちていました。旋律線が織り成す稜線が、とても自然であり、美しくもあり、かつ、「こうあらねばなるない」といった的確さを持ったものとなってもいた。その様は、聴いていて惚れ惚れするほどでありました。

そのようなこともあって、とても豊かな音楽世界が広がっていた。なおかつ、後期ロマン派の音楽に相応しい抒情性を湛えたものになっていた。ニュアンスに富んでもいた。

そのようなパユをバックアップするル・サージュがまた、豊かな呼吸をしている音楽を奏で上げてくれていた。

パユもル・サージュも、多彩な音楽世界を描き上げてくれていたのであります。そして、これは全4曲において当てはまることなのですが、2人の息がピッタリ。2人が描こうとしている音楽世界に、一分の隙間もないアンサンブルが繰り広げられていたと言いたい。

そしていよいよ、メインの≪しぼめる花変奏曲≫が演奏されることとなったのでした。

本日のデュオリサイタルのチケット料金は、私がターゲットにしている演奏会としては決して安いものではありませんでした。そのような中で、聴きに来ることを決定づけてくれたのが、この曲がプログラミングされていたから。実演で接するのは初めてになるのですが、当代随一のフルート奏者と言えるパユが演奏する≪しぼめる花変奏曲≫を是非とも実演で聴いてみたい。そんな思いに駆られて、聴きに来たのでありました。

その演奏は、本日の演奏会の白眉だったと言いたくなる、圧巻の演奏でありました。

序奏部から、実に深遠な演奏となっていました。私は、頭を垂れて、その音楽世界に没入することとなった。

しかも、パユもル・サージュも、音楽を沈殿させるようなことがない。深遠でありつつも、リリカルな美しさを織り込んでゆく。

主題が提示されると、精妙にして、しなやかで軽やかさを秘めた音楽が奏で上げられてゆくこととなった。そのうえで、音楽が深く心に染み渡ってゆく。主題が後半のリズミカルな動きを伴うと、シッカリと鼓動しながら進んでゆく。しかも、音楽が大きく羽ばたいてゆく。その様は、なんとも尊いものだったと言いたい。

変奏に入ると、それこそ音楽が自在に変容してゆく。しかも、とても華やかでもあった。

この曲のフルートソロは、極めて技巧性が高いのですが、そのような音楽を、パユは何の不自由もなく吹きこなしてゆく。ル・ポン国際音楽祭でも感じたように、パユのフルートには、およそ、不可能なことなど無いのだ、という思いを抱いたものでした。しかも、頗るブリリアントに吹きこなしてゆく。それはもう、目が眩むようでありました。

そんなパユに、ル・サージュがここでも、多彩な演奏ぶりでサポートしてゆく。2人の演奏は、まさに共演であり、箇所によっては競演と呼ぶに相応しいものでありました。それはもう、コンチェルタントな面白さの詰まった演奏だったと言いたい。

音楽は、行進曲風のコーダへと流れ込むのですが、そこでの演奏がまた、実に軽妙であり、かつ、逞しさを秘めたものになっていた。

こんなにも見事な≪しぼめる花変奏曲≫は、そうそう聴けるものではない。技巧性の高さもさることながら、作品の性格がクッキリと刻まれていた演奏だった。そんな満足感を抱いたものでした。

アンコールは2曲。ここでは、技巧を誇示するようなことはなく、音楽をジックリと語り上げてゆく、といったものになっていました。アンコールを含めて、全てが独墺物で統一されていた点も、一貫性があり、2人のこだわりが感じられたものでした。

そのうえで、パユは、アンコールでも、深い呼吸の元で音楽を奏で上げてくれていて、なんとも豊かな音楽世界が広がることとなっていました。

帰っている間じゅう、≪しぼめる花≫の後半部分(それは≪美しき水車小屋の娘≫における「しぼめる花」であります)を口ずさみながら、「あ~」とか「う~」とか唸っていたものでした。それはもう、≪しぼめる花≫の音楽世界に没入しながら、といった感じで。そして、何度も呟いたものでした。「なんと素晴らしい音楽なのだろう」と。そのようなことも含めて、パユとル・サージュに、大きな感謝を捧げたものでした。

そんな思いも掻き立ててくれた、身震いするほどに素敵な演奏会でありました。