佐渡裕さんプロデュースによる≪さまよえるオランダ人≫(7/20公演 オール日本人キャスト・B組)を観劇して

今日は、兵庫県立芸術文化センターで、佐渡裕さんプロデュースによる≪さまよえるオランダ人≫を観劇してきました。毎年、ダブルキャストでのオペラ上演が企画されていまして、本日はオール日本人キャスト(B組)による公演。この組の初日になります。

今日は、兵庫県立芸術文化センターで、佐渡裕さんプロデュースによる≪さまよえるオランダ人≫を観劇してきました。毎年、ダブルキャストでのオペラ上演が企画されていまして、本日はオール日本人キャスト(B組)による公演。この組の初日になります。

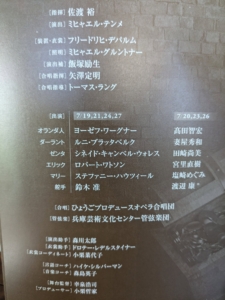

なお、キャストについては、お手数ですが、添付写真をご参照頂ければと思います。

兵庫県立芸術文化センターは開館20周年を迎えていまして、佐渡さんによるプロデュースオペラも20作目になるとのこと。その中で、ワーグナーを採り上げるのは今回が初めてだそうです。

昨年の≪蝶々夫人≫では、疑問に思える箇所が散見された佐渡さんの音楽づくり。≪さまよえるオランダ人≫では、どのような演奏を繰り広げてくれることになるのだろうかと、期待と不安とが入り混じった心境で会場に向かったものでした。

また、歌手陣では、ゼンタを歌う田崎さんと、エリックを歌う宮里さんを楽しみにしていました。

それでは、本日の公演をどのように観たのかについて書いてゆくことに致しましょう。

序曲を聴いていると、この公演への不安が募ってきました。と言いますのも、音楽がうねっていかない。なるほど、開始早々のティンパニを、リズムを明確に刻ませるといった形で活かしていて、「おっ、これは!!」と思わせてくれたのですが、その後の演奏ぶりには、間延びのようなものが感じられた。生彩に乏しいようにも思えた。奏で上げられている音楽から、あまり生命力が感じられない。音があるべき場所に、あるべき姿で収まっていない、といった印象を受けて、散漫になっているようにも思えた。そして何よりも、嵐の情景を描写しているシーンの比重が大きい、この序曲で、音楽が渦を巻きながら驀進してゆく、といった趣きに乏しかったことに、大きな不満を覚えたものでした。

プログラム冊子に記載されている佐渡さんからのメッセージには、次のような一文が含まれていました。

「荒々しい海の水しぶきや波をまるで目の前で見ているようなオーケストラの音や、ソリストや合唱の力強い声による壮大な世界観を体感していただけるでしょう。」

この言葉に込められている佐渡さんの思い、もしくは自負、といったものが、具現化されているとは思えない序曲での演奏ぶりだったのでありました。

しかしながら、幕が開くと様相が一変しました。音楽に勢いが備わってきて、渦を巻き始めた。鮮烈で、かつ、精彩に富んだ音楽が奏で上げられていった。

ひょっとすると、佐渡さん、序曲はオケのメンバーもよく知っているだろうと手を抜いて、本編の練習に注力したのではないだろうか。そのように憶測したものでありました。或いは、序曲は本編で出てくる素材が組み合わされて構成されていますので、本編さえ集中的に練習を積めば、序曲は自ずと様になってくる、といったふうに考えたのかもしれません。

いずれにしましても、序曲では生命力に乏しかった音楽が、本編に入ると一気に活力が漲り始めました。そこには、男声合唱陣の雄渾な歌いぶりも大きく貢献していたとも言いたい。そう、実に勇壮で、輝かしい合唱が展開されたのでありました。このオペラでは、男声合唱が音楽を進めてゆくためのエンジンの役割を強く担っていると言えそうですので、男声合唱が強力であることは、大きなメリットとなっていました。

とは言いつつも、そんな男声合唱の奮闘ぶりを差し引いても、オペラ本編に入ってからの佐渡さんによる音楽づくりは、誠に力強くて、かつ、確信に満ちたものになっていました。そういった印象は、終演するまで、僅かな例外を除いて変わりませんでした。

例えば、第1幕でオランダ人が登場した最初の独唱部分に出てくる、オケによる海がうねってゆく描写や、第2幕の途中に出てくる同様の描写などでは、波が渦巻くような雰囲気は薄かった。それは、序曲での演奏ぶりに不満を覚えたことの延長線上にあることだと思えます。佐渡さんによる演奏ぶりでは、この点が最大の不満点だったと言えましょうか。

その一方で、ティンパニの強打を随所に採り入れていたことが象徴的だったように思えるのですが、随分とドラマティックに仕立てていっていた。それも、決して表面的に効果を上げるようなものではなく、音楽に逞しさが漲っていた。激情的でもあった。佐渡さんの、この作品への(或いは、ワーグナーへの)愛情の現れでもあったのでしょう。

そのような中で、圧巻は第3幕での、ノルウェー人の船乗りとオランダ人の船乗りの2組の合唱が激突する場面だったと言いたい。それはもう、スペクタクルな世界が現れていた。但し、オランダ人の船乗りによる合唱は、スピーカーを通じての音だったよう。そこのところは、「反則技」だったと言いたい。そして、興醒めでもあった。合唱団の人数確保に問題があったために、このような措置を取らざるを得なかったのでしょうか。オランダ人の船乗りの合唱も、キチンと舞台上に乗せて演じて欲しかった。とは言うものの、ここの場面でのオーケストラ演奏は、音の洪水を引き起こしていたと形容できそうなほどに、圧倒的なものでありました。

なお、ゼンタが自己犠牲を果たした(今回の演出では、海に身を投じるのではなく、刃物で自らを刺して絶命する、といったものでした)後のオーケストラ演奏は、随分と力を抜いたものとなっていました。佐渡さんの指揮の動きも、興奮しているといったふうは微塵もなく、ゆったりと腕を動かしていた。ここの部分は、むやみやたらと力まなくても、十分に昂揚した音楽になるのだ、といった考えがあってのことだったのでしょう。更には、ここの場面に「祈り」の要素や、敬虔な雰囲気、といったものを加えようといった意図もあったのでしょうか。しかしながら、その結果として鳴り響いていた音楽は、十分なる昂揚感を宿しているものだったとは、私には思えなかった。恍惚とした音楽にもなっていなかった。本日の佐渡さんによる音楽づくりに対して抱いた数少ない不満の一つが、この場面であります。

とは言いつつも、このオペラに逞しい生命力を与えていき、かつ、オーケストラのみならず独唱陣や合唱団をシッカリと統率しながら聴き応え十分な音楽として鳴り響かせてくれていた佐渡さんが、本日の公演を充実度の高いものにしてくれた功労者の一人であったと讃えたいと思います。

続きましては、独唱陣について触れていきたいと思います。

まずもって、オランダ人を歌った髙田さんが素晴らしかった。

声に張りがあり、しかも、声が真っすぐに飛んでくる、といった感じ。そういった声の威力たるや、凄まじいものがありました。実にスタイリッシュな歌いぶりだったとも言いたい。

それでいて、粗さは一切感じられなかった。声の威力にのみ頼っている、といった歌になっていた訳でもなかった。その歌い口は、実に毅然としたものになっていたのでありました。その一方で、オランダ人という役に不可欠な哀愁にも不足がなかった。

そのようなこともあって、ドラマティックでありつつも、ノーブルでもあったオランダ人だったと言えましょう。そのうえで、この人物に特有のミステリアスな雰囲気も、存分に漂わせてくれる歌と演技になっていた。

なんとも見事なオランダ人でありました。

次いで強い感銘を受けたのが、宮里さんによって歌われたエリック。

リリックでありつつも、十分に輝かしかった。そして、伸びやかでもあった。更に言えば、率直で屈託のない歌いぶりであった。そのような真摯な歌い口が、エリックの実直な性格にピッタリでありました。

エリックは、あまり登場シーンは多くないのですが、幕切れ近くでのゼンタとエリックとのやり取りが、このオペラをエンディングへと導いていく引き金となっている。それだけに、エリックに優れた歌手を得ると(その歌いぶりには、律儀な性格が備わっていることが好ましい)、このオペラの真実味が一層増してくるように思えます。本日の宮里さんによるエリックは、まさにそのようなものであったと言いたい。

また、舵手を歌った渡辺さんも素晴らしかった。実にリリックで、かつ、伸びやかな歌を披露してくれていたものでした。

渡辺さんは、ボローニャ歌劇場で≪ドン・パスクワーレ≫のエルネストを歌っているようです。イタリアの第一級のオペラハウスで、ベルカントオペラの主役級のリリコ役を歌っているという経歴の持ち主であることが、よく理解できた歌いぶりでありました。

ここからは、ゼンタを歌った田崎さんについて。

実にドラマティックでありました。特に、最後に自らが犠牲となって命を断つ場面は、壮絶な歌となっていた。そこには、ゼンタの決然とした思いが込められてもいた。

その一方で、「ゼンタのバラード」の冒頭で“ヨホホエ”と歌い始める箇所では、実に柔らかい声を聞かせてくれていた。

今ここで触れた点は、本日の田崎さんに対して美点だと感じられた事柄になります。しかしながら、私にとっては、全てが満足できた歌ではありませんでした。と言いますのも。

まずもって、あまりにドラマティックに過ぎたために、時にそれが絶叫になっていて、美観を損ねるものになっていた、という点。これはもう、諸刃の剣だと言えましょう。

もう1点挙げるとすれば、「ゼンタのバラード」で出てくる、柔らかな声色で、かつ、高音が要求されながら「救済のテーマ」を歌う場面で、音程が不安定だった点。ここは、非常に難しい箇所なのでしょうが、シッカリと決めて欲しかった。

かように、幾つかの不満はありましたが、総じて立派な、そして、聴き応えのあったゼンタだったと言えましょう。これだけのゼンタは、なかなか聴くことができないのではないでしょうか。さすがは、我が国のドラマティックソプラノの第一人者の一人だと言いたい。猛女系のゼンタのようでいて、ただそれだけではなかったのも、私には好ましかった。

続いては、ダーラントを歌った妻屋さんについて。

妻屋さんの歌には、常々、一世代前の(それは、1990年代辺りまでの)日本人オペラ歌手にありがちだった「真似事のオペラ」における歌、といったものが感じられるのですが、本日もまた、その印象を拭い去ることができませんでした。発音がカタカナ的でもあり、歌の流れがスムーズでない、なんだか作り物っぽい手触りを持っている歌になっているように思えるのであります。とは言うものの、柔らかみを帯びた声色によって、ダーラントならではの優柔不断さと言いましょうか、場当たり的で俗物的な性格が、よく出ていたようにも思えたものでした。

独唱陣の最後になりますが、マリーを歌った塩崎さんは、押し出しの強い歌いぶりで、この老練さを感じさせてくれる乳母の役を、過不足なく演じてくれていたように思えたものでした。

また、合唱団でありますが、男声合唱が力強かったことは既に触れていますが、女声合唱もまた、伸びやかさのある歌になっていて、合唱の比重の大きなこのオペラの重要な役割を、見事に果たしてくれていたと讃えたい。

最後になりますが、演出について。

比較的簡素な舞台装置でありましたが、このオペラの音楽世界に自然な形で身を浸すことのできる演出でありました。プログラム冊子に掲載されているテンメ(演出)とデパルメ(装置・衣裳デザイン)による演出コンセプトには、「新たな解釈を望んでいるのではなく、聴衆がこの作品を、その素晴らしい音楽と共に、存分に味わうことが重要である」と書かれているのですが、まさに、そのようなことを主眼に置きながらの演出だったと言いたい。

また、ダーラントは、最後には金ピカな衣裳に身を包んでいたのは、この人物の身の処し方が象徴されていて、面白かった。

そのような中で、個性的だったのが、序曲の演奏の最中に、幼少期からゼンタが本でさまよえるオランダ人の伝説に没頭していたことや、成長したゼンタが、エリックからの求愛を断っている(指輪を渡されるが、それを返していた)、といったことが演じられていた点。とりわけ、エリックとのやり取りは、第3幕でのストーリーに直結するために、第3幕での場面が、リアリティの強いものとなっていた。このようなアイディアは、歓迎したい。

会場に向かう段階では、期待と不安の入り混じった心境で臨んだ公演だったのですが、このオペラの魅力をシッカリと味わうことのできた、概して満足のいく公演でありました。