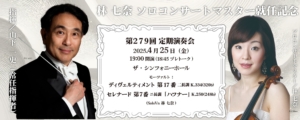

山下一史さん&大阪交響楽団による演奏会(オール・モーツァルトプロ)を聴いて

今日は、山下一史さん&大阪交響楽団による演奏会を聴いてきました。演目は、下記の2曲。

●モーツァルト ディヴェルティメント第17番

●モーツァルト ≪ハフナー・セレナード≫

林七奈さんがソロ・コンサートミストレスに就任されたことを記念しての演奏会。そのこともあって、ヴァイオリン・ソロの楽章を含んでいる≪ハフナー・セレナード≫をメインに据えたプログラムとなっています。

ちなみに、林さんは、2005年以来大阪シンフォニカ―響(現・大阪響)のコンミスを務めておられましたが、昨年の4月にソロ・コンサートミストレスに就任。ただ、むこう1年間の演奏会のプログラムは既に決定していたために、就任記念演奏会は、今月に繰り延べになっていたとのこと。

前プロには、ディヴェルティメント第17番を置くという、モーツァルトの機会音楽を取り合わせた構成。フルオーケストラによる演奏会で、モーツァルトのディヴェルティメントとセレナードのみでプログラミングするというのは、とても珍しいことだと言えましょう。

両曲とも、晴朗で、かつ、とてもチャーミングな曲なだけに、なんとも楽しみな演奏会であります。それと同時に、指揮者にとってもオケにとっても誤魔化しの効かない曲を揃えているだけに、それぞれの音楽性や技量やといったものが、ダイレクトに問われる、とても怖いプログラムになっているとも思えます。ある種、とてもチャレンジングなプログラムでもある。

そんなプログラムで、どのような演奏を聞かせてくれるのだろうか。かなりドキドキしながら、開演を待っていました。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致しましょう。

ホール入口横のツツジは、8日前にエッシェンバッハ&大阪フィルを聴いた時と比べると、随分と多くの花を咲かせていました

まずは前半から。

概して、晴朗にして爽快な演奏でありました。なお、弦楽器のプルト数は5-4-3-2.5-2

となっていました。

プレトークで、第1ヴァイオリンは非常に難しく、練習で分奏をしたと言っていました。一人で弾く分にはまだなんとかなっても、アンサンブルで弾くとなるとなかなか揃わない。そのための分奏。その甲斐が、あったと言えましょう。大きく破綻するようなことはなかった。

(第2楽章のコーダに入る直前の変奏や、最終楽章の真ん中辺りなど、危ない箇所も幾つかありはしましたが。)

そのうえで、山下さんの音楽づくりは、誠に端正なものとなっていました。有名な第3楽章のメヌエット以外は。

第3楽章は、かなり気だるさを押し出していたように思えました。この楽章は全曲の中でも飛び抜けて有名なため、山下さんも構えてしまっていたのでしょうか。この楽章のみ、アタッカで入ったのは、その一つの現れでもあったでしょう。そして、自分ならではの味わいを醸し出そうという「自意識」のようなものが、ついつい頭をもたげてしまっていたように思えたものでした。そのために、全曲のなかでも、少しいびつなものとなっていたように感じられた。

もっとも、続く第4楽章も、かなり感傷的で、良い意味で沈滞感の滲みでる演奏ぶりとなっていました。但し、この楽章は、元来が、そのような性格を有しているだけに、特に違和感を覚えることはありませんでした。

そのような諸々はありつつも、概して、好演だったと言えましょう。プレトークでアンサンブルを大事にしたいということを強調されていましたが、その点もシッカリとした成果が出ていたと言いたい。概して、清澄な音楽が奏で上げられていて、この作品が持っているチャーミングな性格をクッキリと描き上げてくれていたと思えました。

続きましては、メインの≪ハフナー・セレナード≫について。

セレナードを開始する前に、楽士が入場するための行進曲が演奏されました。(但し、団員も、指揮者も、全員ステージ上に勢揃いしている。)

そのこともあって、機会音楽としての妙味のようなものが浮き立つこととなりました。聴く側としては、ワクワク感が醸成される。ちなみに、この行進曲での演奏が、「ドッコイショ」という雰囲気を漂わせる演奏ぶりを意識的に施していたと思われ、そこからは可笑しみが滲み出ることとなっていた。愛嬌と言いましょうか、愛くるしさのようなものが感じられもしたものでした。

なお、セレナード後の退場の行進曲も演奏されるだろうかと期待していたのですが、こちらは割愛されていました。

ちなみに、行進曲を加えたことと、両端楽章での主題提示部をリピートしていたことによって、演奏時間は1時間を超えるものとなっていました。

さて、その演奏内容はと言いますと、前半以上に好ましいものだったかと思います。

恣意的な素振りが微塵も見られなかった。しかも、セレナードというジャンルの性格に相応しい愉悦感を湛えた音楽が鳴り響いていた。弦楽器のプルト数は前半と同様でしたが、ディヴェルティメントではホルン2本だけだった管楽器が一気に増えたため、色彩感に富んでいて、かつ、ふくよかで充実度の高い響きがしてもいました。前半のディヴェルティメントほどには第1ヴァイオリンの難易度が高いといったこともないだけに、アンサンブルの妙味は前半での演奏以上に感じられもしたものでした。

また、この日の主役と言えそうなコンミスの林さんによる独奏も、なかなかに魅力的でありました。音は艷やかで、しかも、ゴリゴリと弾くような素振りは皆無。第4楽章のロンドも、これ見よがしにアクロバティックに弾くのではなく、慈しみながら弾いていた。音量も、やや抑えめ。とは言いつつも、音がよく通り、ひ弱な感じを全く受けない。凛とした独奏ぶりだったと言えましょう。

そのような中で、山下さんは、真摯な音楽づくりを施していった。音楽がダレるようなことはなく、明朗にして颯爽とした音楽を奏で上げてくれました。しかも、この作品に相応しい祝祭的な雰囲気にも不足はなかった。また、第6楽章などでは、「憧憬の眼差し」といったものが滲み出てもいた。更に言えば、第5楽章のメヌエットでも、冒頭の行進曲に似た「ドッコイショ」感が漂っていて、微笑ましかった。何と言いましょうか、音楽を楽しんでいる、といった雰囲気が滲み出ていたのであります。

そんなこんなも含めて、この作品の魅力を存分に楽しむことのできる演奏となっていました。更に言えば、「あぁ、なんて素敵な曲なのだろう」という感慨を抱きながら聴くことができた。

全体を通じて、山下さん&大阪響の実力の高さと、コンミスの林さんの魅力とがシッカリと認識できた演奏会となりました。

ちなみに、これはプレトークで披露された話なのですが、ソロ・コンミス就任記念ということで、山下さんはR・シュトラウスはどうだろうかと提案されたようですが、林さんが≪ハフナー・セレナード≫にしたいと要望されたようです。3日間のリハーサルの中で、仲間たちとジックリとアンサンブルを練り上げて、この作品を披露したいとの願いもあって。その思いや、目論見は、見事に達成されたと言えるのでないでしょうか。