びわ湖ホールでの≪ばらの騎士≫(第2日目)を観劇して

今日は、びわ湖ホールの主催公演であります≪ばらの騎士≫を観てきました。2回公演のうちの2日目の公演。

2023-24年シーズンから「びわ湖ホール」の第3代の芸術監督を務めている阪哲朗(ばん てつろう)さん。昨年の9月に開催されたオペラ・ガラ・コンサートと、11月に上演された≪こうもり≫を聴いたのに続いて、今回の演目で3つ目の観劇となります。

(阪さん&びわ湖オペラは、10月に≪フィガロの結婚≫も上演していますが、そちらには足を運びませんでした。)

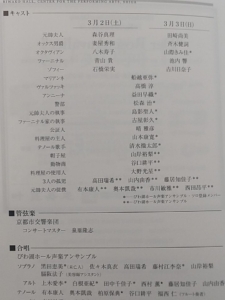

配役は、お手数ですが、添付写真のキャスト表をご覧頂ければと思います。演出は、中村敬一さん。

過去の2つの公演では、今一つ感銘を受けることのできなかった阪さんの音楽づくり。今回は、どんなふうに聴くことができるのだろうかというのが、最大の関心事でありました。

歌手陣では、元帥夫人を歌う田崎さんが気になっていました。昨年の3月から7月の4ヶ月の間に、田崎さんの実演には3つ接しています。最初は、びわ湖オペラでの≪パルジファル≫。続きまして、尾高忠明さん&大阪フィルとのヴェルディの≪レクイエム≫。そして、沼尻竜典さん&京響による演奏会形式での≪サロメ≫。それらでの歌いぶりから、貫禄タップリで、拡がり感のある元帥夫人を歌い上げてくれることだろうと期待を込めながら、会場へと向かったものでした。

ここ2,3日、寒い日が続いていましたので、奥に見える比叡山の上のほうが雪で白くなっているのが解ります。

それでは、本日の公演をどのように観たのか、触れていきたいと思います。

総括として言えること、それは、このオペラの魅力をタップリと味わうことができた、ということ。それは、充実した歌手陣と、必要十分にこのオペラの音楽世界を描き切ってくれていた演出のおかげだったと言いたい。

この公演で、最も深い感銘を受けたのは、オクタヴィアンを演じた山際さんでした。彼女は、びわ湖ホール声楽アンサンブルのソロ登録メンバーとのこと。彼女のような技量と表現力を備えた歌手を輩出するというびわ湖ホール声楽アンサンブルのレヴェルの高さには、驚きを禁じ得ません。

その山際さんの歌いぶりはというと、とても実直なものでありました。しかも、声にハリがあって、歌いぶりがキリっとしている。歌のフォルムが崩れるようなことも、全く無かった。そんなこんなが、真っ直ぐで純情な気質をしている青年貴族のオクタヴィアンに、誠に相応しかった。そう、全編を通じて、真摯で凛としたオクタヴィアンを演じてくれていたのであります。

そのうえで、第3幕で小間使いのマリアンデルに変装した場面(第1幕にも変装シーンはありますが、そこで声を発するのはほんの僅か)では、茶目っ気を備えた可愛らしさも充分でした。ここでは、グリッサンドを掛けながらの歌が頻発するのですが、嫌味にならない範囲で可憐なあだっぽさが満載となっていた。それも、山際さんの音楽センスの豊かさと、技術の確かさ故のことなのでありましょう。

続いて興味深く聴くことができたのが、斉木さんによるオックス男爵。その歌いぶりからは、若々しさが感じられました。

この役は、40歳過ぎ、ひょっとしたら50歳を過ぎているかもしれないと想像させられる「好色おやじ」丸出し、といったふうに演じられる(描き上げられる)ことが多いように思えますが、斉木さんによるオックスは、30代か、もしかすると20代かもしれないと思わせる溌溂とした歌いぶり。颯爽としたオックスになっていたのであります。

(とは言いましても、第3幕でカツラを外したオックスの頭には禿げがある、という設定になっていますので、やはり、40歳は過ぎているのでしょうか。と、ここで、本日の公演のプログラム冊子を眺めてみますと、推定年齢は35歳前後と書かれていました。どのように推定した結果なのでしょう。)

そのうえで、好色ぶりもシッカリと発揮されていた。実に自分勝手で、尊大でもあった。しかしながら、それが過剰な嫌悪感を催させないところに、好感が持てた次第。

良い意味で天真爛漫なオックスだったとも言えそう。その天真爛漫ゆえの行動が(傲慢な行動が)、周囲には「はた迷惑」となるのですが、本人は、そのことに一向に気が付いていないというほどの、正真正銘の天真爛漫ぶり。斉木さんが演じたオックスは、それ故に、いつものオックス以上に(他の演奏や公演で接することのできるオックス以上に)憎めない存在だった。そのようなこともあって、「良い意味で天真爛漫なオックス」と感じた次第であります。

作曲者は、オックスのことを「過度に下品な男に描かぬよう」に求めていたようです。斉木さんによる歌は、まさにそのようなオックスだったと思えます。

次に触れたいのは、元帥夫人を歌った田崎さん。

期待通りに貫禄タップリでありました。第1幕の前半などでは、サロメを思わせるようなドラマティックぶりを発揮していて、それは少々やり過ぎだろうと思われなくもなかったのですが、存在感は抜群でした。昨年の京響との≪サロメ≫では、大音響のオーケストラに圧倒されて声が掻き消されることが多く、田崎さんのことを不憫に思えてならなかったのですが、今日は、そのようなことは全くなかった。声量はタップリとしていて、そのうえで、伸びやかさがあった。

その一方で、第1幕の終盤でのモノローグ(ここで、やがて「老元帥夫人」と呼ばれる日が訪れるであろうことを憂いている)や、第3幕では、哀愁や、優しさに溢れてもいた。長い音を発する際に、発声してしばらくはヴィブラートを掛けずに伸ばし、次第にヴィブラートを掛けてゆく、という歌いぶりを見せるところも何ヶ所かあり、それがまた、情感の豊かさを表してくれてもいた。

総じて、分別があり、気品を備えていて、情感も豊かな、成熟した女性としての元帥夫人を描き上げてくれていたように思えます。それ故に、オックスよりも年長者である雰囲気が漂ってきた。

(実際の設定は、オックスのほうが年長。)

田崎さんは、現在の日本のオペラ界におけるドラマティック・ソプラノの代表格の一人と看做せましょうが、その実力を存分に発揮してくれていた本日の元帥夫人でありました。

続きましては、ゾフィーを歌った川さんについて。

声の質や、歌いぶりは、ちょっと細め。そのために、オクタヴィアンが銀の薔薇を献呈するシーンでは、周囲に気圧されているような印象を抱いたものでした。しかしながら、その銀の薔薇のシーンの後、周りの人々が下がって、オクタヴィアンと2人で、「身の上話」や、オックスとの結婚によって親戚となる貴族たちの名鑑に目を通したことを語るシーンになると、川さんによる歌のチャームが発揮されてきた。そう、ここのシーンでは、公の目のない2人だけという親密感から生まれる、ざっくばらんな雰囲気がよく出ていて、≪ヘンゼルとグレーテル≫のグレーテルを歌わせたらピッタリなような可憐さが現れていたのであります。とても初々しくもあった。そのようなこともあって、リリックな性格が前面に出てくる歌いぶりで、ゾフィーに相応しかったと言いたい。

しかも、第3幕では、初々しさだけではなく、思慮深さのようなものも表されていた。情感の深さが加わってもいた。

なかなかに魅力的なゾフィーだったと思います。

主役、または準主役級としては、これが最後になります。池内さんによるファーニナルについて。

バリトンらしい、朗々たる歌いぶりで、見事な歌を披露してくれていました。声に深みも、艶やかさもあった。更には、馬力があって、かつ、父親としての威厳や暖かさも備わっていた。

このような役が素晴らしいと、公演が引き締まります。

歌手陣では、あとは、第1幕の真ん中のみに出てくるテノール歌手についても触れなくてはならないでしょう。

なかなかに素敵な歌でありました。この役は、何につけても、美声でなくてはなりません。その点、清水さんの声は、十分に美しかった。リリックで、かつ、伸びやかな歌を聞かせてくれていました。しかしながら、ブレスを頻繁に、かつ、長めに採っていたフシが感じられ、歌がブツ切れになっていたのが惜しいところでした。

かように、歌手陣は、概ね充実していたのですが、阪さんによる指揮には、不満が多かった。

第1幕は、冒頭のシーンこそ、音楽を煽る力に不足していたように思えたのですが、それ以降は、このオペラが持っている甘美な味わいをシッカリと描き上げてくれていたように思えたものでした。しかしながら、第2幕に入ると、私の感じ方が変わってきた。その最初が、オクタヴィアンがゾフィーに銀の薔薇を渡すシーンでありました。ここのシーンは、このオペラの「肝」の一つ。オペラの題名の由来になっていて、頗る印象的なシーン。華麗にして、絢爛たる音楽が鳴り響いて欲しい箇所であります。燦然と輝いて欲しい。音楽からキラキラとした煌めきが放出して欲しい。しかしながら、私には、薄味な音楽に感じられた。恍惚感に不足しているようにも思えた。

ここのシーンに限らず、このオペラには、恍惚感は必要不可欠だと思えます。しかしながら、阪さんによる演奏には、そのような味わいが薄いように思えてなりませんでした。

過去の2回の実演で聴いてきた阪さんの演奏から共通して感じられたこと、それは、演奏ぶりに几帳面さが窺えて、音楽が生硬なものに聞こえてしまいがち、ということだったのですが、その傾向が第2幕以降で現れてしまったようです。

概して、しなやかさにも不足していたように感じられた。何よりも、ワクワク感が生まれてこない。やるべきことを、几帳面にやり遂げてゆく、といったスタンス(何と言いましょうか、これだけやれば十分でしょ。精一杯、指揮していますよ。といった感が漂ってくる)が窺えて、音楽が予定調和的に鳴り響いている、といった感じ。そこには、十分な生命力が吹き込まれていなかったようにも感じられた。

指揮法はと言えば、かなり煩雑にアインザッツを出し、手や指先の動き(しばしば、手をヒラヒラとさせる)も表情豊かなのですが、「指揮してます」というジェスチャーのために動いている感じ。あれらの動きは、共演者に演奏上の霊感を与えることに、どれほど寄与しているのだろうか、と思われてなりませんでした。(全てが全て、全く寄与していなさそうという訳ではないのですが、しばしば、疑問に思えてくる箇所が出てきていたのであります。)

しかも、左手をサッと素早く突き出すだけのアインザッツを、頻繁に繰り出す。その際には、共演者の目を見ることは殆どない。その様子を見ていると、なんと愛情に欠けたアインザッツなのだろうと思えた。しかも、その、左手を素早く突き出すアインザッツは、音の出を指示するだけで、次に出てくる音の性格の情報は一切含まれていない。そのようなアインザッツを出すくらいなら、もっと、音楽から生命力を引き出すことに力を注いで欲しい。そんなふうにも思えたものでした。

なお、阪さんは、ウィーン音楽に精通されている(だからこそ、びわ湖ホールの芸術監督就任初年度の今シーズンは、ウィーンに所縁のある3つのオペラを上演)という評判ですが、第2,3幕に出てくるワルツでは、あまりウィーン情緒が漂ってこずに、ちょっと平板なものになっていたように思えました。

更には、第3幕の長い前奏曲は、疾風の吹き荒れる音楽であるのですが(それは、≪アルプス交響曲≫の嵐の中の下山を思わせ、実際に、第1,2幕で出てきたモチーフが幾つも出てくる)、今一つ、切迫感やスリルに乏しかった。

そのような中でも、例えば、第2幕の、オクタヴィアンとオックスとの決闘の後での混乱が描かれているシーンでは、音楽が存分にうねっていて輝かしさも備わっていた。それだけに、他の箇所での演奏ぶりが残念に思えたものでした。

演出は、舞台装置も含めて、簡素にして、必要十分な内容だったと言えそう。音楽を楽しむことを阻害するようなことは全くなく(阻害しがちな演出も、しばしば見受けられます)、このオペラの世界をきっちりと描いてくれていたように思えます。

阪さんの指揮には不満が多かったのですが、歌手陣は、おしなべて素晴らしかった。それだけに、阪さんが悔やまれますが、歌を邪魔するような指揮ぶりではなく、歌手陣の好演をシッカリと楽しむことのできた公演でありました。