佐渡裕さん&兵庫芸術文化センター管弦楽団による演奏会を聴いて

昨日(5/15)は、佐渡裕さん&兵庫芸術文化センター管弦楽団(略称:PACオケ)の演奏会を聴いてきました。演目は、下記の3曲であります。

●コープランド クラリネット協奏曲(独奏:クティ)

●バーンスタイン ≪プレリュード、フーガとリフス≫

●ショスタコーヴィチ 交響曲第5番

PACオケは、世界各地から選ばれた入団時35歳以下の若い奏者(コアメンバーと呼ばれている)を中心に編成されている、アカデミー機能を持っているオーケストラ。

コアメンバーは、最長3年間の在籍期間中、定期演奏会やオペラなどの公演やゲスト奏者によるコーチングを通じて、オーケストラ奏者としての腕を磨いてゆきます。在籍期間を過ぎると「卒業」していき、オファーを受けた奏者は国内外のオーケストラに所属を移してゆくこととなるのです。ちなみに、今までに228名の卒団メンバーを輩出しており、2022年2月現在で93名が世界21ヶ国のプロオーケストラで活躍しているとのこと。

そのようなPACオケは、2005年に設立されており、設立以来、佐渡さんが音楽監督を務めている。

さて、昨日の出演者のなかで、コープランドのクラリネット協奏曲でソリストを務めたクティは、そんなPACオケの卒団者であります。2005年のオケ設立時のメンバーであった1期生とのこと。現在は、ミュンヘン・フィルの首席奏者を務めているというプロフィールの持ち主。

私は、つい5日前に、ウィーン・フィルの首席クラリネットであるダニエル・オッテンザマーが奏で上げた驚異的なまでに素晴らしかったコープランドを聴いたばかり。このように短期間のうちに、演奏機会のあまり多くないコープランドのクラリネット協奏曲を立て続けに聴くこととなることに驚きつつも、ヨーロッパの(そう、コープランドが生まれたアメリカではなく、ヨーロッパの)名門オーケストラの首席奏者が奏でるコープランドを聴き比べることができることに、心を躍らせながら会場に向かったものでした。

なお、演目構成について、プログラム冊子には「佐渡裕が恩師バーンスタインに贈る讃歌」との記載がありました。佐渡さん(1961-)は、タングルウッド音楽祭でバーンスタインに師事しています。そして、1989年のブザンソン指揮者コンクールで優勝しているとともに、1995年の第1回レナード・バーンスタイン・エルサレム国際指揮者コンクール(このコンクール時には、既にバーンスタインは故人となっている)でも優勝しているという経歴の持ち主。佐渡さんとバーンスタインとのこういった縁を踏まえての記述なのであります。

この「佐渡裕が恩師バーンスタインに贈る讃歌」とは、佐渡さん自身の発言に基づいての表現なのか、それとも解説を執筆されている東条碩夫氏が演目を俯瞰したうえで考え出された言い回しなのか、定かではありませんが、なるほど、そのような意図を汲み取ることができましょう。と言いますのも、東条氏の解説文を拝借すれば、『バーンスタインが影響を受けた作曲家(コープランドのことを指します)の作品と、バーンスタイン自身の作品と、指揮者としてのバーンスタインが得意とした交響曲(ショスタコーヴィチの第5番)と』が並べられたプログラム構成となっていますので。

また、演奏に先立ってのプレトークの中で、佐渡さんは次のように語っておられました。コープランドはユダヤ系ロシア人を両親にアメリカに生まれており、バーンスタインもウクライナ系ユダヤ人移民の系譜を持つアメリカの音楽家、そして、ショスタコーヴィチはソビエト連邦に生まれた作曲家。本日のプログラムは、ロシアのウクライナ侵攻以前に既に構成が為されてはいたものの、自分には予知能力が備わっているのか、悲観すべき現在の世界情勢に連関したものになっている、と。

ウクライナ侵攻との関連性については、企画当初から意図されたものではありませんが、バーンスタインを軸にして組まれたプログラムであるという点で、統一性を持った演奏会であった訳であります。

さて、そのような昨日の演奏会について、私が感じたことを綴ってゆきたいと思います。まずは、前半の演目から。

前半が終わって抱いた感慨、それは、演奏する側も、聴く側も、楽しさ満載の前半だったな、ということ。そして、その中心にいたのは、間違いなく佐渡さんであったな、ということでありました。

クティによるコープランドのクラリネット協奏曲は、先日のダニエル・オッテンザマーによる演奏が私の記憶の中で美化されているのかもしれませんが、融通無碍な音楽世界の表出という点では、オッテンザマーには及ばなかったように思えました。そして、オッテンザマーによる彼岸的に美しくて夢見心地に誘われた演奏と比べると、現実味のようなものの強いクラリネットであったようにも感じられたのでした。それは特に、中音域での音のまろやかさや滑らかさにおいて、オッテンザマーの方がずっと魅力的であったことに起因していたのではないでしょうか。また、高音域では、決して金切り声になっているというほどではなかったのですが、オッテンザマーほどの潤いは無かったように思えた。

ただし、それらはオッテンザマーと比較してのこと。充分に雄弁な演奏であり、この作品の前半部分で示されているメロウな雰囲気や、中盤以降のジャジーな快活さなども、シッカリと出ている演奏であったと思います。

そのようなクティを支える佐渡さんの音楽づくりは、リズムの掴みかたが絶妙で、作品全体を精彩豊かに仕上げていて、見事でありました。音楽する上での「運動神経の良さ」のようなものが如実に現れていた指揮ぶりであったとも言えそう。

プログラム冊子に、PACオケに在籍していた時期の思い出を語っているインタビューを中心に構成されたクティの紹介文が掲載されているのですが、そこには「佐渡さんは父のように支えてくれて、奏者としてどうあるべきか基本を学びました」との記述があります。本日のコープランドの演奏は、主役はあくまでもクティであります。佐渡さんは、クティを尊重し、邪魔するようなことは全く行っていなかった。しかしながら、音楽としての性格付けをするうえでリードしていたのは佐渡さんであった。そしてクティは、佐渡さんが準備したキャンバスの上に、自らの音楽を描き上げようと演奏を進めていった。そんなふうに思えたものでした。そこには、PACオケ時代からの「師弟関係(それは、親子関係にも似ているのかもしれません)」のようなものが根っことして横たわっていた。そんなふうにも感じられたものでした。

続いて演奏されたバーンスタインの≪プレリュード、フーガとリフス≫について。

ここでは、佐渡さんの指揮者としての体質のようなもの(それは、美質と言い替えることもできましょう)が、これでもかと言うほどに迸り出たものとなっていたと言えそう。音楽する上での「運動神経の良さ」は、コープランドのとき以上に顕在化されていた。

この作品について、東条氏の解説文を要約しながら説明しましょう。

1949年にジャズのウディ・ハーマンとその楽団からの委嘱によって作曲されており、独奏クラリネット、独奏コントラバス、ピアノ、ドラムセットと、トランペット5本、トロンボーン4本、サックス5本(うち、1人はクラリネットと持ち替え)、シロフォンなどの鍵盤系を主とした打楽器1人、という楽器編成で書かれています。当初はウディ・ハーマンとその楽団が初演する予定だったのが、同楽団が解散されたため、作曲から7年が経過した1955年に、バーンスタインのテレビ番組「ジャズの世界」でバーンスタイン自身の指揮によって初演された。

かように、ビッグバンドのために書かれたジャズ音楽が舞台に採り上げられた訳であります。さすがにサックスはエキストラを呼んでいて、ドラムセットは客演奏者が担当したのですが、主だったセクションはPACオケのメンバーと日頃から来演しているゲスト・プレイヤーによって構成され、演奏は繰り広げられていた。なお、独奏クラリネットは、コープランドに引き続いてクティが担当。

そのようなメンバーを前にして、佐渡さんは、この作品の隅々にまで眩いほどの生命力を吹き込んでいったのでありました。それはもう、ノリノリなどという表現ではとても足りそうにない、生き生きとした演奏であった。音楽が、そこらじゅうでビシバシと決まっていた。それはもう、見事なまでの統率ぶり。全員の奏者の意志が、理想的なまでに一つに集約されていた演奏であったとも言えそう。

それは、佐渡さんの、この作品への深い共感、そして、バーンスタインへの敬愛からくるものであったのでしょう。そして、この作品の世界に身を浸していることに、このうえない幸福感を抱いていたであろうことが痛感される舞台でありました。

気心の知れた仲間たちと嬉々としながらセッションを繰り広げている佐渡さんの姿を目の当たりにしながら、その場に居合わせている私も大いなる幸福感を味わったものでした。

前半だけでも大満足の演奏会でありましたが、メインのショスタコーヴィチでは、前半を更に上回る満足感を味わうこととなりました。

終演後に心の中で叫んだのは、とんでもない演奏会を体験してしまった、ということ。そして、音楽を好きでいて良かったと心底思えた。音楽を聴き続けてきて、演奏会に足を運び続けてきたからこそ、この演奏会によってもたらされた幸福感を得ることができたのだから。

まずもって、佐渡さんの指揮の(動きの)、なんと意義深かったことか。音楽がどのような方向に向かおうとしているのか、音楽がどのように呼吸をしようとしているのか、音楽がどのような表情を望んでいるのか、といったようなことが的確に動きに表されていた。しかも、全く無駄なく。身振りは概して大きいのですが、その動きの全てが、作品に生命を吹き込むことに直結していたと思えてならなかった。そして、いったん、その時々で鳴り響いている音楽の性格が安定すると、オーケストラのメンバーに流れを任せ、ここぞといった箇所で手綱を締めたり、鞭を入れて煽ったり、膨らみを持たせたりする。その時々の反応の全てが(反応などと表現すべきものではなく、音楽を豊かに息づかせるために自ずと湧き出てきたものだと言うべきなのでしょうが)、的確であると思えてならなかった。それはまさに、オーケストラのメンバーに自分がこの音楽をどのように感じているのかを伝え、その音楽を具現化するために必要なインスピレーションをメンバーに十分に分け与えてゆく指揮ぶりであったと言いたい。

そのような指揮ぶりによって、緊迫感に溢れ、躍動感に満ちた音楽が鳴り響いていったのでありました。濃密、かつ、高らかに謳い上げていった音楽が。

そして、ここでの歩みは作品の呼吸に沿ったものであった。そう、作品との齟齬が全く感じられなかった。更に言えば、佐渡さんに率いられたオーケストラの全メンバーが、作品と一体となりながら「音楽している」姿が、ここにはあった。その礎になっていたのは、佐渡さんのこの作品への途轍もなく深い共感であったことは、まず間違いないでしょう。それに加えて、プレトークの際に佐渡さんが触れていた、ロシアのウクライナ侵攻に対する思いを込めながらの演奏であったと思えてならなかった。

もう少し、具体的に書きましょう。

第1楽章の冒頭の部分の、なんと悲痛であったことか。ピアノが奏でるリズミックな音型が現れる(練習番号17番、自由なソナタ形式が採られているこの楽章の展開部がここから始まる)までは、音楽は運動性を持たずに彷徨い続けてゆく。それはまさに、行き場のない悲しみの音楽となっている。ここでの佐渡さんは、ゆったりとしたテンポで哀切感たっぷりに奏で上げていった。弦楽器による哀歌(練習番号9番)は、とても美しいのですが、ノンビブラートで弾かれていって、寒々としていて恐ろしくもあった。また、音楽はときに、声高に悲しみを訴えてゆく(練習番号7番)こととなりますが、そこでの感情の表出は激烈でもあった。

やがて、ピアノが重々しいながらもリズミックに音楽を奏で始めると、佐渡さんは一転して通常よりも速いテンポを採って進めてゆく。ここでスイッチがスパッと切り替わった。そして、私はここで、軍靴の音を聞いているかのような錯覚に陥り、戦慄が走った。その歩みの、なんと不気味なこと。更には、ピアノによる無窮動のように鳴り響く動きに乗って吹かれるホルンは、地の底から湧き出たかのようで、おぞましい。

なるほど、ここでの音楽は、元来がそのような性質を持ったものであるのでありましょう。しかしながら、このような像が浮かび上がってきたのは、本日の演奏が初めてであります。それはもう、身の毛もよだつような音楽となっていた。残忍な音楽であったとも言えそう。

その残忍さは、小太鼓のリズムに乗ってトランペットによって勇ましく奏でられる行進曲(練習番号27番)で最高潮に達したかと思わせつつも、その後も音楽は容赦なく昂揚してゆく。途中には、シロフォンと小太鼓が刻む規則正しいリズム(練習番号29番の3小節目以降、とりわけ練習番号31番以降)がアッチェレランドによって加速していき、音楽はますます煽情的なものとなる。ここで鳴り響いていたもの、それは、阿鼻叫喚の音楽。更には、練習番号36番以降で、トゥッティによって延々とユニゾンで奏でられる旋律は、このうえなく悲痛に響いてゆく。そして、モルト・リテヌートが掛けられた後に、地の底に叩きつけられるかのようにして審判がくだされ、絶望で打ちひしがれる(練習番号38番の2小節目と3小節目以降にかけて)。

これらの過程で示された佐渡さんによる演奏の、なんと鮮烈であったこと。

ここで音楽はカタルシスを迎え、音楽に一条の光が差すのですが、決して救いが得られた訳ではありません。沈痛の色は、この楽章が閉じられるまで消えない。

このような、熾烈で陰惨な音楽世界が、佐渡さんのタクトを通して私の目の前で繰り広げられたのでありました。そして、私を圧倒したのでした。このうえない説得力を持って、私を魅了したのでもありました。

第2楽章は、まさにスケルツァンドな音楽。佐渡さんは、これでもかと言うほどに諧謔的におどけてみせていた。しかも、そこには笑いは一切ない。ここにあったのは、道化的な哀愁だったとでも言えましょうか。音楽は、これ以上ないほどに生き生きとしていて、しなやかに呼吸しているのに、果てしなく哀しい音楽になっていた。自虐的な音楽であったとも言えそう。それはまた、作曲家本人が描き上げようとしていた音楽世界でもあったことでしょう。

第3楽章は、哀歌そのもの。真ん中で大きなクライマックスが築かれるのですが、それは胸が張り裂けるような慟哭となっていた。その直後での、コントラバスが高音域で弓をサッと走らせながら小節の頭を示してゆく箇所(練習番号90番)などは、身が切られるかのようであった。

第3楽章の最後の音が消え入ると、アタッカで最終楽章へと流れ込んでいった。そして、最終楽章では、逞しくて輝かしい音楽が高らかに鳴り響いてゆく。しかしながら、それは「勝利の喜び」などではない。逞しくて輝かしいから一層、陰惨な音楽となっていたのであります。冷酷さが感じられもした。熾烈なまでに。ヴォルコフによって編まれた『ショスタコーヴィチの証言』の中で綴られていた「強制された喜び」を、私は、ここに聞いたのでありました。

繰り返しになりますが、この演奏全編を通じて流れていたもの、それは佐渡さんのこの作品への途轍もなく深い共感であったと思えてなりません。そのうえで、そこに加味されていたのが、今、ウクライナで起きてしまっている出来事がいかに凄惨であるのかを、この作品の演奏を通じて示したいという願い。なぜならば、この交響曲自体、もともとが戦争と密接な関りを持っている音楽でもありますので。

音楽的な充実度の高さもさることながら、メッセージ性の高さも秘めていた、驚異的なまでに素晴らしい演奏であったと思います。

さて、ここで気になりましたのが、この日の佐渡さんによるショスタコーヴィチの5番がバーンスタインによる同曲の演奏から影響を受けているのかどうか、ということであります。

バーンスタインは、同曲をニューヨーク・フィルと2回正規録音しています。1回目は1959年のセッション録音、2回目は1979年に来日した際の東京での演奏会のライヴ録音。そこで、この2つの演奏も聴いてみました。私が出しました結論は、佐渡さんによる演奏は、1回目の録音とはあまり似ていなかったが、2回目の録音には似ているように思えた、ということ。(このことはすなわち、バーンスタインによる1回目と2回目の録音での演奏内容には、かなり大きな隔たりがあることを示しています。)

2回目の録音が、佐渡さんによる演奏と似ていたところの代表例、それは、第1楽章の前半部分のテンポが遅めで悲痛な音楽となっていた点と、最終楽章が「勝利の喜び」というよりも「強制された喜び」に聞こえた点でありました。

ヴォルコフがロシア語で原稿を書き上げた『ショスタコーヴィチの証言』が、英訳されて出版されたのは1979年10月のこと。そして、バーンスタインによる東京ライヴは1979年7月の演奏。東京での演奏会で採り上げられた時点では、まだ出版はされていなかったということになりますが、英訳の作業はかなり進んでいたことでしょう。バーンスタインが『ショスタコーヴィチの証言』の中でどのような事柄が記載されることになるのかを、この時点で既に知っていたということは充分に考えられます。そのことによって、バーンスタインの演奏に大きな違いが生まれ、佐渡さんは後年のバーンスタインの演奏から影響を受けている。私には、そのように思えました。

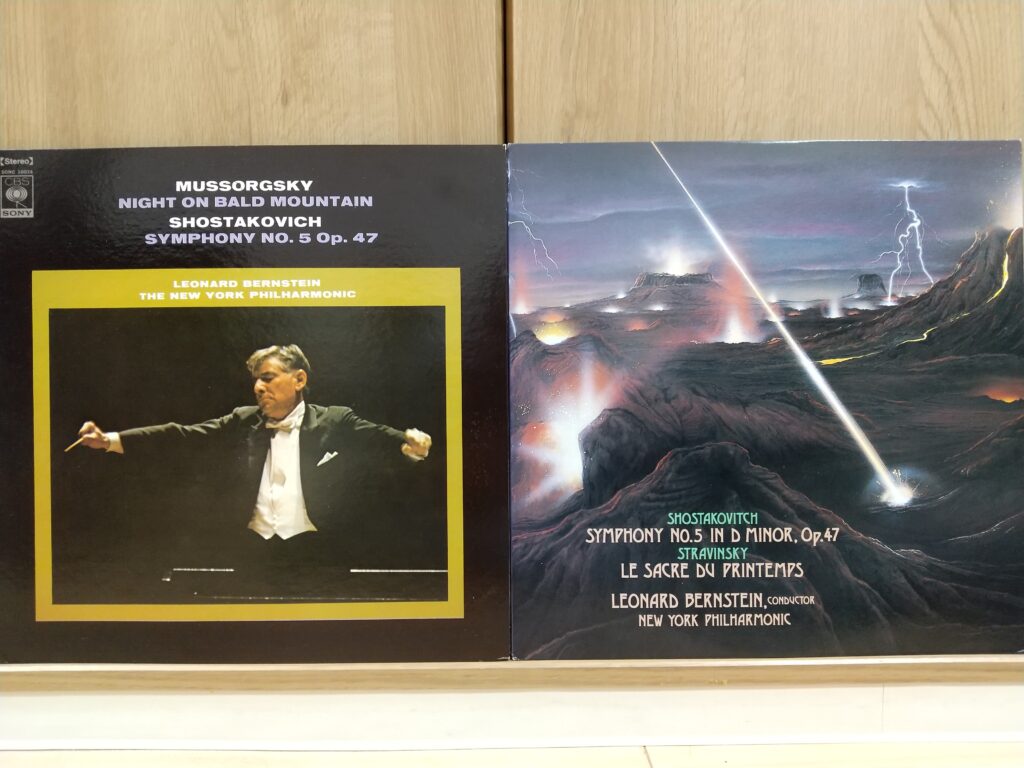

左が1959年盤、右が1979年東京ライヴ盤

昨日の佐渡さん&PACオケによる演奏会についての記述を、もう少し。と言いますのも、アンコールについても触れておきたいので。

まずは、この日の演奏会でチェロのトップを務めていた奏者による、無伴奏の作品が演奏されました。紹介によりますと、このチェロ奏者も、クティと同じくPACオケの1期生であり、今回の演奏会ではゲスト・トップ・プレイヤーとして参加していたのでありました。演奏された曲目は、マーク・サマーという作曲家が書いた≪JULIE-O≫というタイトルの作品。

PACオケによる定期演奏会は、1つのプログラムを3日ずつ演奏することになっていまして、私が鑑賞したのは最終日のもの。この無伴奏チェロによるアンコールは、前の日までは演奏されていなかったようですが、ショスタコーヴィチの演奏が終わってから、佐渡さんがチェロのトップ奏者に耳打ちをしたうえでアンコールとして披露されたのでありました。この日の佐渡さん、かなりご機嫌だったのかもしれません。

無伴奏チェロによるアンコールの後には、弦楽合奏によるチャイコフスキーの≪アンダンテ・カンタービレ≫(弦楽四重奏曲第1番の第2楽章)が披露された。それは、ウクライナに捧げる演奏だという、佐渡さんによるアナウンスがあったうえでのアンコールでありました。