内田光子さん&マーラー・チェンバー・オーケストラによる演奏会(西宮公演・11/7開催)を聴いて

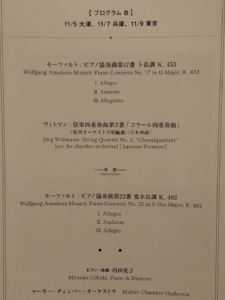

昨日(11/7)は、兵庫県立芸術文化センターで内田光子さんがマーラー・チェンバー・オーケストラ(MCO)を弾き振りしての演奏会を聴いてきました。演目は、下記の3曲。

●モーツァルト ピアノ協奏曲第17番

●ヴィトマン 弦楽四重奏曲第2番≪コラール四重奏曲≫(室内オーケストラ用編曲)

~休憩~

●モーツァルト ピアノ協奏曲第22番

内田光子さんの実演に触れるのは、2017年にザルツブルク音楽祭でリサイタルを聴いて以来で、これが2回目になります。今回は、モーツァルトのピアノ協奏曲を2曲も採り上げてくれるというプログラミングが、実に魅力的。

その間にはヴィトマンが挟まれています。ザルツブルク音楽祭で聴いた2017年のリサイタルでも、ヴィトマンのピアノ独奏曲が披露されました。内田さん、ヴィトマンにかなり傾倒されているのでしょう。ちなみに、今回採り上げられる作品は、原曲は2003年に作曲され、室内オーケストラ版は2019年に編まれているようです。その世界初演を手掛けたのが、内田光子さん指揮によるMCOとのこと。

我が国が世界に誇る内田光子さんが、そして、私が敬愛してやまない内田光子さんが、自家薬籠中とされているモーツァルトの協奏曲を弾いてくれる。

この演奏会についてはもう、どうのこうのと前もって書くことは不要でありましょう。素晴らしい演奏に出会えることに違いないだろうという確信を抱き、期待に胸を躍らせながら会場へと向かったものでした。

期待に違わぬ、素晴らしい演奏が繰り広げられました。期待していた通りの音楽が、実際の音となってホールに鳴り響いていて、その中に身を置いているという幸せ。これはもう、何物にも代えがたい。

モーツァルトの2曲を聴いている間じゅう、おそらく今、この世で最も美しい姿をしたモーツァルトの音楽に身を包まれているのだ、という思いを抱きながら、恍惚として聴き入ったものでした。

それにしましても、内田さんによるモーツアルトのピアノ協奏曲を、2つもいっぺんに実演で触れることができたなんて、何という幸せでありましょう。番号は何番でも良かったのです。内田さんによる、純真で融通無碍なモーツァルトに、直に触れることができる。それだけで充分。そのような中でも、10番台と20番台とを聴くことができたのは、幸いだったと思えます。バランスの上でも、有難かった。可憐で無邪気さが前面に押し出されている10番台と、より深みが加わった20番台に、一夜のうちで接することが出来たのだから。

(もっとも、10番台の最後の作品と、20番台の最初の作品が作曲された時期は、2ヶ月ほどしか隔たりはないのですが。)

なお、間に挟まれたヴィトマンは、指揮者を付けずにオーケストラだけでの演奏となっていました。もっとも、各パートが個別の動きをする箇所が多かったため、コンマスが指揮をするような素振りを随所に見せながらの演奏でありました。

単一楽章であるこの作品は、元は弦楽四重奏曲でありますが、室内オーケストラ版では弦楽器はコントラバスを加えた五部に拡大され、更にはフルートとオーボエとファゴットのパートも追加されていました。そして、この日の演奏では、木管群はステージの上には上がらずに、1階の客席の左手に陣取っていたよう(私の席からは、木管群のいる場所は見えなかった)。

旋律を持たずに、音の重なりや(それゆえに、コラール四重奏曲なのでしょう)、色彩の移ろいや、アタックを伴った脅迫的な音の塊りや、といったもので構成された音楽でありました。その相貌は、現代音楽そのもの。奇怪であったとともに、聴く者を震撼させる音楽となっていました。

そのような作品を、MCOのメンバーは、立体的に演奏していた。作品そのものは、鋭利と言うにはちょっと違うのですが、演奏からは鋭利さが感じられもした。透徹した演奏だったとも言えそう。

正直言って、この手の音楽は得意ではないのですが、演奏者たちの「意志の強さ」のようなものが伝わってきて、興味深く聴くことができました。

ただ、多くの聴衆は、内田さんによるモーツァルトを聴くことが、この日の一番の目的。かく言う私がまさに、そのような思いで席に座っていました。そのために、ヴィトマンはどうしても「おまけ」に思えてなりませんでした。

(この演奏会における「スパイス」だと看做すことができるのかもしれませんが。)

それでは、メインのモーツァルトの2つのピアノ協奏曲での演奏について、もう少し具体的に書いてゆくことに致しましょう。

なんと融通無碍で、自在感に満ちた演奏だったことでしょうか。音は珠のように美しく、穢れがない。ひたすらに純真無垢な音楽が奏で上げられてゆく。しかも、響きや表情が千変万化する。そのことによって、音楽が揺らいでゆく。それも、モーツァルトの心の揺れそのもの、と言えるような様相で。モーツァルトの悪戯っぽい表情や、真摯な表情や、人懐こさや、傷つきやすい性格やといったようなものが、余すところなく描き出されてゆく。それらを、固唾を飲んで見つめていた私。

徹頭徹尾、繊細で、儚くて、それでいて、雄弁なピアノ演奏が、目の前で繰り広げられていた。陰影が頗る濃くもあった。そんなこんなの様はもう、筆舌に尽くしがたい。そのうえで、哀切感が籠っていて、かつ、飛翔感や愉悦感に満ちていた。

そして、限りなく美しかった。それは、音の響きにおいても、音楽が示していた佇まいにおいても。

ところで、弦楽器は、完全なノン・ヴィブラートではなかったものの、概してヴィブラートを控えめにしていました。そのことがまた、純真無垢な性格を強めてくれていたと言えそう。オーケストラによる箇所の多くは、キビキビとしてもいた。それでいて、いざという際には、豊潤な音楽を響かせてくれていた。この辺りは間違いなく、内田さんの要求に則ってのことでありましょう。

内田さんによる指揮ぶりで印象的だったのは、腕を天に向かって突き出すような素振りをしばしば見せていたこと。その動きからも、オーケストラパートによる音楽を、思いっ切り飛翔させたいという願望が見て取れました。

そのようなオケを相手に(或いは、オケを統制しながら)、至純な音楽を奏で上げてゆく、内田さんのピアノ。一時期(クリーヴランド管を弾き振りしてのモーツァルトの協奏曲を録音していた時期など)、過度にストイックで内省的な演奏ぶりに傾いていた(それはそれで、実に見事で素晴らしかったのですが)内田さんでしたが、もう少しおおらかで、開放的で、ふくよかな演奏ぶりになっていたように思えました。このことは、6年前にザルツブルクで聴いたリサイタルからも感じ取れた。とは言いましても、グラマラスに過ぎるようなことはありません。キリリとしていて、凛としていて、格調が高い。そして、純美な音楽を奏で上げてくれていた。この点は、一貫していると言えそうで、私が、内田さんによるピアノに惹かれる一番の理由が、ここにあります。

また、これは余談になりましょうが、内田さんの深々としたお辞儀がまた、実に素敵であります。ほぼ180度、上体を屈めているのではないだろうかと思えるほどの深いお辞儀。内田さんの謙虚な姿勢(それは聴衆に対してのみならず、音楽に対しても)を目の当たりにするようで、いつも感心させられます。

さてここからは、個々の箇所について、印象的に残っていることを書き連ねてゆくことにします。まずは、前半の第17番から。

オーケストラによる導入部が終わって、ピアノのソロが入ってきたところからして、実に個性的でありました。と言いますのも、左手をマルカートで弾く。多くのピアニストは、ここの左手の動きをレガートで弾くのですが、内田さんは明快にマルカートで弾く。そのことによって、音楽はポキポキとしたものとなって、心の浮き立つ音楽になる。演奏会場に向かう直前に、クリーヴランド管を弾き振りしての第17番を聴いていたのですが、やはり同じように弾いていた(帰宅して、テイトが指揮した旧盤も聴いてみたのですが、やはりマルカートで弾いていました)。「あぁ~、これが、内田さんの第17番の出だしなのだなぁ」と、感じ入った次第でした。

第2楽章は、独白するような音楽。内田さんが弾くと、その色合いが殊更に強くなります。そのような中で、ピアノがグリッサンドで和音を奏でるのに合わせてオケも強音を鳴り響かせる箇所での、呼吸の深さは、身震いするほどに見事でありました。

最終楽章は、変奏曲。実に快活な音楽であります。しかしながら、内田さんは、過剰にはしゃぎ回るようなことはしない。むしろ、粛然と進められていった。短調に転調してシンコペーションによる音の連なりが支配的な第4変奏などは、玄妙な音楽となっていました。合いの手をいれる木管は、毅然としていた。しかしながら、それに続く第5変奏(変奏はここで終わり、経過部を経てコーダへと続く)では、一転して悦びに満ちたものとなった。ここでの内田さんの指揮がまた、飛び跳ねるようにして、弾けに弾けていたのが、実に印象的でした。その雰囲気は、長い長いコーダの間じゅう持続して、めくるめく音楽となって、駆け巡ってゆく。それはもう、呆れるほどに見事。モーツァルトの無邪気さや悪戯っぽさが、そこここに散りばめられた音楽が、そして、演奏が繰り広げられ、モーツァルトを聴く歓びを満喫しながら、曲は閉じられたのでした。

続きましては、第22番から。

この作品は、20番台のピアノ協奏曲の中で、最も華麗で風格豊かで恰幅の良い作品だと考えます。祝祭的な華やかさを備えてもいる。変ホ長調という調性(モーツァルトの交響曲第39番や、ベートーヴェンの≪英雄≫≪皇帝≫と同じ調性)と、オーボエを外してクラリネットが編成されていることも、華やかさを際立たせてくれていると思えます。

そのような作品において、この日の演奏で最も惹かれたのは第2楽章でありました。それはもう、慈愛に満ちていて、情趣深い音楽が鳴り響いていた。沈痛としていながらも、魂が慰められるようであり、かつ、昇華してゆくようでもあった。実にデリケートで、音楽の中に吸い込まれてゆくようでもあった。このような音楽においては、内田さんに並ぶ者はいないと言えましょう。

両端楽章では、この作品に相応しい、端麗にして優美な演奏が展開されていた。それでいて、やはり、とてもデリケートで、表情が細やかだったのが、いかにも内田さんらしいところだと言えましょう。

ところで、オーケストラの中では、フルート(両曲ともにフルートは1本)の巧みさが際立っていました。特に、第22番の第2楽章は、惚れ惚れするほどに素晴らしかった。

このフルート奏者、音の捕まえ方がとても鮮やか。そのために、音楽が立体的なものとなり、かつ、しなやかな呼吸が生まれていた。技術面でも、音楽センスにおいても、頗る高いものを持っていたと思えます。

(その一方で、オーボエとクラリネットは、内田さんが志向する音楽があまりにデリケートだったため、極度な弱音を要求されると音がかすれ気味になることがあったのが、ちょっと残念でした。)

アンコールは、内田さんによるソロが1曲だけ披露されました。シェーンベルクの≪6つの小さなピアノ曲≫の第2曲op.19-2。本当に、小さな作品で、1分もかからないくらいの短い曲。

研ぎ澄まされた感性に裏打ちされた演奏となっていました。シェーンベルクやベルク、ウェーベルンなどの作品も、音盤に刻んでいる内田さん。モーツァルトのみならず、新ウィーン楽派の音楽にも、内田さんは適性を備えていることを改めて気付かせてくれる演奏でありました。