ル・ポン国際音楽祭2023の第4日目の公演(10/6開催)を聴いて

昨日(10/6)は、ル・ポン国際音楽祭2023の第4日目の公演を聴きに姫路へ行ってきました。

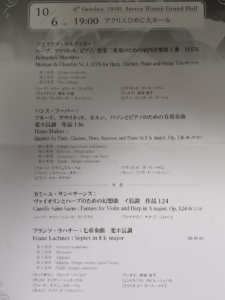

演目は、下記の4曲。演奏者につきましては、添付写真をご参照ください。

●マルティヌー ハープ、クラリネット、ピアノ、弦楽三重奏のための室内音楽第1番

●フーバー フルート、クラリネット、ホルン、バソンとピアノのための五重奏曲

●サン=サーンス ヴァイオリンとハープのための幻想曲

●ラハナー 七重奏曲

この音楽祭は、ベルリン・フィルの第1コンサートマスターの樫本大進さんが音楽監督を務めている、室内楽のための音楽祭。2007年に、樫本さんのお母さんの故郷である赤穂市で音楽祭を開催したのを機に、毎年開催されています(但し、コロナ禍のために2020年は中止、2021年はベルリンからのオンライン開催)。今年は、まず赤穂で3つの演奏会が開かれ、10/6,7の2日間は姫路での演奏。

ちなみに、樫本さんがベルリン・フィルのコンサートマスターに就任したのは2009年のため、その前から開催されている音楽祭ということになります。

「ル・ポン」とは、フランス語で「架け橋」のこと。市民が気軽に楽しめて、演奏者と聴衆との距離の近い、親しみを持てる音楽祭、をコンセプトとしており、その思いを込めての命名なのでしょう。

チケット料金は一律1,000円と、破格値。音楽祭のホームページには、「一流演奏家による他では聴くことのできない演奏会を低廉な料金で提供するため、演奏家は無料で出演しています」と書かれています。

昨年、姫路での演奏会を3つ聴いてきたのですが、2つは姫路城、もう1つは書写山圓教寺の境内と、全てが野外での演奏。そのため、響きが乏しくて音が散ってしまいがち。せっかく名手たちが集まっているにも拘わらず、「音楽を聴いている」という思いの薄いものとなっていたのが残念でした。

今年組まれている2つの姫路公演は、アクリエひめじという屋内ホールでの開催。「音楽」にたっぷりと浸ることが出来そうです。

また、昨年は前半の赤穂公演のみ出演し、姫路での登場がなかったパユ。そのパユを聴くことができるのも、今年の姫路公演に接する楽しみの一つ。

この日の演目はマニアックと言えそうな作品が並んでいて、4曲とも未知の作品だったのですが、名手たちによる妙技に酔いしれることになるだろうと、期待に胸を躍らせながら姫路へ向かったものでした。翌日は、他の音楽会を聴きに行くために、今年のル・ポンに足を運ぶのはこの日だけ。そのこともあって、目一杯楽しもうという思いを抱きながら。

なお、ただ単に姫路を往復するだけでは勿体ない思いがして、行きがけに明石海峡大橋で夕陽を観てきました。

明石海峡大橋と夕陽の取合せ、実に素敵でした。また、緑色の洋館(孫文記念館・移情閣)が夕陽でオレンジ色に染まっていって、なんとも綺麗。

立ち寄ってみた甲斐がありました!!

それでは、演奏会についてであります。

いやぁ~、素晴らしかった!!!!!!

もう、ビックリマークを幾つ付けても、付け足りないくらいに素晴らしかったです。特に、パユに惚れ惚れさせられました。

名手が揃っての贅沢な室内楽でありましたが、その中でも、パユが抜きん出ていたように思えます。その妙技に、終始呆気に取られた格好。ため息交じりにウットリしながら聴き入ったものでした。

それにしましても、なんと融通無碍なフルートだったことでしょう。柔らかいところは思いっきり柔らかくて、華やかなところは思いっきり華やかで。音楽が強靭さを求めている箇所では、誠に力強い音楽を奏でてゆく。グリッサンドなんて、うなりを上げるように鮮やかなのですが、全く外連味がない。音楽に寄り添った効果を上げている。

そのうえで、パユのフルートを聴いていると、音楽に羽が生えて宙を舞っているかのような錯覚を、随所で覚えたものでした。自在感が半端ない。軽妙にして雄弁で、優美にして華麗で、硬軟の切り替えが絶妙で、しかも、それらの表現にわざとらしさが微塵も感じられない。チョッしたさりげない表情に、愛おしさを覚えてもしまう。

パユのフルートには、およそ、不可能なことなど無いのでしょうね。テクニックは万全で、表情は千変万化する。もう、見事としか言いようがありませんでした。

昨年、パユを聴くことができなかったことに、絶望的な喪失感を感じた訳ではなかった(まぁ、仕方ないな、といった程度)のですが、今日のパユを聴くと「なんと勿体ないことだったのだろう」と思わずにおれませんでした。

次いで惹かれたのが、ホルンのバルソニー。パリ管の首席ホルン奏者だそうで、実に巧かった。

前半のフーバーでは、第1楽章でホルンに柔らかくも広々とした世界が広がるソロが割り当てられていたのですが、なんとも美しくて、かつ、雄大でありました。

後半のラハーでは、ホルンがひょこっと顔を出すと、音楽が俄然まろやかになるのが、なんとも魅力的でした。しかも、旋律を吹けば朗々たる音楽を奏でてくれる。毅然としてもいる。音が柔らかく、かつ、艶やかでもあるので、ハーモニーをまろやかなものにしてもくれる。ハーモニーであろうと、ソロであろうと、ちょっとした対旋律であろうと、音楽に華やかさと艶やかさをもたらしてくれていた。

いやはや、惚れ惚れするほどに素晴らしいホルンでした。

メイエによるクラリネットは、基本的には音が薄い。なるほど、華やかさがあるのですが、しばしば、音楽が鋭角的になる。いかにも「フランスのクラリネット」といったところ。私としましては、ドイツのまろやかなクラリネットの音のほうが好みであります。

その代わりに、と言いますか、メリハリの効いた音楽を自在に操ることに秀でることになる。輝かしくて、強靭な音楽を奏で上げてもいた。強音などは、世界を突き刺すような力強さを備えていた。

そのうえで、弱音の美しさも半端ない。昨年、書写山圓教寺の野外ステージで演奏されたグラズノフの≪東洋の夢≫という曲を聴いた折、メイエによる、繊細にしてピーンと響き渡る弱音に身震いしたものですが、屋内ホールで聴くと、その度合いはより一層大きくなる。例えば、最後に演奏されたラハナーの七重奏曲の第2楽章は、スケルツァンドな、そしてカプリチオーソな性格も加えられた音楽になっていて、R・シュトラウスの≪町人貴族≫で≪リゴレット≫の「女心の歌」が現れるシーンを想起させられたのですが、そのテーマを、消え入るような弱音で、繊細にしてまろやかに奏で上げていた。それはもう、魂がス~っと抜けてしまうような蠱惑的な音楽となっていた。

パユとは少し違った意味合いで(音楽に対する暴力性の有無、といったところでしょうか。そう、メイエには、時に暴力性が感じられた)、自在感に満ちた演奏ぶりをそこここに見出すことのできるクラリネットでありました。

と、ここまでは特に強い印象を抱いた3人の管楽器奏者について書いてきましたが、これから先は、作品ごとに感じたことに触れていこうと思います。

まずは1曲目のマルティヌーから。亡くなる半年前に書かれた、マルティヌー最晩年の作品だそうです。

ハープが加わるという、非常に珍しい編成。そのハープを担当していたラングラメは、パユが1996年にアバド&ベルリン・フィルと録音したモーツァルトのフルートとハープのための協奏曲で弾いていた奏者になります。ル・ポン音楽祭は、ベルリン・フィル色とフランス色の強い奏者が集まっている印象がありますが、その流れからして、ラングラメが呼ばれたのは納得であります。ちなみに、この音楽祭にハープが登場するのは初めてのようです。確かに、室内楽作品にハープが組み込まれるというのはかなり特殊で、特にこのマルティヌーのように、六重奏のような形態の曲にハープが加わるのは稀でありましょう。

ラングラメにとって、マルティヌーの六重奏曲を演奏するのは初めてだったのでしょうか、小節数や拍子を数えていたような素振りが見え、樫本さんやメイエがラングラメに合図を送っていた(と言いますか、ハープが出るタイミングで「ここだよ」と助け舟を出していた)ようにも思えました。それでいて、第1楽章で、ハープが毅然と力強く入った箇所で、メイエが「ほぉ~!!」といった感じのリアクションをしていたりして、「あぁ~、室内楽してるなぁ」と、見ていて嬉しくなったものでした。

それにしましても、1曲当たりのリハーサルはどのくらい確保されているのでしょう。あまり馴染みのなさそうな曲が並んでいて、場合によってはほとんど初見の状態で(とは言いましても、それなりに個人でさらってくるのでしょうが)集まって、5日分のプログラムをこなしてゆく。大人数の作品ほどメンバーが揃うための制約が大きいでしょうから、マルティヌーは大変だっただろうな、と推察した次第でした。

と言いつつも、アンサンブルは精緻でありました。とりわけ、樫本さんとメイエの反応が鋭敏だった。

樫本さんが出すアインザッツは、とても的確。ときに大らかに、ときに鋭敏にと、その描き分けが鮮やかでした。そのことによって、音楽が精妙で、ニュアンス豊かなものとなっていた。箇所によっては、ちょっとバーバリズムな要素が加わっていたのですが、そのリズム感の捉え方も秀逸でありました。

また、最終楽章は、まるで「朝の音楽」と呼べそうな、夜明けの朗らかで暖かで軽やかな雰囲気を想起させるように始まった(そして、終盤にも、その雰囲気が再来する)のですが、そこでのクラリネットの軽妙な演奏ぶりには耳が奪われた。

そのような演奏を(そして、音楽を)、ピアノのル・サージュが柔らかく、暖かく支えてゆく。ハープが、華やかさを加えてゆく。

素敵な音楽であり、演奏でありました。なおかつ、リズミカルな要素にも事欠かず、スリリングな音楽であり、演奏でありました。

2曲目のフーバーは、とにかくパユの妙技が眩いほどでありました。

そのうえで、全体的に鮮烈だった。ガヤルドによるピアノが、ル・サージュとは対照的に硬めの音で強靭だったことがまた、管楽器群の演奏ぶりに合致していて、見事でありました。

続きましては、後半の最初のサン=サーンスについて。

マルティヌーにはあまり馴染みがなかったのかもしれないラングラメでしたが、サン=サーンスは、ラングラメにとっては自国の作曲家ですし、ハープ奏者にとって重要なレパートリーの一つなのかもしれません。堂々たる演奏ぶりでありました。なおかつ、表情豊かでもあった。音楽の流れが流暢でもあった。この曲は二重奏ですので、リハーサル(と言いますか、合わせですね)もたっぷり確保できたのかもしれません。

ピアノではなく、ハープが相手を務めることによる華やかさや典雅さが感じられる音楽でもありました。特に、アルペジオとなると、もう、ハープの独壇場。

更に言えば、ヴァイオリンのロメイコが、なおのこと素晴らしかった。

決してバリバリと弾くのではなく、しっとりと音楽を聞かせるタイプのヴイオリニストだと思えました。音が柔らかくもある。そして、深々としている。

しかも、フレージングが頗る自然。たっぷりと音楽を歌わせる。そのうえで、慈しみ深い演奏ぶりであった。夢心地に誘うような優しさもあった。

ロメイコは、昨年も参加していて、ストラヴィンスキーの≪兵士の物語≫では奔放で眩惑的な演奏を披露してくれていましたが、この日のサン=サーンスほどの感銘を受けなかった。やはり、屋内ホールですと、音楽の聞こえ方が全然違います。

さて、最終曲のラハナーについて。

ラハナー(1803-90)は、ミュンヘンに生まれた作曲家とのこと。シューベルトとも交遊があったようです。

この時期の七重奏曲と言えば、大ヒットしたベートーヴェンのものが、他の作曲家たちに多大な影響を与えていました。シューベルトは、ベートーヴェンが採った編成にヴァイオリンを1挺加えて八重奏曲を作曲し、ラハナーはベートーヴェンの編成からファゴットをフルートに変えて作品を生み出した。

これらの七重奏曲あるいは八重奏曲に共通して言えること、それはディヴェルティメント性がとても強いということ。この日の演奏は、そのような特性を十全に表してくれていたと思えました。すなわち、聴いていて、とても楽しい。そして、演奏者たちも、音楽することを心の底から楽しんでいたようで、まさにムジツィーレンしていた演奏でありました。

管楽器の3人は、先に述べた通りですが、弦楽器群は、管楽器群の演奏ぶりに押され気味だったように思えました。と言いつつも、ヴァイオリンのバーエワは、ソツなく弾いていたと言えましょう。作品の性格上(ベートーヴェンの七重奏曲と同様に)ヴァイオリンがリードする場面の多い音楽だっただけに、真摯に弾ききっていたバーエワは、大健闘と言いたい。途中、パユが弦楽器群に対して「おっ、なかなかやるな」といった表情をしていたのが印象的でした。

ヴィオラは、刻みが多く、第3楽章以降あたりからしか目立った動きを見せなかったのが寂しかったのですが、ここぞでの自己主張をシッカリしていた(赤坂さん本人は、やっと来た、といった思いだったのかもしれません)のは流石であります。

縷々書いてきましたが、全4曲とも聴き応え十分。実に素晴らしい演奏会でありました。

来年は、どのような音楽に出会うことができますでしょうか。今から、楽しみでありません。